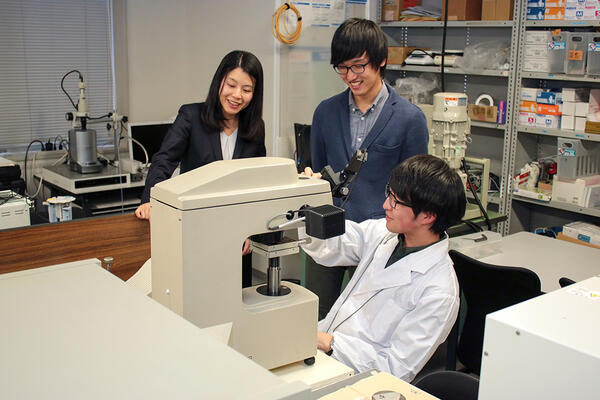

モータドライブシステム研究室

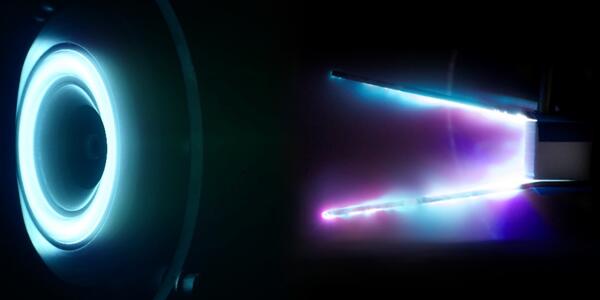

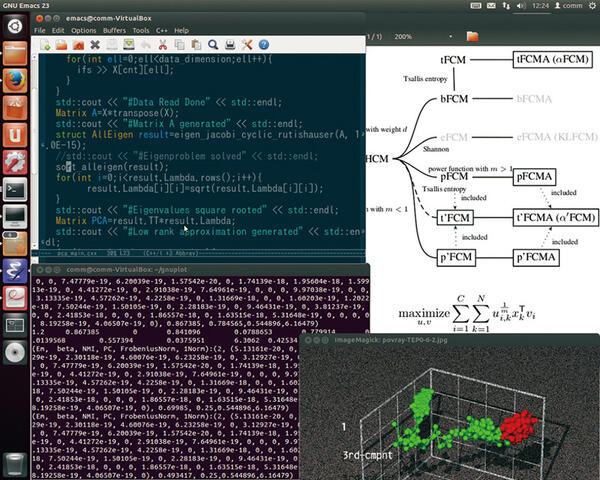

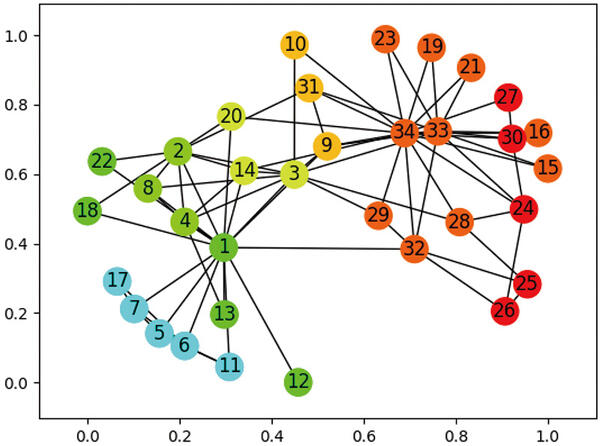

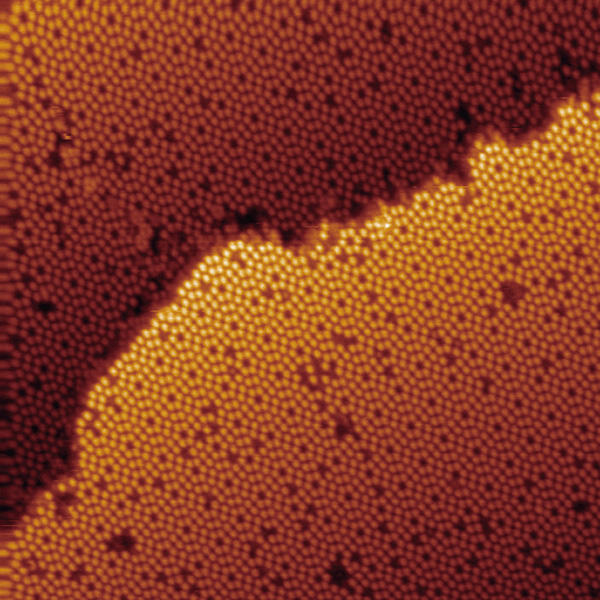

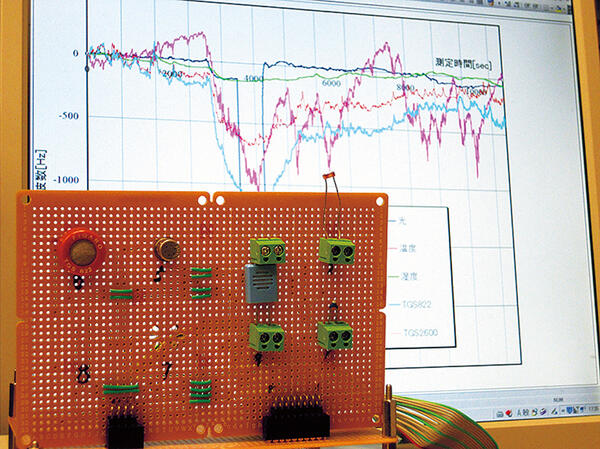

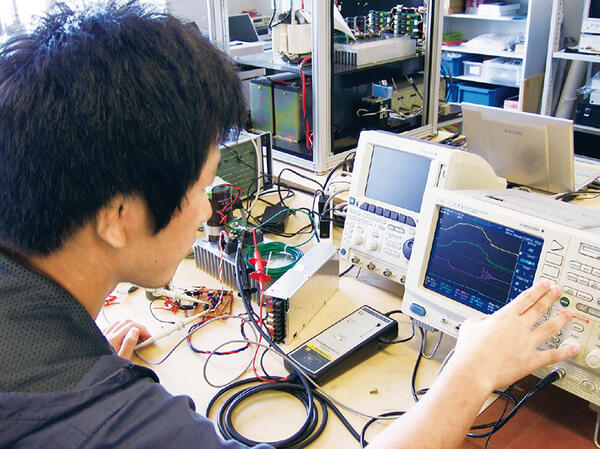

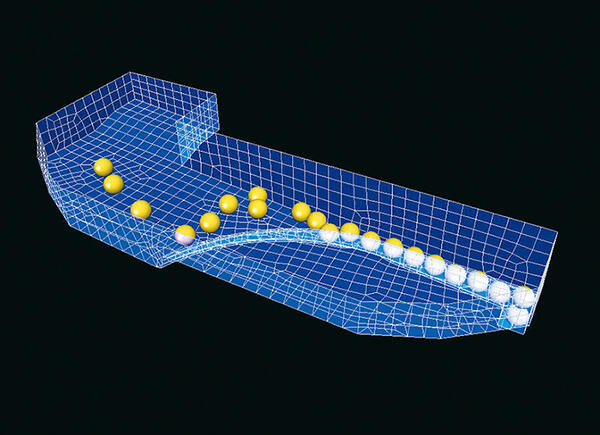

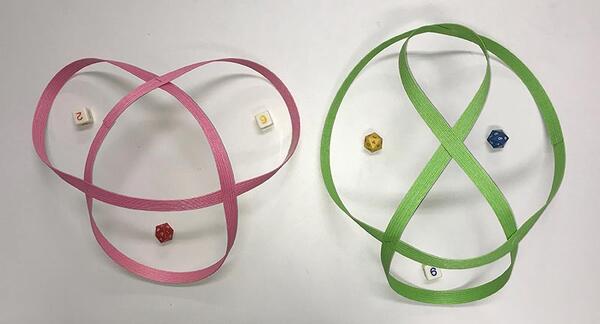

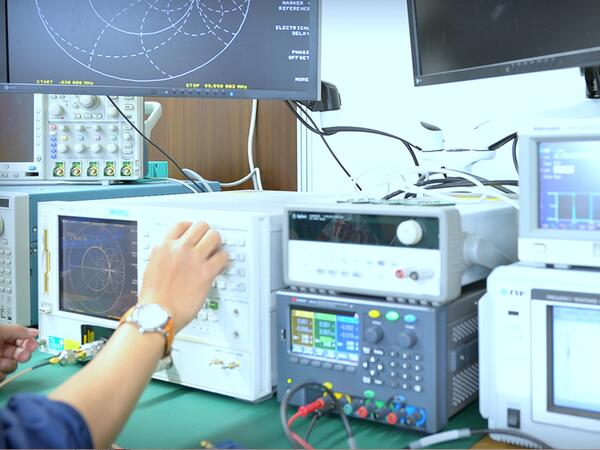

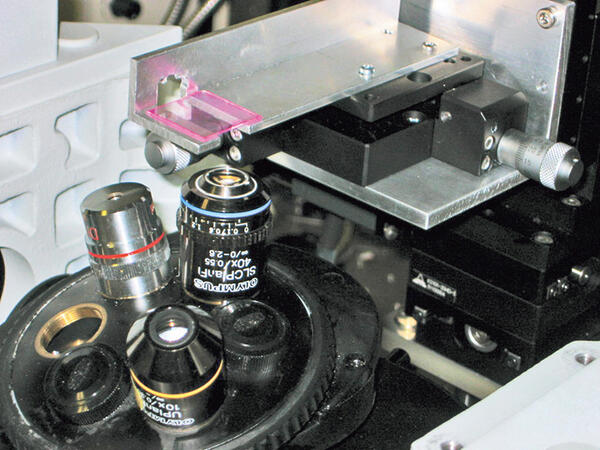

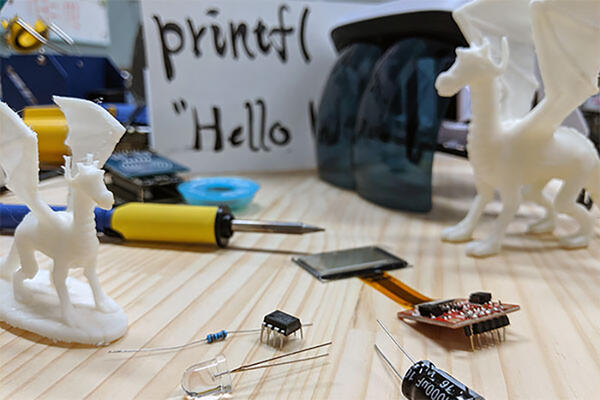

研究イメージ

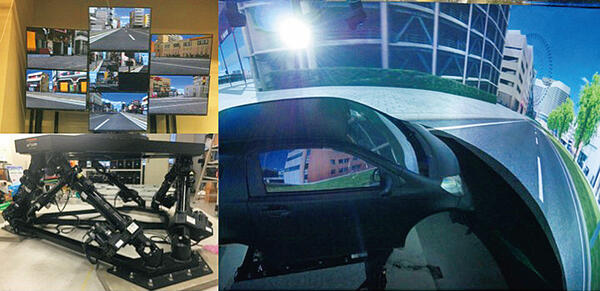

自動車

メカニカル

エネルギー

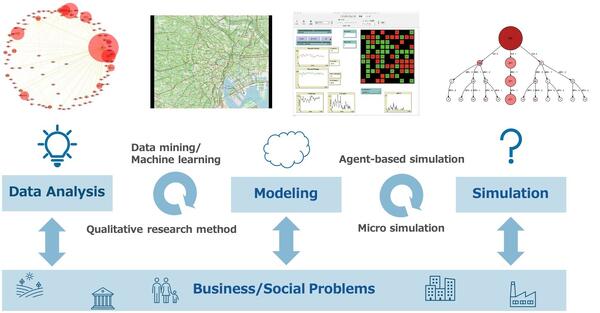

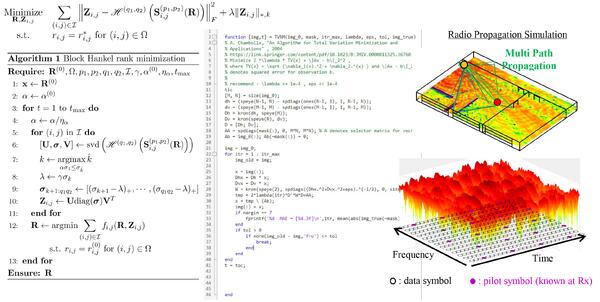

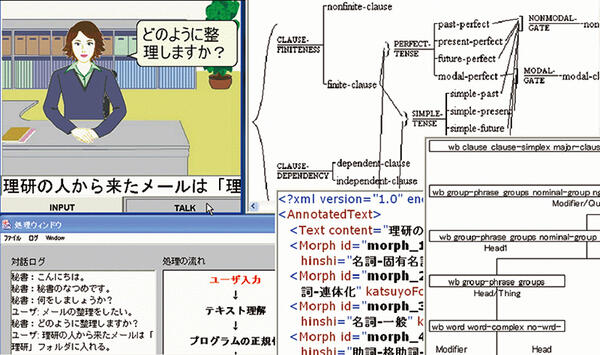

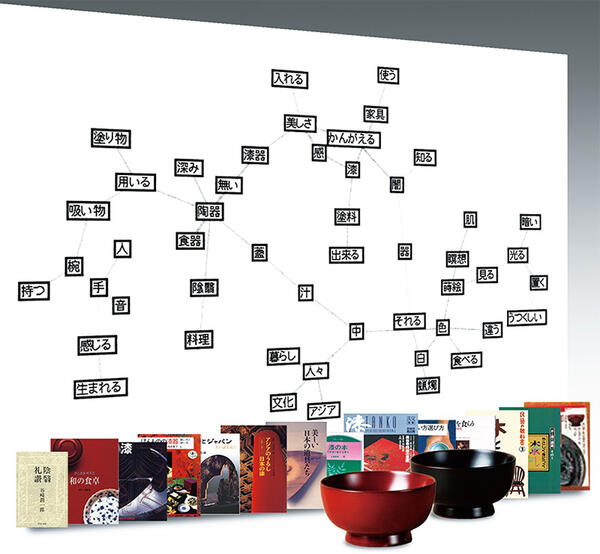

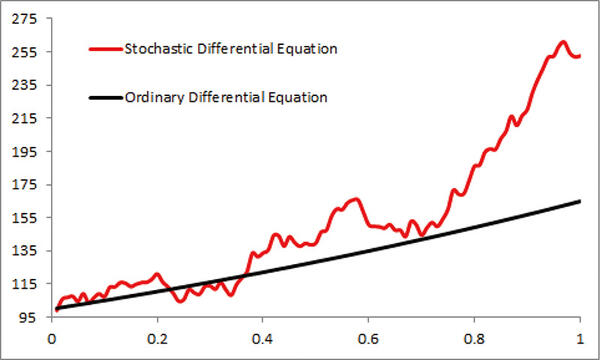

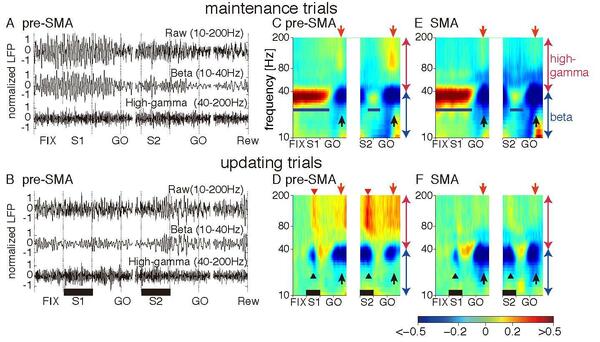

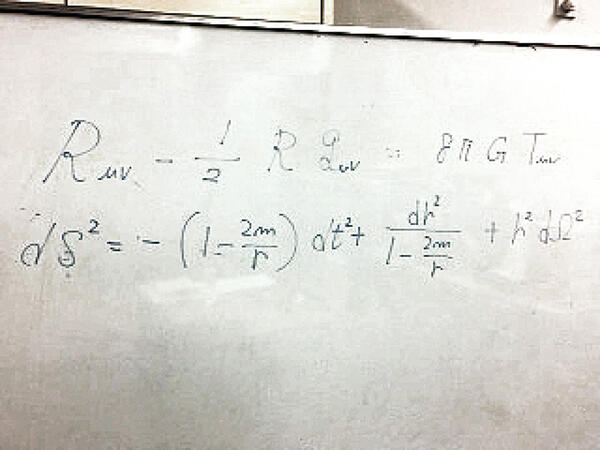

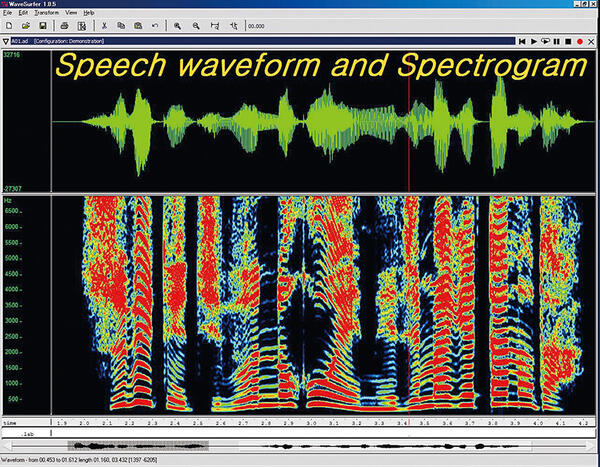

社会の急激な多様化・大規模化・情報化に伴って、社会、産業における諸システムは著しい変貌を遂げつつあります。21世紀の高度科学技術時代においては、VLSIを基盤にコンピュータと通信が有機的に結合して、データ通信、ファクシミリ、ビデオテックス、コンピュータ通信、テレビ電話から、動画像を中心とする映像通信時代へと発展し、あらゆる種類の情報収集、伝達、処理が瞬時に行われる時代となるでしょう。さらに人工知脳やロボティクスの技術が、これらの情報処理技術を基盤として大きく発展し、種々の機器やシステムの高度化された機能を制御するためのキーテクノロジーとなるでしょう。

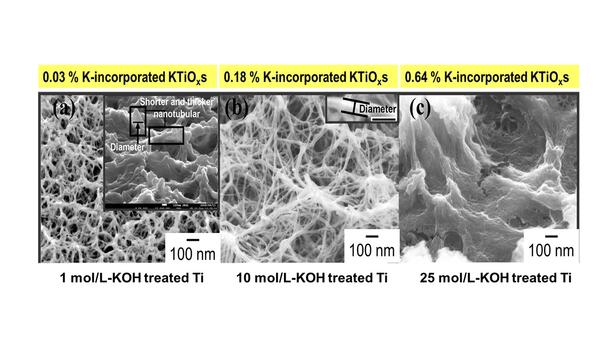

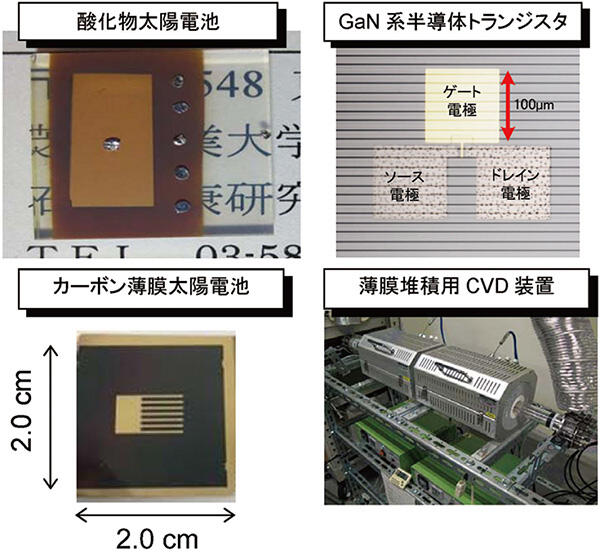

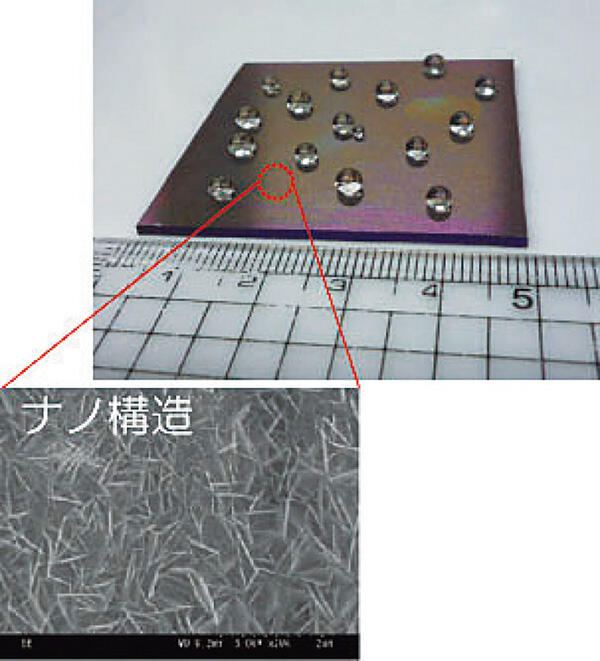

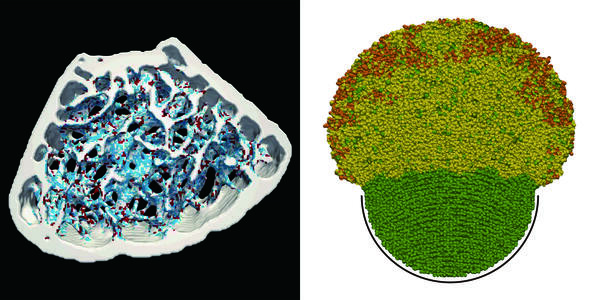

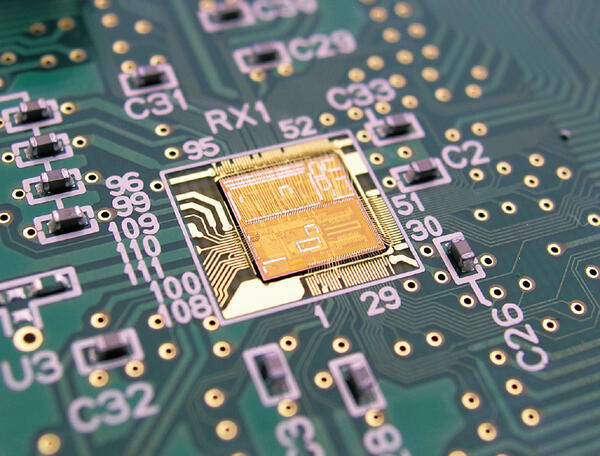

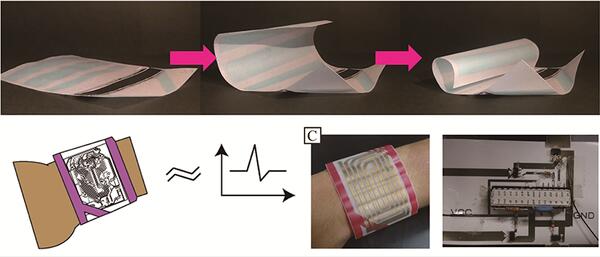

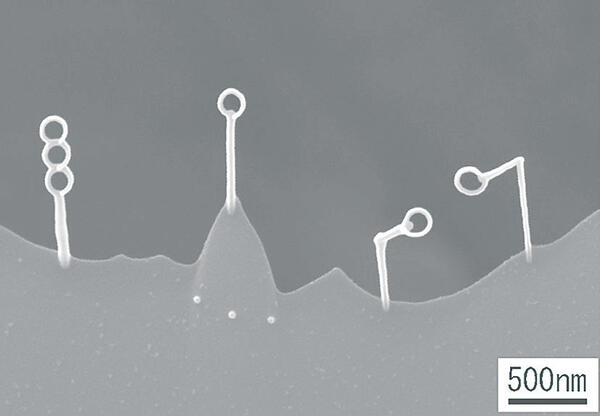

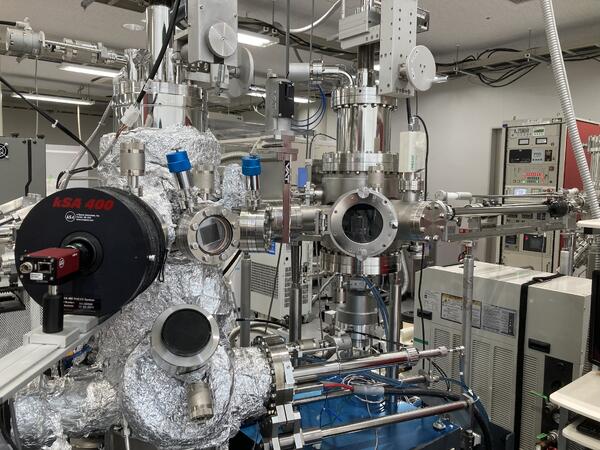

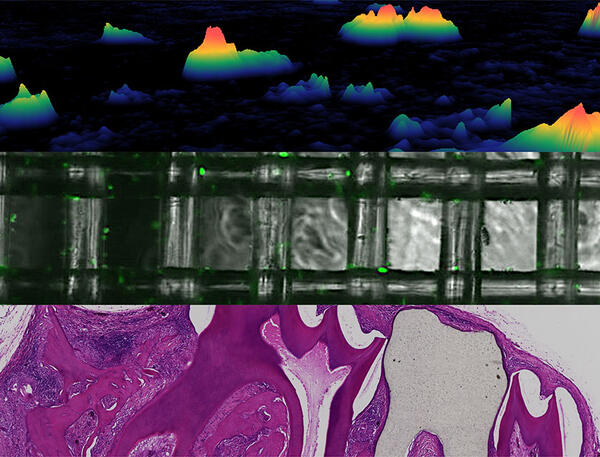

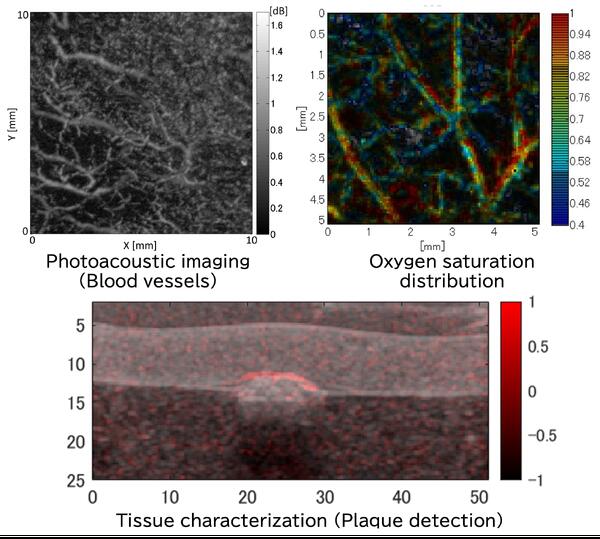

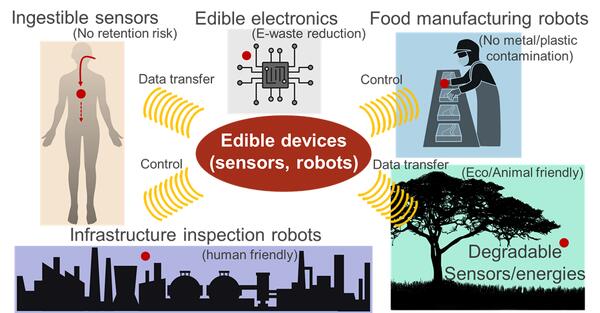

このような情報処理・通信および制御技術のソフトウェアを実現するためのハードウェアは、半導体や超伝導体などを用いた高速デバイスや光素子などの素材技術に大きく依存します。また、人工知能やロボティクスの技術を発展させるためには、アモルファス合金や化合物半導体などの新素材を用いた機能デバイス、人工臓器・人工組織などの生体機能を模擬した流体デバイスなどの新技術の開発が重要となります。

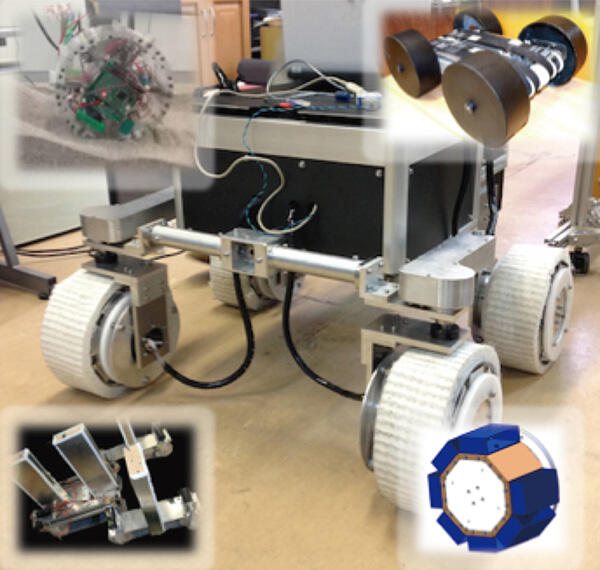

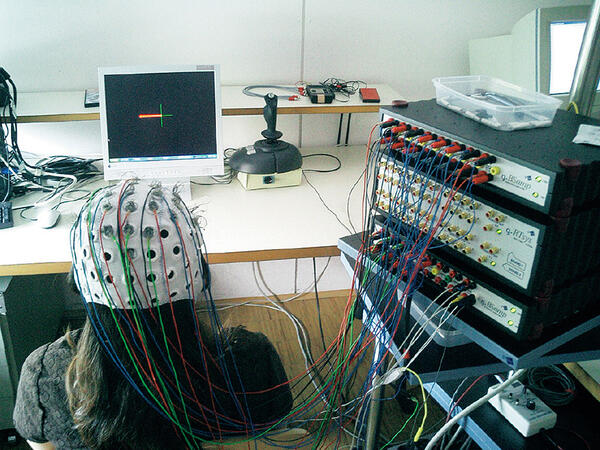

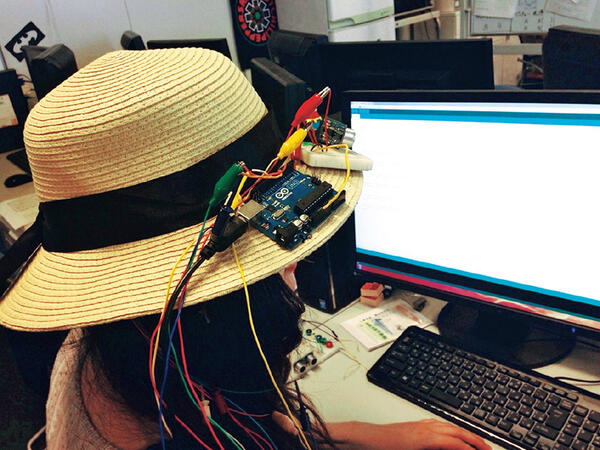

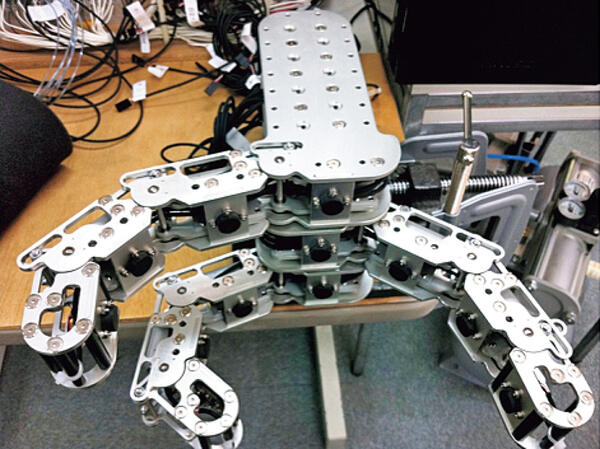

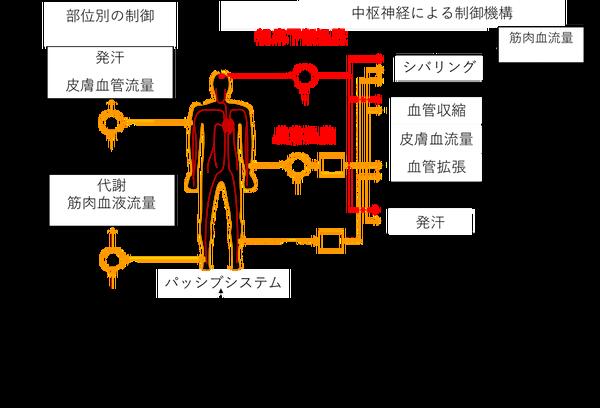

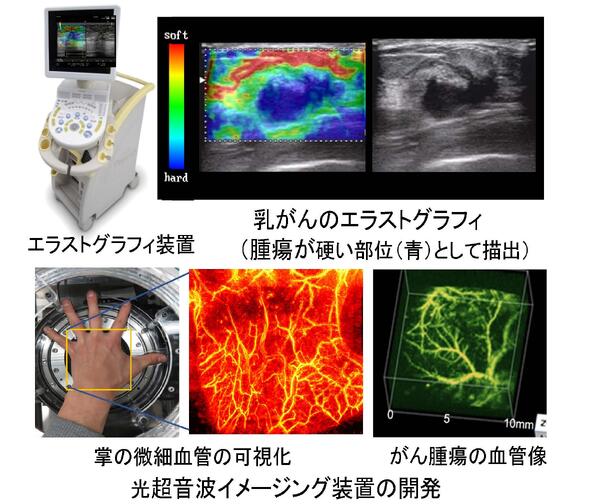

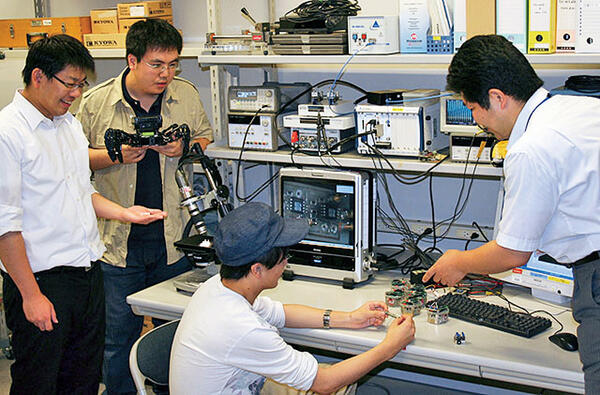

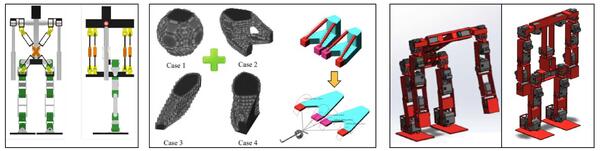

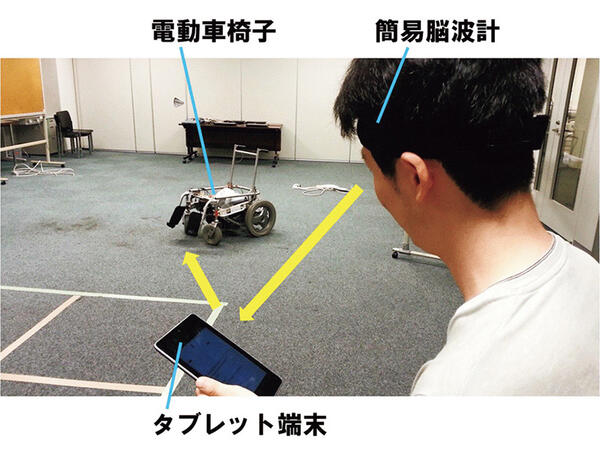

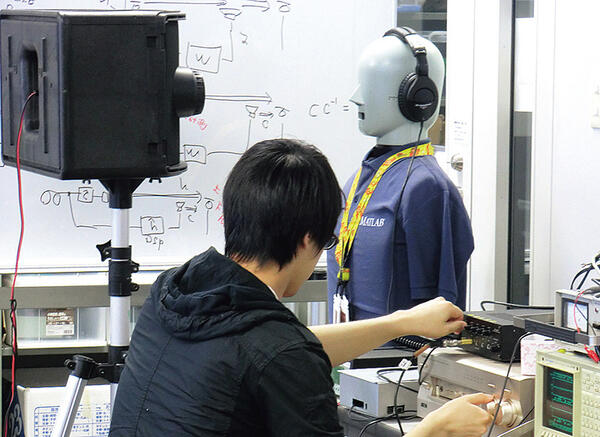

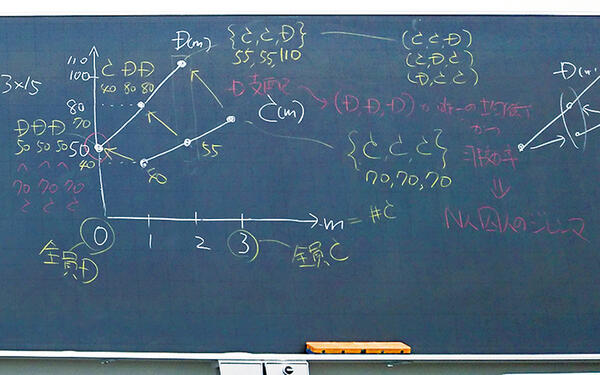

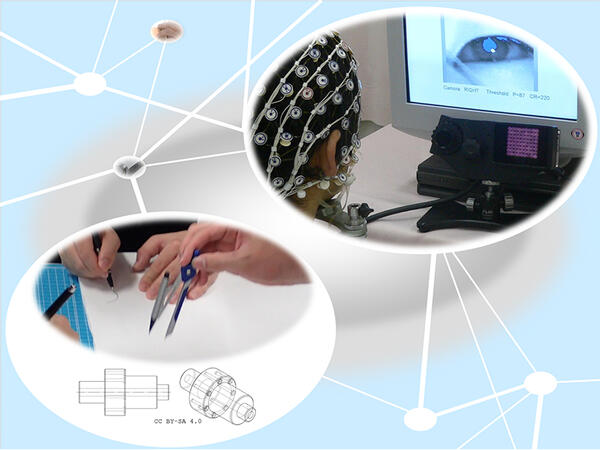

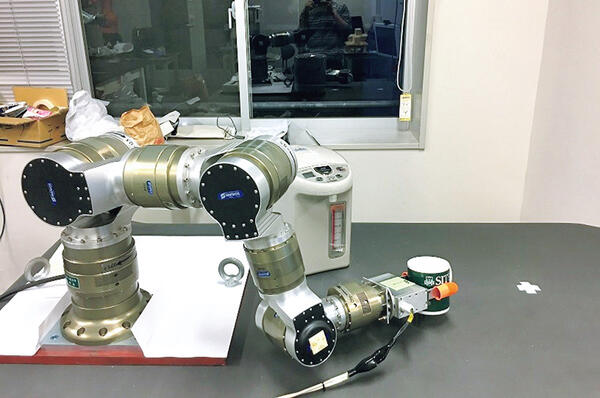

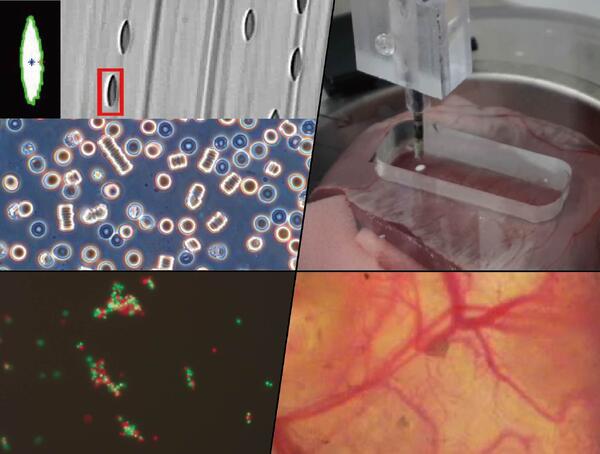

本専攻では、上記の技術を総合して、各種の生産システムをはじめ、バイオメカニクス、メカトロニクス、マイクロマシン、医用・福祉機器システム、マンマシンシステムなどの分野に応用する機能制御システム設計工学の領域について、電気・電子、材料、化学、機械工学などの専門分野の研究者が協同して学際的な研究・教育に取り組みます。

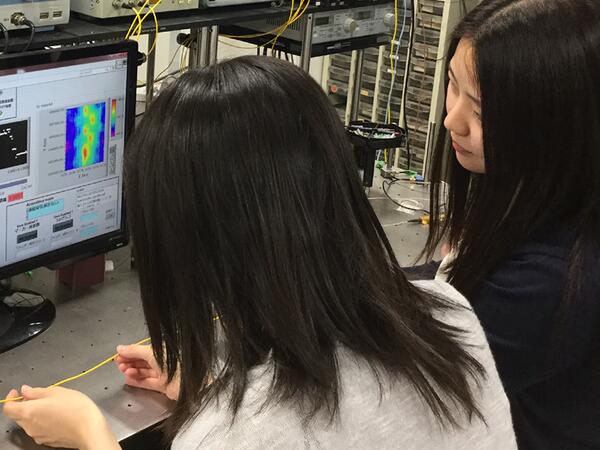

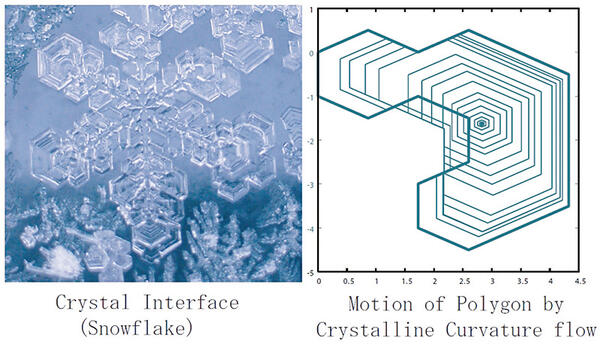

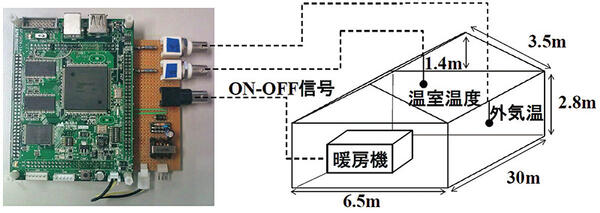

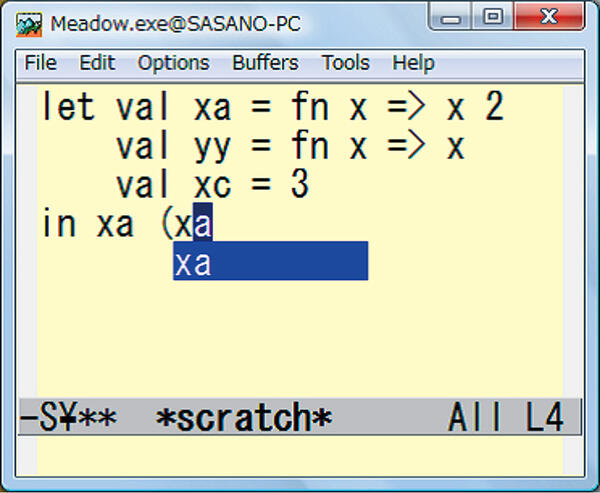

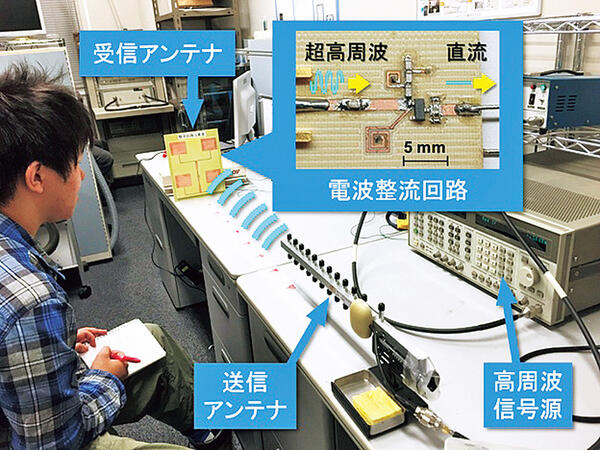

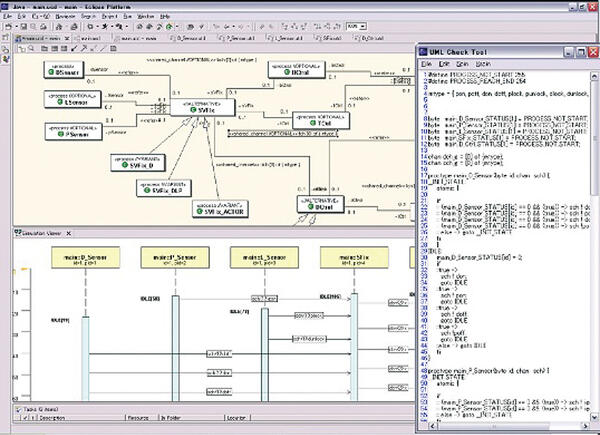

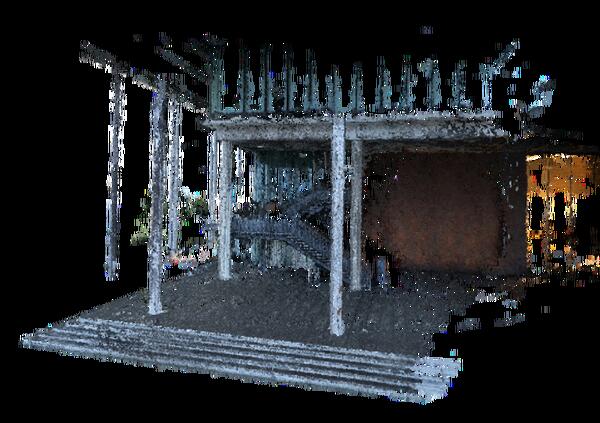

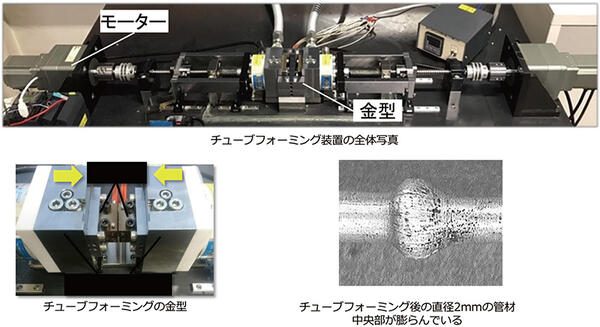

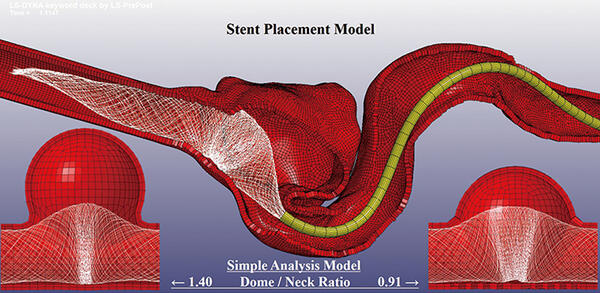

具体的には、高度機能通信ネットワークの構成法、次世代アナログ集積回路や超高速化合物半導体デバイス、光デバイス、流体機能デバイス、磁性材料などの開発、バイオテクノロジーとシステム機能制御への応用、生体における流体の流動と物質移動現象、表面の生成メカニズムと加工基礎理論、電気油圧ロバスト制御などシステム設計基礎理論、マイクロマシンとライフサポートテクノロジーへの応用、これらを完成させるための生命機能制御の機構解明などの研究を推進します。

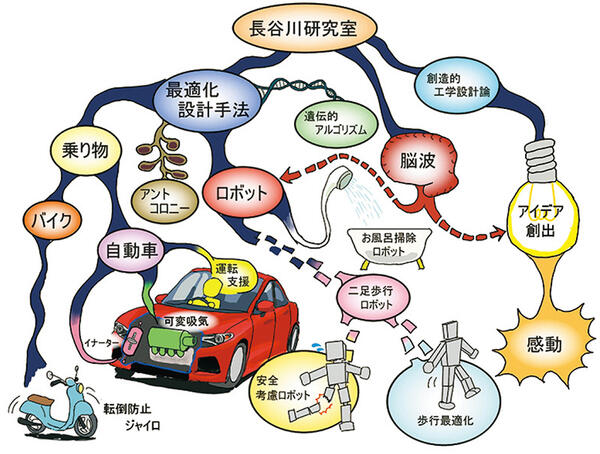

20世紀の日本は、効率性及び利便性を重視し、利益向上を求めてモノづくりに励んできた。結果として環境破壊などの矛盾が生じた。現在、これらの矛盾を解消しつつ、自動車、ロボット、エレクトロニクス、情報通信などの分野で、日本は世界をリードする技術を有している。そして、それらの技術は益々複雑化している。今後のグローバル社会において、科学技術のリーダとして世界に貢献するには、対象を深く解析し理解する能力に加えて、複雑化する技術の全体像を掌握し、システム全体の調和を図ることの出来る高い設計能力と技術経営能力が必須となる。

例えば、東日本大震災直後に起きた原発事故では、社会における技術のマネジメント、実装と運用まで含めた社会における技術の利用に関するシステム化技術の重要性が再認識されるなど、再度実学教育を考え直す時期に来ています。また2015

年に持続発展のための 17

の目標達成(SDGs)が国連全加盟国によって採択された。これはグローバルな価値観を持ち、国際的に活躍できる研究者・技術者の育成が求められていることも意味しています。

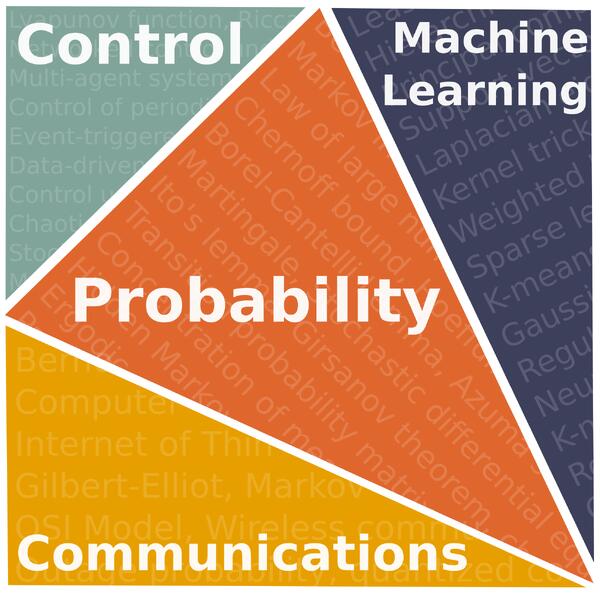

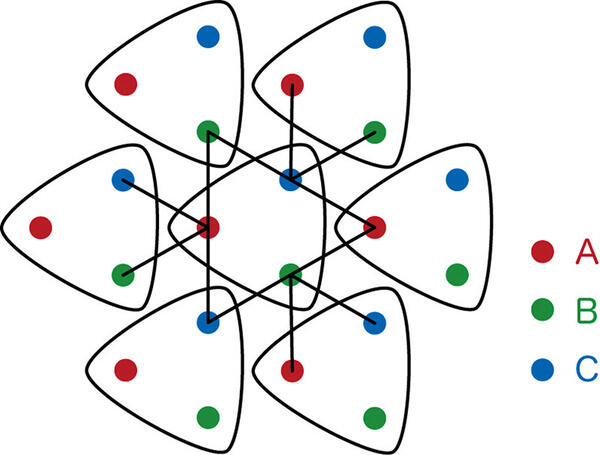

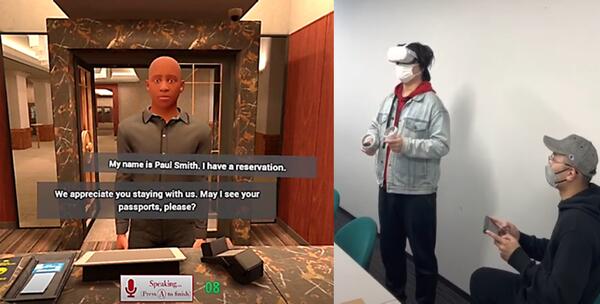

機能制御システム専攻では以上の背景の下に、グローバルな価値観を持ち、科学の真理を把握した上で、世界の研究者・技術者と協働して持続型社会実現のための世界の諸問題を解決できる優秀な研究者・技術者を養成するための教育研究を行うことを目的とする。本専攻は、通信機能制御、機能デバイス制御、システム制御、生命機能制御など、多くの教育研究分野を有し、学際的な教育研究を展開する。それにより、指導者の分野のみの教育研究に特化することなく、専攻全体が多様性をベースとした関連性を意識し積極的に連携しつつ、技術マネジメント基礎力や技術英語力、共通した価値観・倫理観などを兼ね備えた研究者・技術者の養成を目指す。

機能制御システム専攻では、通信機能制御、機能デバイス制御、システム制御、生命機能制御などの分野で、創造性豊かな優れた研究推進及び研究開発能力を持ち、世界の研究者・技術者と協働して持続型社会の実現のための世界の諸問題を解決できる高度な専門性を有する研究者及び高度職業人を養成することを目的にしています。

上記の教育目的を踏まえ、本研究科の定める博士学位請求の要件を満たし、学位論文審査の結果から、以下に示す資質や能力を備えていると認められる者に対して、博士(工学又は学術)の学位を授与します。

博士(工学):

博士(学術):

次の基準を満たした人に博士(工学又は学術)の学位を授与します。

本専攻において学位を取得するには、学位論文の提出に加えて、以下の基準を満たすことが求められます。

機能制御システム専攻では、通信機能制御、機能デバイス制御、システム制御、生命機能制御などの分野で、創造性豊かな優れた研究推進および研究開発能力を持ち、世界の研究者・技術者と協働して持続型社会の実現のための世界の諸問題を解決できる高度な専門性を有する研究者及び高度職業人を養成することを目的にしています。

そのためソフト・ハード両面に渡り総合的な視点から専門性が研鑚できるように以下の方針に基づきカリキュラムを編成しています。

近年、科学技術のグローバル化が進み、グローバルな視点で我が国のみならず世界の持続的発展をめざすことが極めて重要であり、そのためには、世界的な価値観を身につけ、国際的に活躍できる研究者・技術者の育成が求められています。

機能制御システム専攻では、通信機能制御、機能デバイス制御、システム制御、生命機能制御工学に関連する分野で、大学の研究推進と世界の研究者・技術者と協働して持続型社会の実現のために世界の諸問題を解決できる研究者の育成を目指して、国際的な幅広い見識および柔軟な思考能力を備えた高度な専門性を有する研究者や高度専門職業人を養成することを目的としています。そこで、つぎのような入学者を求めます。

自動車

自動車 メカニカル

メカニカル エネルギー

エネルギー

メカニカル

メカニカル 自動車

自動車 マテリアル

マテリアル

コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会 情報デザイン

情報デザイン

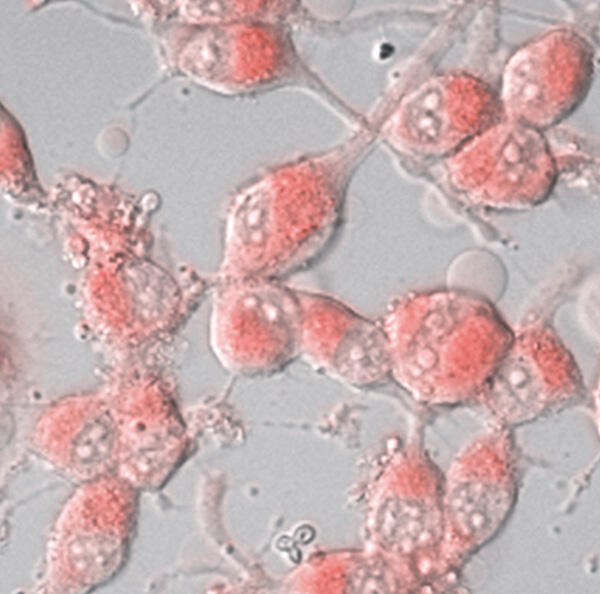

健康

健康

コミュニケーション

コミュニケーション プロダクトデザイン

プロダクトデザイン 情報デザイン

情報デザイン

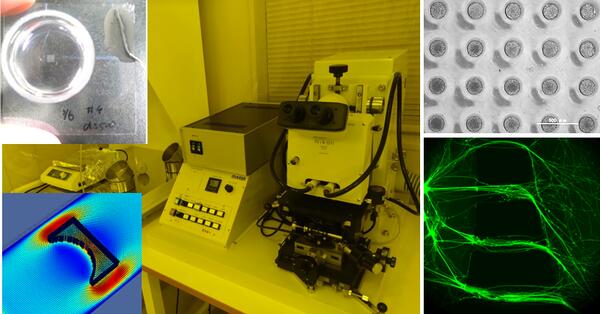

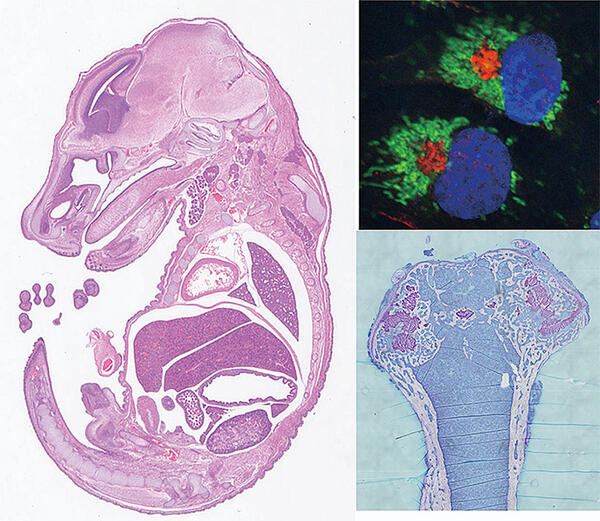

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

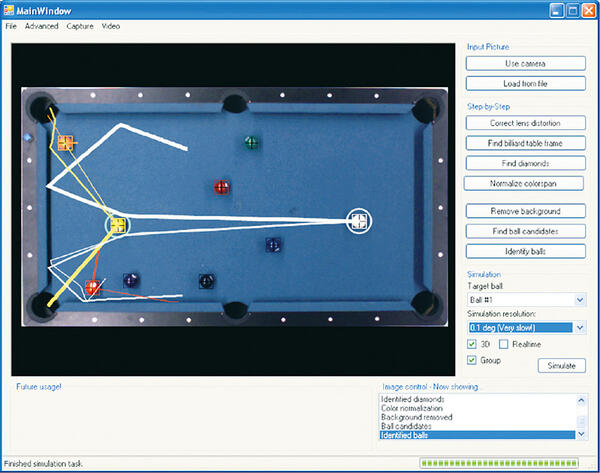

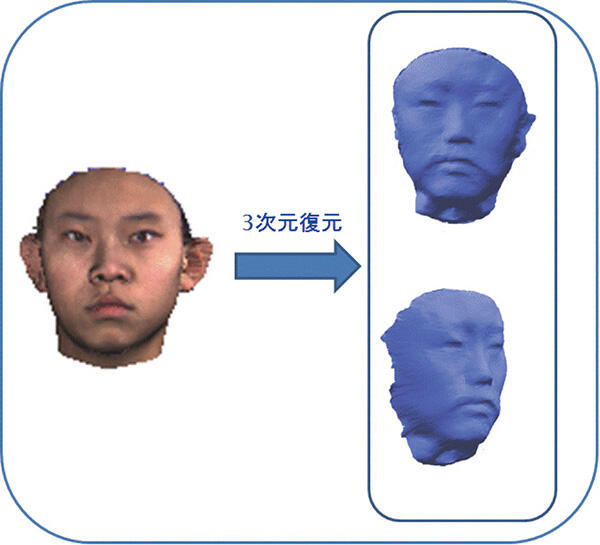

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア マルチ

マルチ

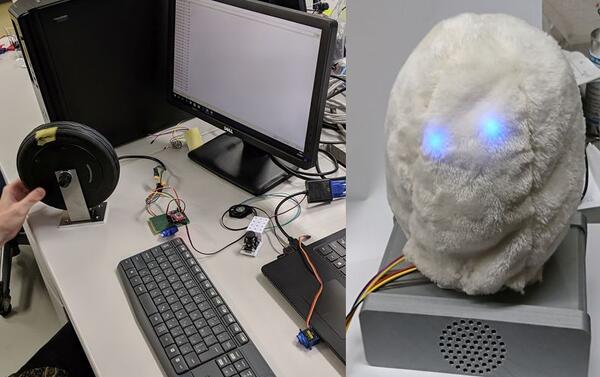

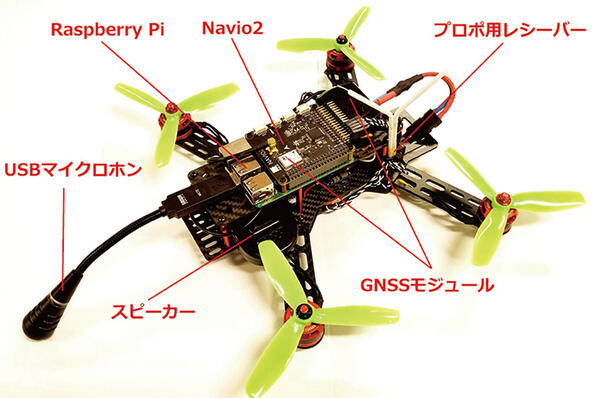

ロボット

ロボット

ネットワーク

ネットワーク マルチメディア

マルチメディア

ロボット

ロボット

化学

化学 マテリアル

マテリアル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

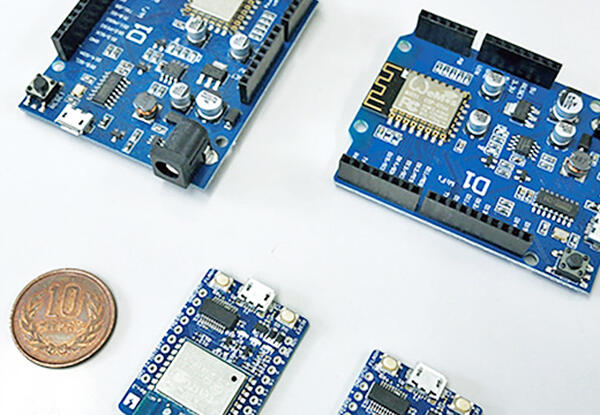

ハードウェア

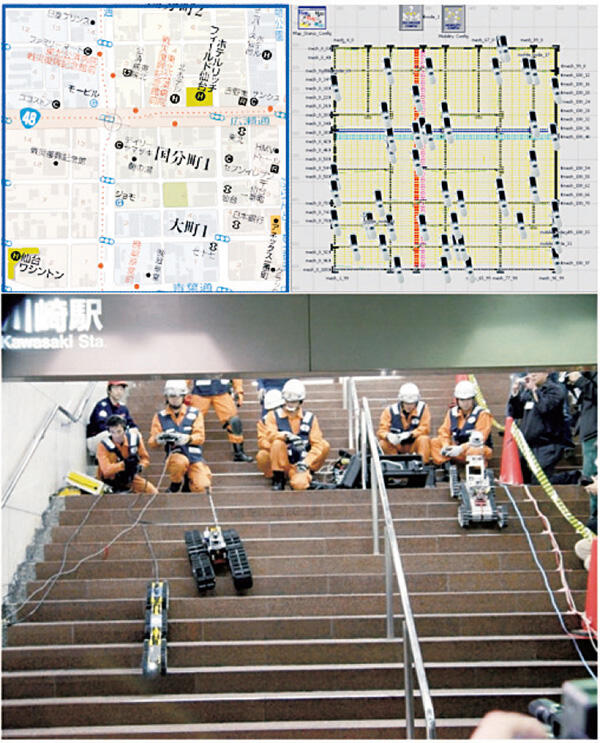

ハードウェア 安全・防災

安全・防災

ロボット

ロボット

マルチ

マルチ

マテリアル

マテリアル

健康

健康

マテリアル

マテリアル

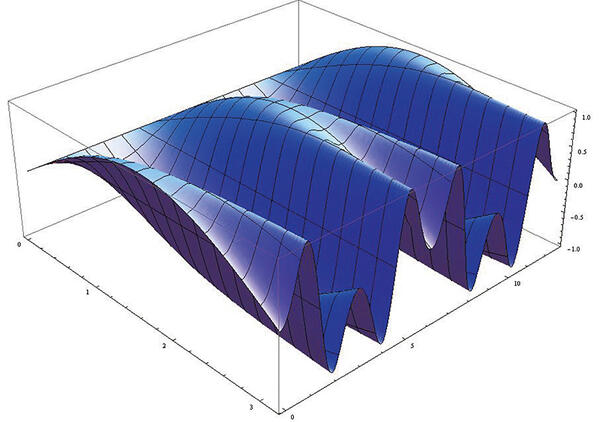

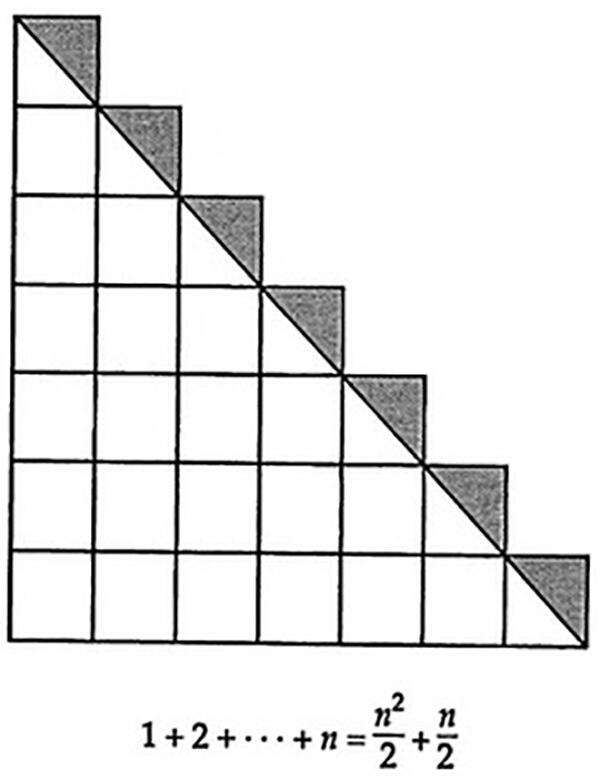

基礎

基礎

マルチメディア

マルチメディア

安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境 社会

社会

メカニカル

メカニカル

基礎

基礎

ロボット

ロボット

マルチメディア

マルチメディア 社会

社会 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル マルチ

マルチ

社会

社会 情報デザイン

情報デザイン コミュニケーション

コミュニケーション

マルチメディア

マルチメディア 健康

健康 情報デザイン

情報デザイン

エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

健康

健康

基礎

基礎

ソフトウェア

ソフトウェア ハードウェア

ハードウェア 基礎

基礎

ソフトウェア

ソフトウェア コミュニケーション

コミュニケーション 健康

健康

メディカル

メディカル

ネットワーク

ネットワーク マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア

メカニカル

メカニカル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル

マルチ

マルチ

メカニカル

メカニカル

化学

化学 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

航空宇宙

航空宇宙 エネルギー

エネルギー

基礎

基礎

マルチメディア

マルチメディア コミュニケーション

コミュニケーション 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

マルチ

マルチ ソフトウェア

ソフトウェア 基礎

基礎

マテリアル

マテリアル

ネットワーク

ネットワーク

基礎

基礎 教養

教養

メカニカル

メカニカル エネルギー

エネルギー 基礎

基礎

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル 情報デザイン

情報デザイン

マルチ

マルチ

エネルギー

エネルギー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

教養

教養

社会

社会

基礎

基礎

ハードウェア

ハードウェア

マルチ

マルチ

メカニカル

メカニカル

教養

教養

マルチ

マルチ

ロボット

ロボット マルチメディア

マルチメディア 情報デザイン

情報デザイン

ロボット

ロボット ハードウェア

ハードウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

コミュニケーション

コミュニケーション 健康

健康 情報デザイン

情報デザイン

メカニカル

メカニカル

メディカル

メディカル 健康

健康

社会

社会 プロダクトデザイン

プロダクトデザイン 情報デザイン

情報デザイン

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル マテリアル

マテリアル

コミュニケーション

コミュニケーション プロダクトデザイン

プロダクトデザイン 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

マテリアル

マテリアル

ソフトウェア

ソフトウェア メディカル

メディカル 健康

健康

ネットワーク

ネットワーク 情報デザイン

情報デザイン コミュニケーション

コミュニケーション

マルチメディア

マルチメディア コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会

ネットワーク

ネットワーク マルチメディア

マルチメディア

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

基礎

基礎

ソフトウェア

ソフトウェア

化学

化学 マテリアル

マテリアル メディカル

メディカル

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

エネルギー

エネルギー マテリアル

マテリアル エコロジー

エコロジー

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル メディカル

メディカル

ロボット

ロボット マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア

メディカル

メディカル ソフトウェア

ソフトウェア

エコロジー

エコロジー

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル 健康

健康

基礎

基礎 教養

教養

ハードウェア

ハードウェア

メディカル

メディカル

マルチ

マルチ

エコロジー

エコロジー 社会

社会 マルチ

マルチ

基礎

基礎

ロボット

ロボット

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

メディカル

メディカル 健康

健康 エコロジー

エコロジー

基礎

基礎

ロボット

ロボット プロダクトデザイン

プロダクトデザイン マルチ

マルチ

プロダクトデザイン

プロダクトデザイン 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

エネルギー

エネルギー マテリアル

マテリアル 基礎

基礎

ソフトウェア

ソフトウェア

マテリアル

マテリアル メディカル

メディカル 健康

健康

ロボット

ロボット

メディカル

メディカル 健康

健康

ハードウェア

ハードウェア 基礎

基礎

基礎

基礎

エコロジー

エコロジー 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

ロボット

ロボット 自動車

自動車 ネットワーク

ネットワーク

マルチ

マルチ

自動車

自動車 エネルギー

エネルギー マルチ

マルチ

健康

健康

メカニカル

メカニカル プロダクトデザイン

プロダクトデザイン

ソフトウェア

ソフトウェア 社会

社会

ロボット

ロボット ソフトウェア

ソフトウェア 自動車

自動車

自動車

自動車 プロダクトデザイン

プロダクトデザイン マルチ

マルチ

基礎

基礎

自動車

自動車

化学

化学 メディカル

メディカル 健康

健康

ロボット

ロボット マルチメディア

マルチメディア

ソフトウェア

ソフトウェア マテリアル

マテリアル 健康

健康

化学

化学 メディカル

メディカル 健康

健康

社会

社会 マルチ

マルチ 基礎

基礎

ロボット

ロボット ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア

エネルギー

エネルギー

メカニカル

メカニカル メディカル

メディカル 健康

健康

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル プロダクトデザイン

プロダクトデザイン

ロボット

ロボット

ソフトウェア

ソフトウェア バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル

メカニカル

メカニカル 航空宇宙

航空宇宙 都市・環境

都市・環境

情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア

マテリアル

マテリアル

マルチメディア

マルチメディア コミュニケーション

コミュニケーション 情報デザイン

情報デザイン

メカニカル

メカニカル

ネットワーク

ネットワーク 基礎

基礎

基礎

基礎

コミュニケーション

コミュニケーション 情報デザイン

情報デザイン マルチ

マルチ

マルチメディア

マルチメディア

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

マルチメディア

マルチメディア ハードウェア

ハードウェア 情報デザイン

情報デザイン

社会

社会

コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会 情報デザイン

情報デザイン

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 社会

社会

ネットワーク

ネットワーク 自動車

自動車 安全・防災

安全・防災

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル 健康

健康

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェア マルチ

マルチ

マテリアル

マテリアル

ソフトウェア

ソフトウェア

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

ロボット

ロボット メディカル

メディカル 健康

健康

メディカル

メディカル

コミュニケーション

コミュニケーション プロダクトデザイン

プロダクトデザイン 情報デザイン

情報デザイン

エネルギー

エネルギー マテリアル

マテリアル

ハードウェア

ハードウェア

情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎 教養

教養

ハードウェア

ハードウェア マテリアル

マテリアル メディカル

メディカル

化学

化学 マテリアル

マテリアル

ロボット

ロボット

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

メカニカル

メカニカル

メカニカル

メカニカル メディカル

メディカル 健康

健康

ソフトウェア

ソフトウェア マルチ

マルチ 基礎

基礎| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 13 | 19 | 19 | 20 | 11 |

| 男女比率 | 9:4 | 14:5 | 16:3 | 19:1 | 8:3 |