アハメッド クムクム

研究イメージ

メカニカル

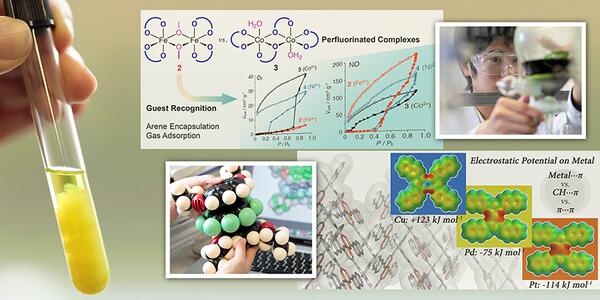

化学

マテリアル

ナノテクノロジーに代表されるように、最近の新材料や化学製品生産技術の発展はまさに日進月歩といえます。そのために、修士以上の上級化学技術者に要求される能力はますます高いものとなります。本専攻はこうしたニーズに応えるべく、研究室での教育を最重視しています。指導教員と議論しながら、問題点を整理し、適切な実験手法を組み立てて解決に当たることで、高い開発能力を身につけます。また学会(時には国外)で積極的に発表することで、高度なプレゼンテーションやディスカッションの能力を修得します。このような教育を経て、高い独創力を持ち、指導的立場のとれるプロの上級化学技術者の育成を目指します。

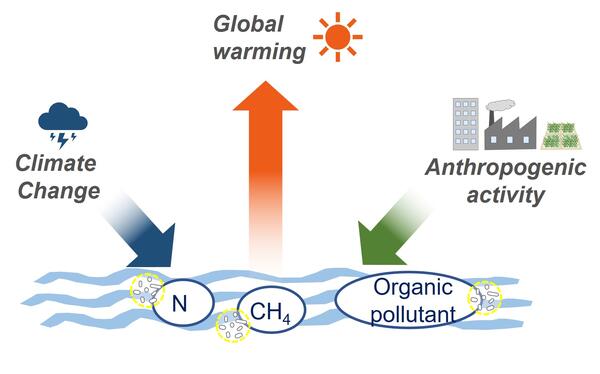

科学と技術の発達は豊かな物質文明を与えてくれた反面、地球温暖化や生態環境の汚染など負の結果ももたらしました。化学工業においても、高機能であると同時に製造・使用・廃棄過程で環境に負荷を与えない物質や材料、環境に排出された汚染物質の除去や希少物質の回収を可能にする技術の開発が求められています。また、化石燃料に替わる再生可能エネルギーの製造、利用技術の開発も重要になっています。応用化学専攻では化学に対する深い理解のみならず、高度な学識と技術、幅広い教養、柔軟で適切な問題解決能力を身に付け、上記“持続可能な社会”の要求に応えられる研究者や技術者を養成し、国際社会に輩出することを目的としています。

応用化学専攻の研究は分析化学、有機化学、無機化学、物理化学の基幹領域とし、生物科学、化学工学などの学際領域を含んでいます。これら研究領域に係る講義やセミナー研究活動を通して専門とする化学分野に対する理解を深めると共に、関連する他の化学分野の基礎知識や先端技術も幅広く理解する力を養います。応用化学専攻は修士課程修了までに以下の能力の修得を求めます。

次の基準を満たした人に修士(工学)の学位を授与します。

専門とする化学分野に対する理解を深めると共に、関連する他の化学分野の基礎知識や先端技術を幅広く理解する力を養うために、以下の方針に基づき講義科目(英語による講義を含む)を開設しています。

応用化学専攻は化学の専門知識のみならず、幅広い教養や問題発見、問題設定、問題解決の能力を有する研究者または技術者を養成し、有為な人材を国際社会に輩出することを目指しています。

応用化学専攻は下記の素養を持った学生の入学を歓迎します。

メカニカル

メカニカル 化学

化学 マテリアル

マテリアル

マテリアル

マテリアル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー マルチ

マルチ

化学

化学 マテリアル

マテリアル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

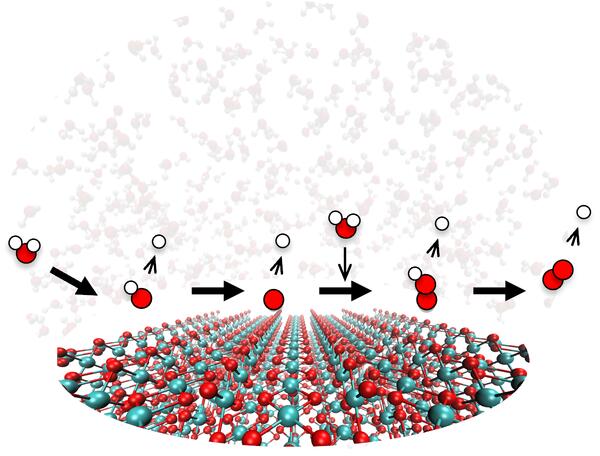

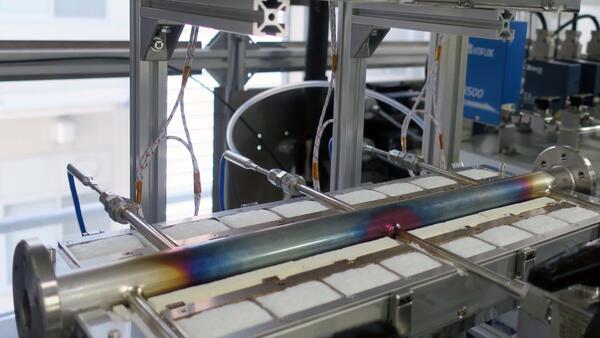

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

化学

化学

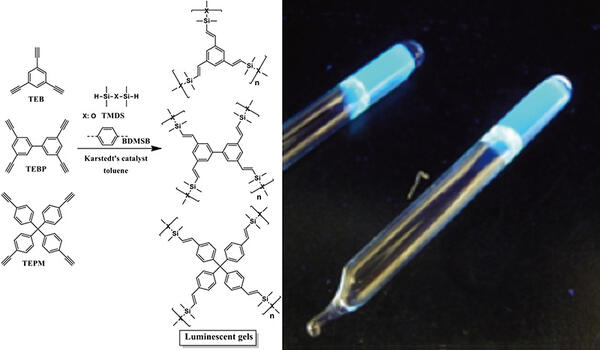

マテリアル

マテリアル

化学

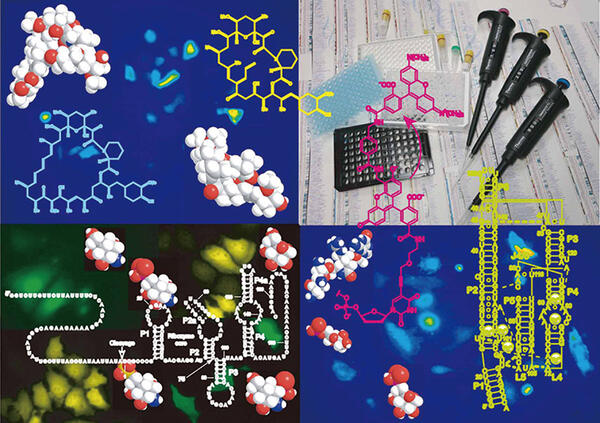

化学 バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル

化学

化学

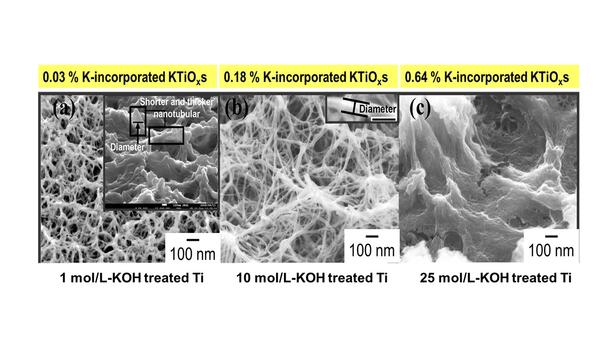

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

マテリアル

マテリアル

エコロジー

エコロジー

化学

化学

化学

化学 マテリアル

マテリアル

化学

化学 マテリアル

マテリアル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 45 | 37 | 48 | 42 | 36 |

| 男女比率 | 37:8 | 28:9 | 35:13 | 30:12 | 30:6 |