鋼構造研究室

研究イメージ

安全・防災

本専攻では建築計画、建築史、建築設備、環境工学、建築構造、生産工学、土木工学、都市計画の7部門の専門分野を中心に、従来の建築・土木という垣根を越えた建設分野全体を視野においた幅広い領域の勉学が可能となっています。そして修了後に即戦力として活躍でき、行政、設計、技術開発など、あらゆる業務を遂行できるよう幅広い教育が行われています。

社会基盤学専攻では、人々の生活に必要不可欠な社会基盤を建設・管理する技術や制度及び、防災・環境問題に関する技術や制度に関する知識と問題解決能力を備え、持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成することを目的としている。

社会基盤学専攻では、社会基盤学分野における高度かつ幅広い知識と柔軟な思考能力を備え、地球規模で持続可能な社会を実現するために、社会基盤整備及び環境に関する諸問題を解決できる技術者・研究者を養成することを目標に修士課程修了までに次の項目の修得を求めます。

(1) 高度な専門知識と研究開発能力、問題発掘能力、定量的に問題を解決する能力

(2) 技術と環境・経済・文化との関係にも配慮できる柔軟な思考能力と幅広い見識

(3) グローバル社会に対応したコミュニケーション能力と倫理観

次の基準を満たした人に修士(工学)の学位を授与します。

・中間審査を所定の期日までに完了し、かつ修士論文及び発表において、主査・副査は60%以上の得点を合とし、主査1名、副査1名以上が合であること。

社会基盤学専攻では、ディプロマ・ポリシーおよび教育研究上の目的に沿って、以下の能力を修得させることを目標にカリキュラムを構成しています。

(1) 社会基盤学が対象とする構造物、自然、社会からなる総合システムを自然科学と社会科学に基づいて扱うことができる。

(2) 人と環境の関係の正しい理解のもと、社会を取り巻く種々の環境要因を的確に分析し、持続可能な社会づくりと新しい環境システムの実現に貢献することができる。

(3) 社会基盤分野の専門知識を体系的に修得し、問題解決に応用することができる。

(4) 社会基盤分野における課題を発見・整理・分析し、合理的な解決方法を示すことができる。

(5) 社会基盤に関する事項について、自らの意見を他者に論理的に伝え、高度な議論ができる。

(6) グローバル社会において、社会基盤分野での基礎的なコミュニケーションが取れる。

(7) 社会基盤が社会・環境に及ぼす影響を考え、技術者の責任と役割を理解し、技術者倫理を遵守することができる。

社会基盤学専攻では、社会基盤学分野における高度かつ幅広い知識と柔軟な思考能力を備え、地球規模で持続可能な社会を実現するために、社会基盤整備及び環境に関する諸問題を解決できる技術者・研究者を養成することを目標としています。本専攻では、土木工学に関する学士レベルの基礎および専門知識と外国語を含むコミュニケーション能力を有し、社会への広い視野と社会基盤学に関する専門分野への深い知識、技術、知見への意欲をもつ学生を求めます。

安全・防災

安全・防災

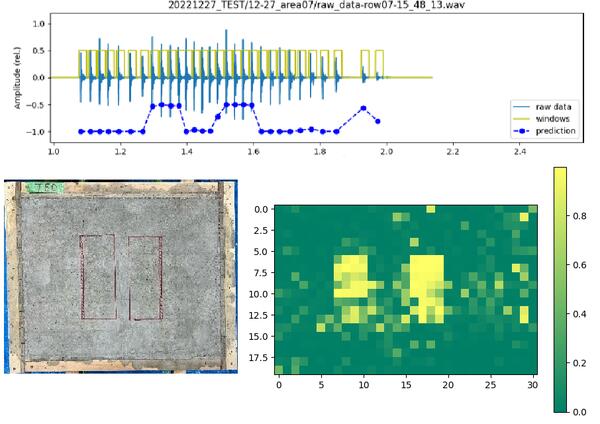

マテリアル

マテリアル 安全・防災

安全・防災 都市・環境

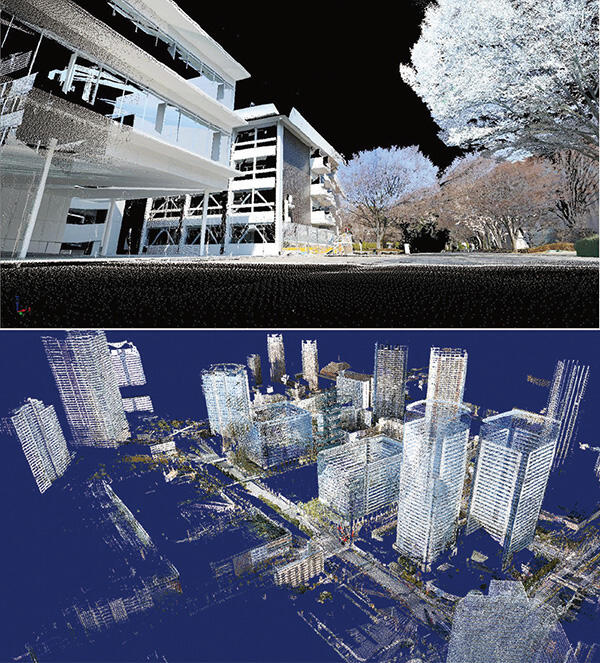

都市・環境

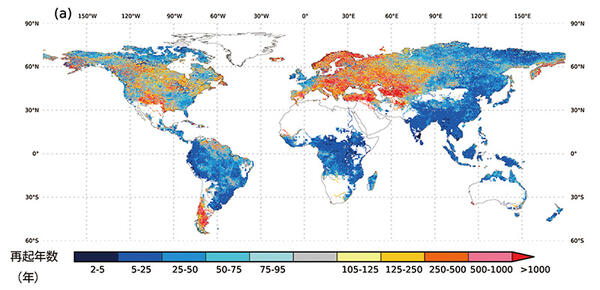

安全・防災

安全・防災

社会

社会

安全・防災

安全・防災

安全・防災

安全・防災

コミュニケーション

コミュニケーション 都市・環境

都市・環境 社会

社会

都市・環境

都市・環境

安全・防災

安全・防災

都市・環境

都市・環境

社会

社会 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

エコロジー

エコロジー 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

安全・防災

安全・防災 社会

社会 教養

教養

コミュニケーション

コミュニケーション 都市・環境

都市・環境 社会

社会

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 26 | 26 | 36 | 44 | 27 |

| 男女比率 | 24:2 | 21:5 | 31:5 | 37:7 | 18:9 |