建築環境設備研究室

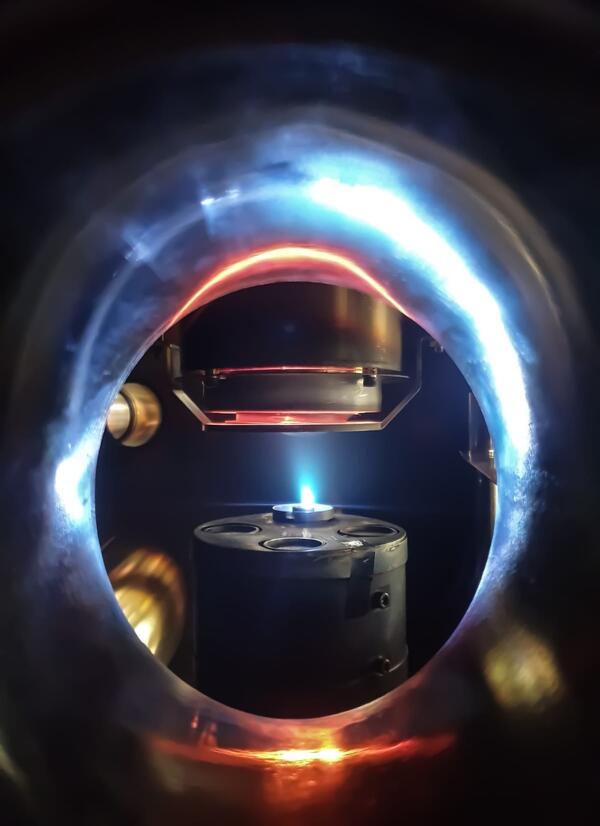

研究イメージ

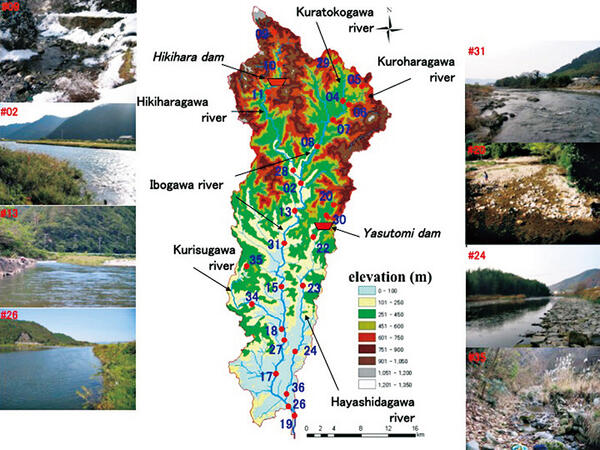

エコロジー

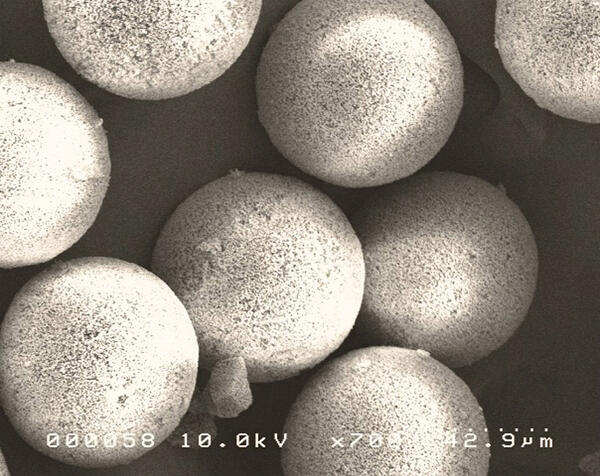

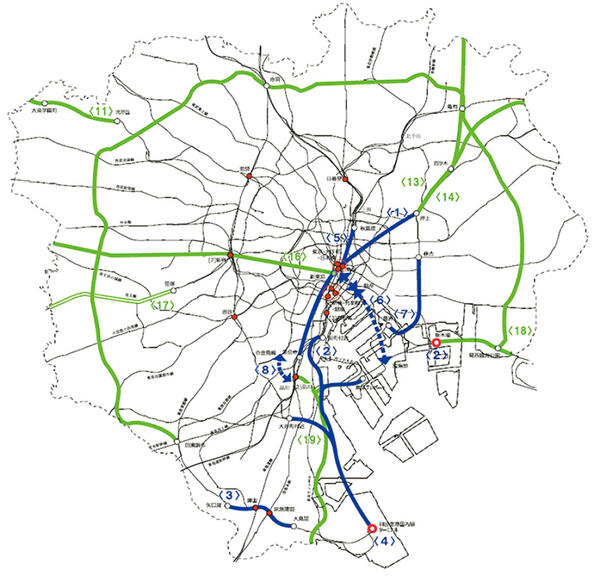

都市のような限定された地域の中で、人間は活動し生活しています。都市における生活は便利ではありますが、汚染された大気や騒音に悩まされなければなりません。生活廃棄物は地下水や河川、さらには土壌を汚染します。ひとたび地震などの災害が起これば、その被害は甚大です。道路や建築物はコンクリートで覆われているので、太陽熱を吸収・蓄積し、ヒートアイランドとなり周辺の田園地域よりも平均気温は上昇します。単位面積あたりの人口密度が大きく、電力や都市ガス、自動車用ガソリンなどのエネルギー消費密度も大きいので、その安定供給システムを確立することも容易ではありません。燃料を燃やせば窒素酸化物や硫黄酸化物が発生し大気汚染や材料破壊をひき起こします。

生活廃棄物も大部分は焼却処分されますが、そのときに発生する燃焼熱はほとんど利用されることなく大気中に放射されているのです。地域開発と、それに伴うエネルギー消費は、環境問題と表裏一体です。それらの調和を計りながら、地域に美と潤いをもたらすために、工学のあらゆる分野の研究者が共同して、学際的に研究を進めることが出来れば大きな成果が期待できるでしょう。本学は持てる力の総力を結集して、まずこの領域の研究・教育に取り組んでいます。

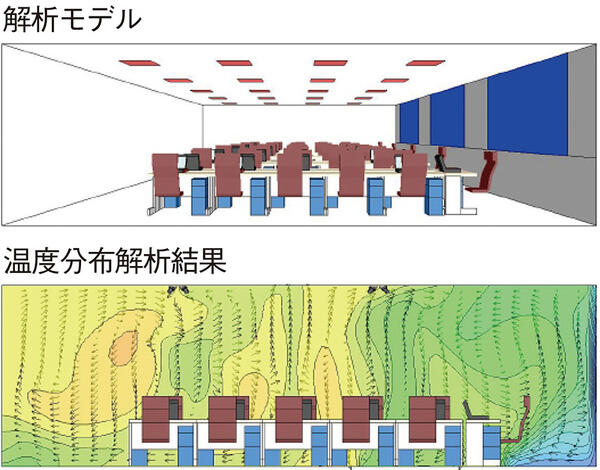

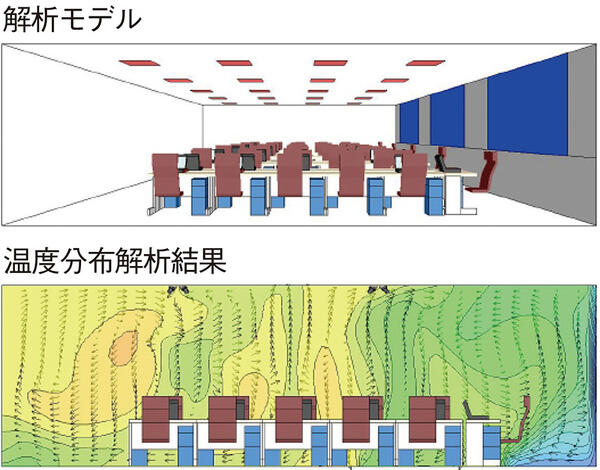

具体的には、地域における大気、水、土壌の汚染とその防止、都市環境と健康被害、環境汚染に直結する都市廃棄物の処理方法の合理化、リサイクル性に富む環境適合性材料の開発と環境に優しい材料や構造の選択、環境に優しい地域へのエネルギー供給にともなう材料の開発とその設計計画、ヒートアイランドと居住環境保全、環境に調和した都市や建築の設計計画、大規模都市災害の防止、都市環境形成の史的分析などの研究を推進しています。

都市のような限定された地域においては、人間の社会的、文化的活動が、そこでの生活環境に好ましくない影響を及ぼすことが少なくない。地域の持続的発展には、地域活動の活性化と、生活環境の保全との調和が不可欠である。

また、その実現には、電気電子・材料・化学・機械・建設工学など、幅広い分野にわたる課題に取り組む必要がある。

地域環境システム専攻は、自らの専門分野の研究を深めると同時に、技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を洞察し、異なる専門分野の研究者が互いの情報を交換することを通じて、地域環境におけるより良い社会・文化・生活の基盤形成に寄与し、持続可能な社会を実現することを目的とする。その教育目標は、地域環境に関する幅広い視野を持ち、高い専門性を活かして、この目的を達成できる人材の育成にある。

地域環境システム専攻では、地域環境計画・環境材料工学・エネルギー環境工学・環境防災工学・先端マネジメント工学の分野において、地域や環境に関する総合的な見地からシステム全体の調和を図ることができ、創造性豊かな優れた研究推進・開発能力を持ち、世界の研究者・技術者と協働して、高い倫理観から持続型社会の実現のための世界の諸問題を解決できる、そのような高度な専門性を有する研究者及び高度職業人を養成することを目的にしています。上記の教育目的を踏まえ、本研究科の定める博士学位請求の要件を満たし、学位論文審査の結果から、以下に示す資質・能力を備えていると認められる者に対して、博士(工学)の学位を授与します。

また、学位論文の主要 な内容に工学以外の要素を含む場合、以下に示す資質・能力を備えていると認められる者に対して、博士(学術)の学位を授与します。

次の基準を満たした人に博士(工学又は学術)の学位を授与します。本専攻において学位を取得するには、学位論文の提出に加えて、以下の基準を満たすことが求められます。

地域環境システム専 攻では、地域環境計画・環境材料工学・エネルギー環境工学・環境防災工学・先端マネジメント工学の分野において、地域や環境に関する 総合的な見地からシステム全体の調和を図ることができ、創造性が豊かな優れた研究推進・開発能力をもち、世界の研究者・技術者と協働して、高い倫理観から持続型社会の実現のための世界の諸問題を解決できる、そのような高度な専門性を有する研究者及び高度職業人を養成することを目的にしています。

そのため、ソフト・ハード両面に渡り総合 的な視点から専門性が研鑚できるように、以下の方針に基づきカリ キュラムを編成しています。

博士(工学)

博士(学術)

地域環境システム専攻は、異なる専門分野の研究者が互いの情報を交換することを通じて、地域環境におけるより良い社会・文化・生活の基盤形成に寄与することを目的としています。地域環境に関する幅広い視野を持ち、高い専門性を活かして、自らの考えを実現できる人材輩出を求めていきます。そのためには、広範な各分野のカリキュラムが専門分野の研究を深める基盤になっていますが、技術と社会や自然、環境との関わりを含め、異分野交流や境界・融合領域への誘導を促し、社会、文化、生活の高度化、清浄化、正常化、信頼性、安全性に寄与できる知識の修得を行いますので、これらの教育方針に対応できる人材として、以下に示す学生を求めています。

エコロジー

エコロジー

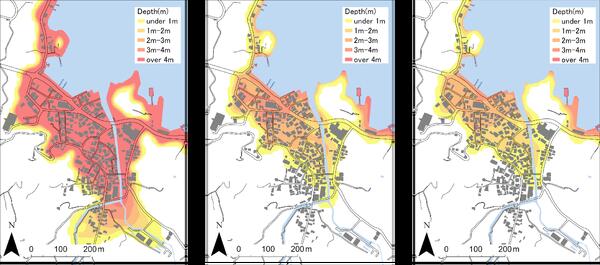

安全・防災

安全・防災 都市・環境

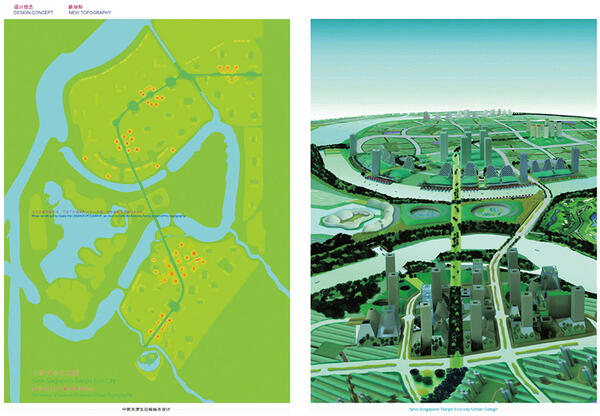

都市・環境 建築・設計

建築・設計

安全・防災

安全・防災

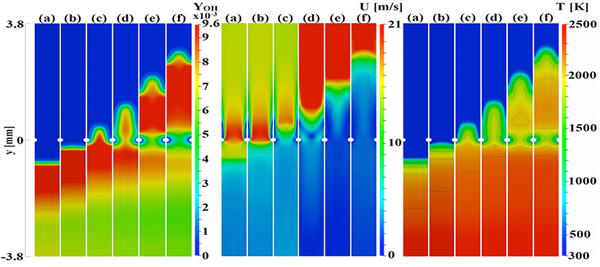

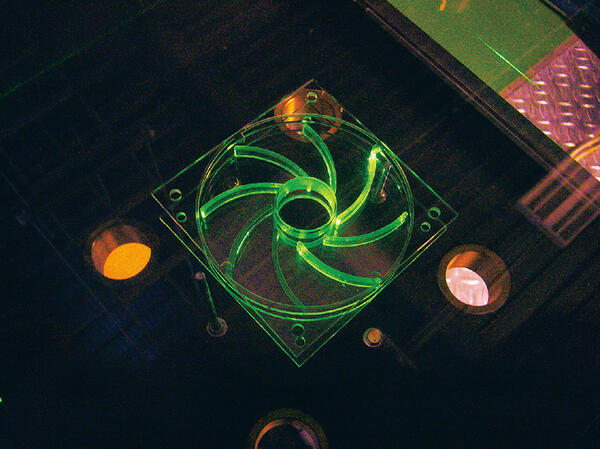

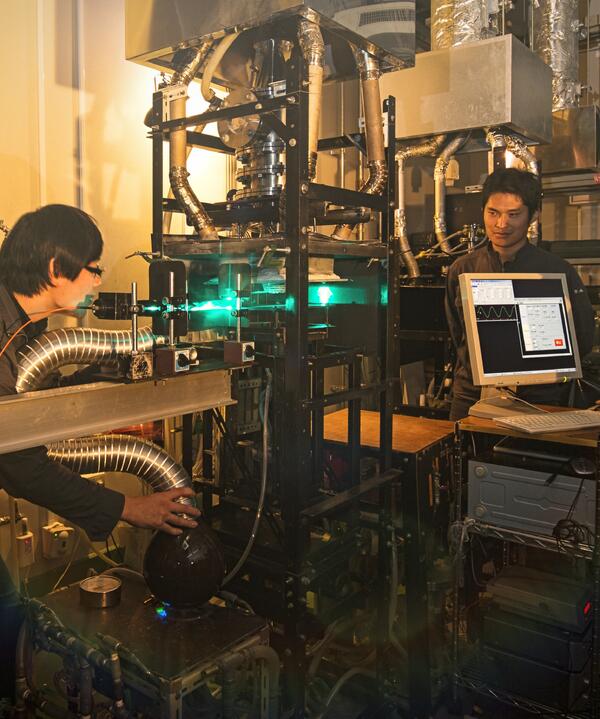

エネルギー

エネルギー 化学

化学 エコロジー

エコロジー

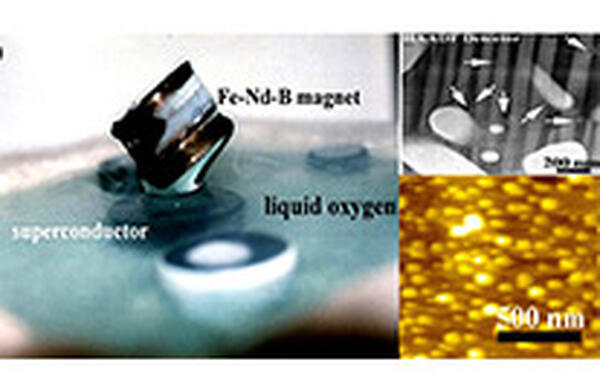

マテリアル

マテリアル

安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

マテリアル

マテリアル 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

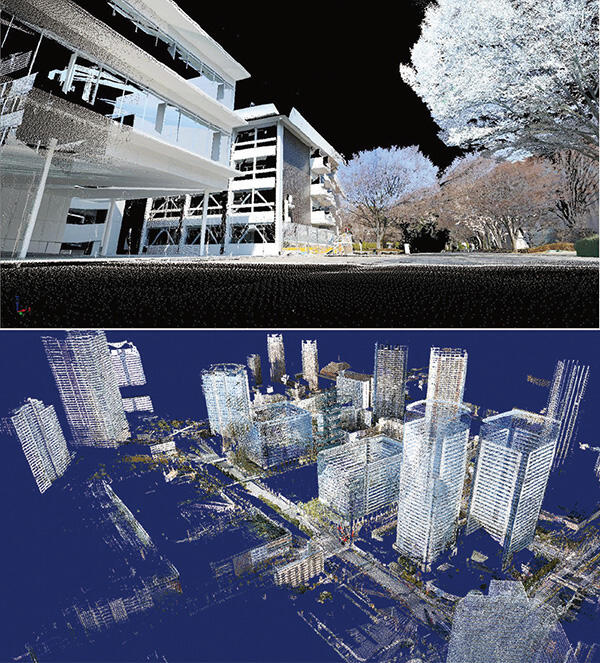

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計 社会

社会

安全・防災

安全・防災

社会

社会

エネルギー

エネルギー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

航空宇宙

航空宇宙 エネルギー

エネルギー マテリアル

マテリアル

エネルギー

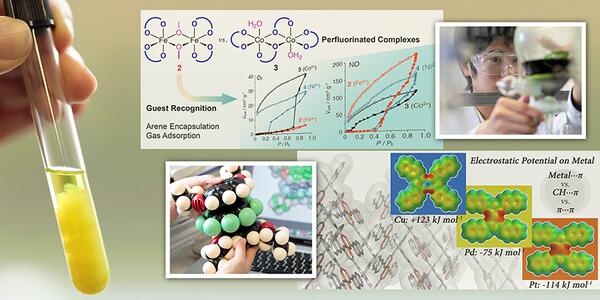

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計 社会

社会

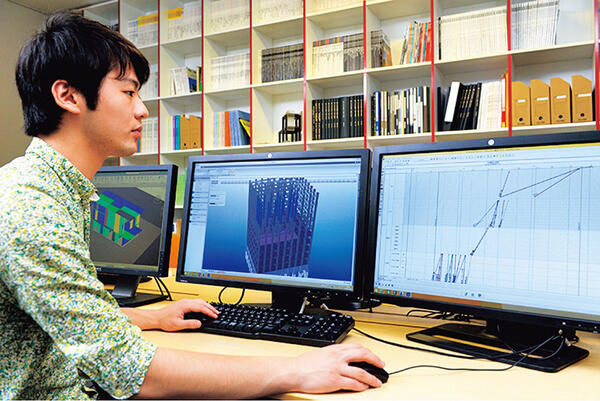

建築・設計

建築・設計

メカニカル

メカニカル

ソフトウェア

ソフトウェア 建築・設計

建築・設計 社会

社会

安全・防災

安全・防災

建築・設計

建築・設計

安全・防災

安全・防災

ハードウェア

ハードウェア

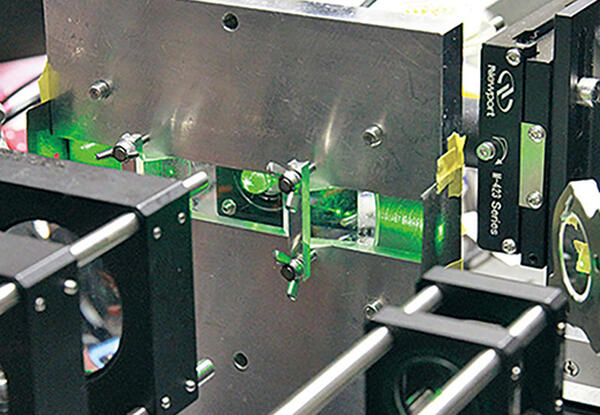

航空宇宙

航空宇宙 エネルギー

エネルギー 基礎

基礎

安全・防災

安全・防災 建築・設計

建築・設計 基礎

基礎

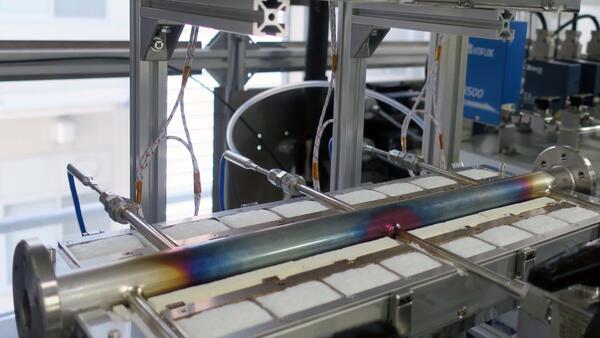

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

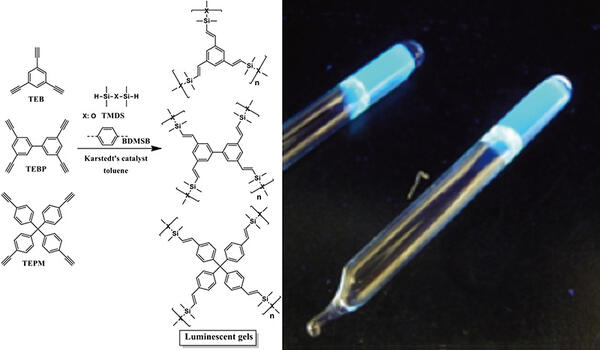

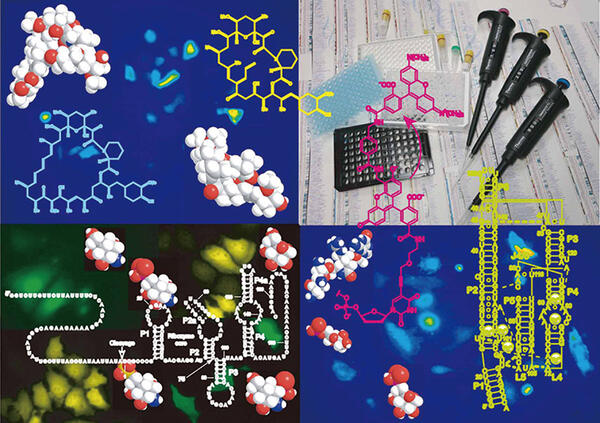

化学

化学

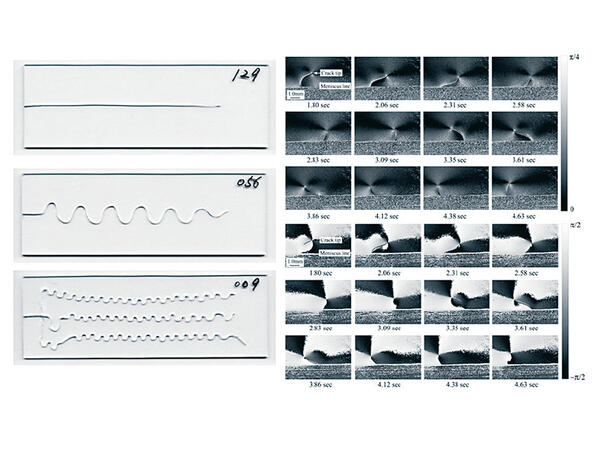

マテリアル

マテリアル

エネルギー

エネルギー

安全・防災

安全・防災

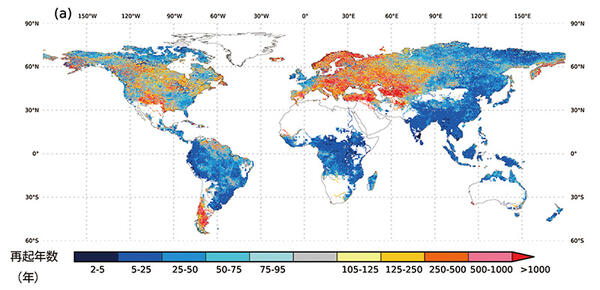

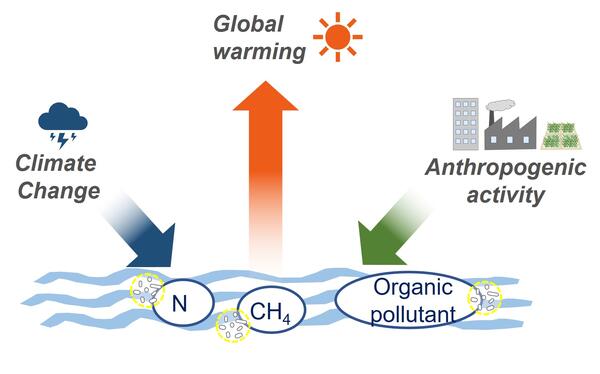

エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

都市・環境

都市・環境

安全・防災

安全・防災

建築・設計

建築・設計

化学

化学

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

安全・防災

安全・防災

建築・設計

建築・設計

エネルギー

エネルギー

化学

化学 マテリアル

マテリアル

メカニカル

メカニカル

都市・環境

都市・環境

都市・環境

都市・環境

建築・設計

建築・設計

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計 社会

社会

建築・設計

建築・設計

都市・環境

都市・環境

エネルギー

エネルギー

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計 社会

社会

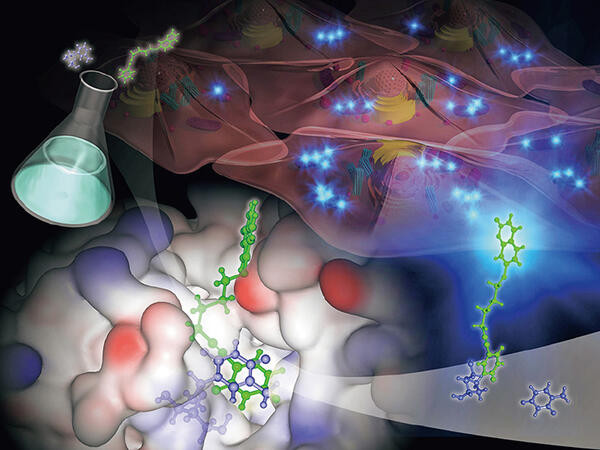

化学

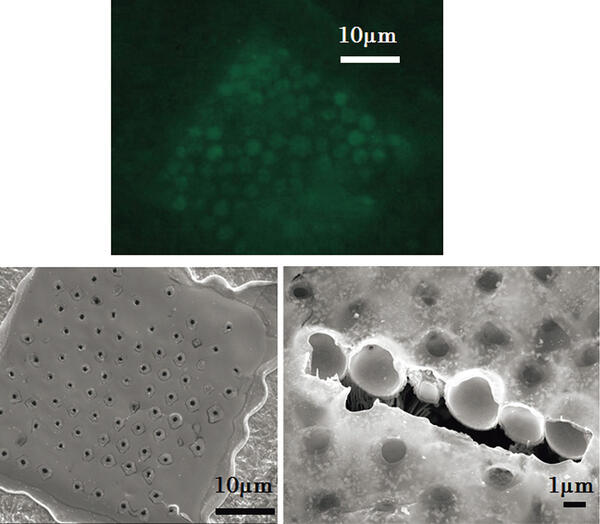

化学 バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル

エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

化学

化学

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

メカニカル

メカニカル エネルギー

エネルギー

エネルギー

エネルギー 都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

メカニカル

メカニカル 航空宇宙

航空宇宙 エネルギー

エネルギー

都市・環境

都市・環境

安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

マテリアル

マテリアル

安全・防災

安全・防災

マテリアル

マテリアル

都市・環境

都市・環境

化学

化学

エコロジー

エコロジー

メカニカル

メカニカル 自動車

自動車 航空宇宙

航空宇宙

メディカル

メディカル

化学

化学

安全・防災

安全・防災

建築・設計

建築・設計

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

ソフトウェア

ソフトウェア コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会

都市・環境

都市・環境

エネルギー

エネルギー

社会

社会 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

化学

化学 マテリアル

マテリアル

建築・設計

建築・設計

都市・環境

都市・環境

建築・設計

建築・設計

化学

化学 マテリアル

マテリアル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計 情報デザイン

情報デザイン

エコロジー

エコロジー 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

都市・環境

都市・環境

安全・防災

安全・防災 社会

社会 教養

教養

自動車

自動車 航空宇宙

航空宇宙 エネルギー

エネルギー

安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

化学

化学 マテリアル

マテリアル バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境

コミュニケーション

コミュニケーション 都市・環境

都市・環境 社会

社会

基礎

基礎

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 17 | 14 | 10 | 10 | 10 |

| 男女比率 | 12:5 | 10:4 | 10:0 | 8:2 | 5:5 |