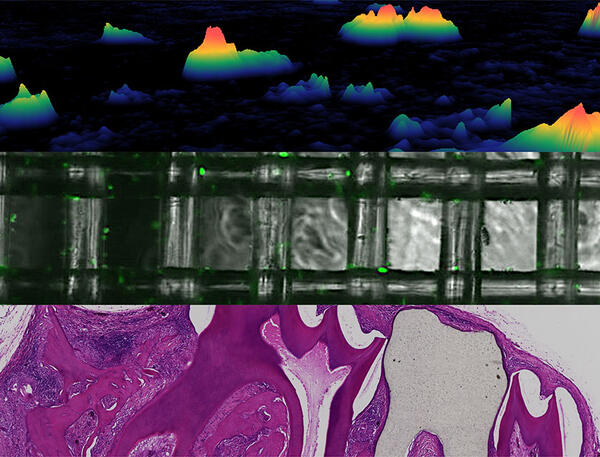

運動生体工学研究室

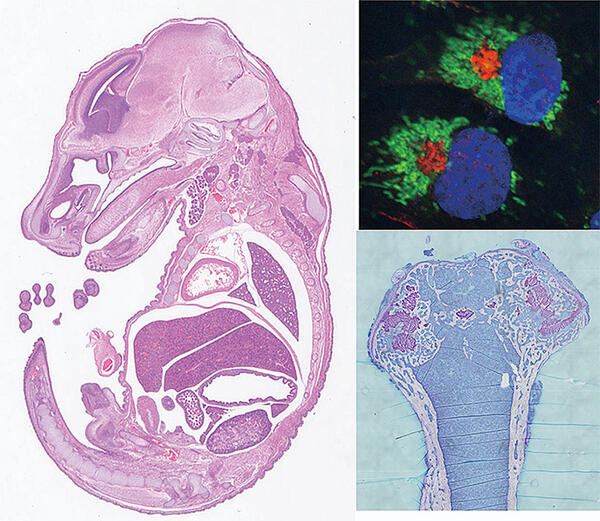

研究イメージ

健康

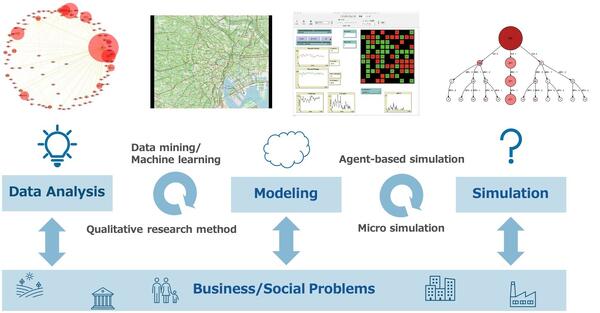

システム理工学専攻では、現代社会の問題を複数分野の科学技術、文化・価値観、社会・環境、技術者倫理などを踏まえて柔軟に設定し、1.必修科目、2.研究指導・専修科目、3.選択科目、4.共通科目の修得により得られた自身の核となる専門知識、領域を越えた背景知識とシステム思考を基本にして、複数領域を横断した問題の発掘力と総合的問題解決力を有する研究者及びエンジニアの育成が目標です。

現代社会の問題は、ひとつの専門分野の枠を越えています。その解決方法は、未来への確かな展望のもと、環境問題、資源問題、あるいは伝統的文化や価値観などとの調和を基本に据えて、さまざまな技術や科学的要素の関連づけにより総合的に形成されています。

システム理工学専攻では、持続可能な社会の実現のために現代社会の問題を複数分野の科学技術、文化・価値観、社会・環境、技術者倫理などを踏まえて柔軟に設定し、①必修科目、②研究指導科目、③選択科目、④共通科目の修得により得られた自身の核となる専門知識、領域を超えた背景知識とシステム思考を基本にして、複数領域を横断した問題の発掘力と総合的問題解決力を有する研究者及びエンジニアの養成を目標としています。

システム理工学専攻では、現代社会の問題を複数分野の科学技術、文化・価値観、社会・環境、技術者倫理などを踏まえて柔軟に設定し、自身の核となる専門知識、領域を超えた背景知識とシステム思考を基本にして、複数領域を横断した問題の発掘力と総合的問題解決力の獲得を目標にしています。修士課程に所定の期間在籍した者が、修士課程における必修科目、研究指導科目、選択科目、共通科目の履修と修士論文作成を通して、上記の目標が達成されたと判定されるときに、芝浦工業大学は修士の学位、修士(システム理工学)を授与します。

その目標達成のための修了要件を具体的に次のように定めています。

次の基準を満たした人に修士(システム理工学)の学位を授与します。修士学位審査基準は、次のように定めています。

教育研究上の目的を達成するために、以下の教育研究を実施します。

分野横断型教育研究を特徴とするシステム理工学専攻は以下のような人物を求めます。

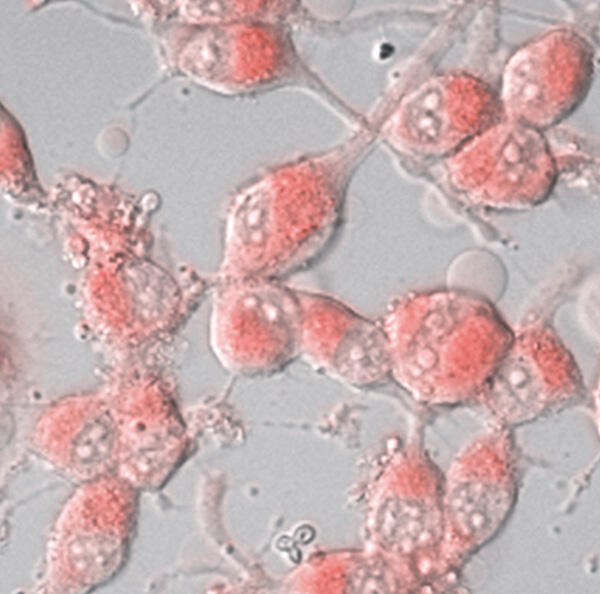

健康

健康

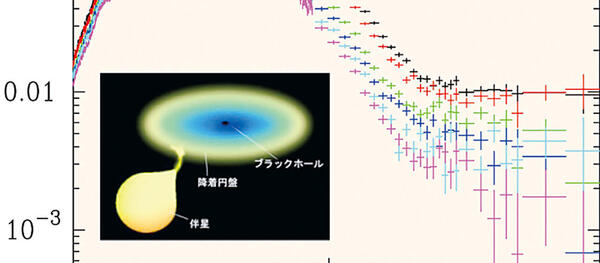

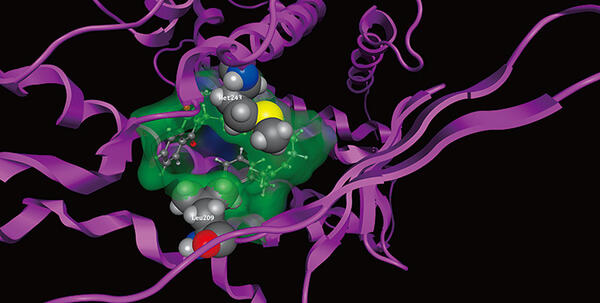

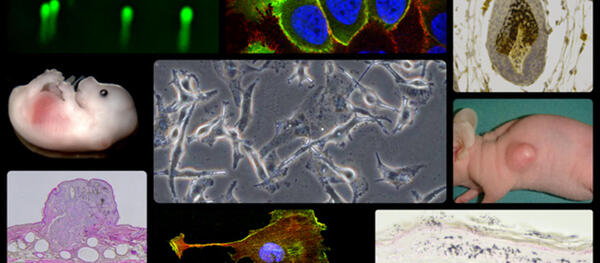

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

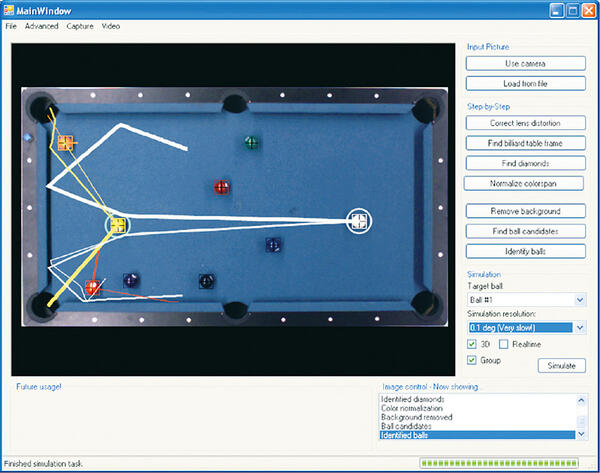

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア マルチ

マルチ

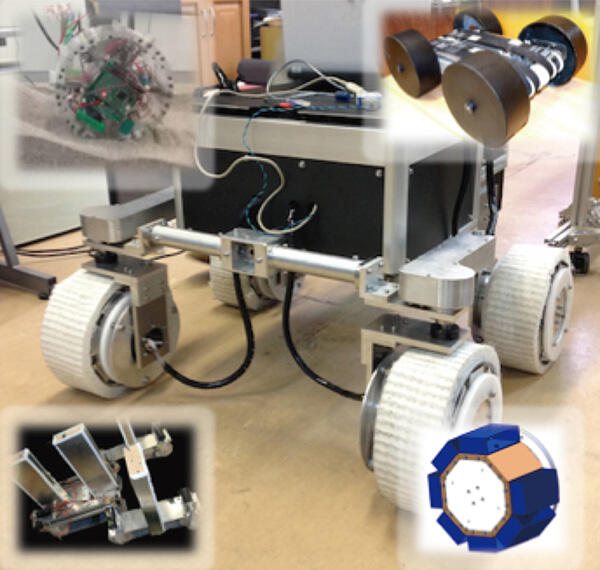

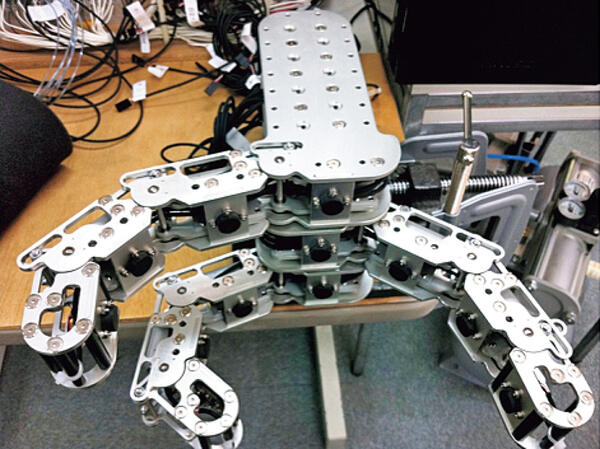

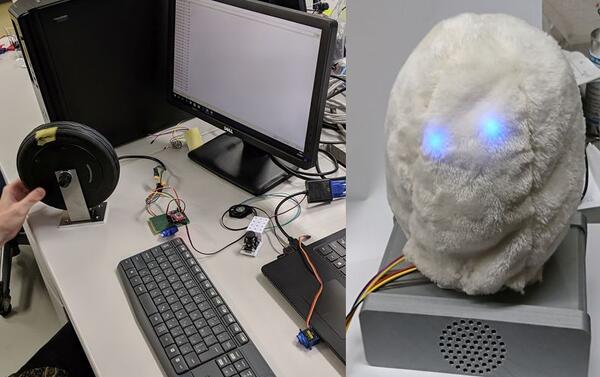

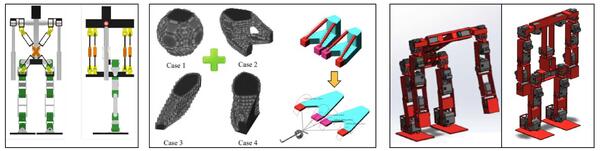

ロボット

ロボット

マルチ

マルチ

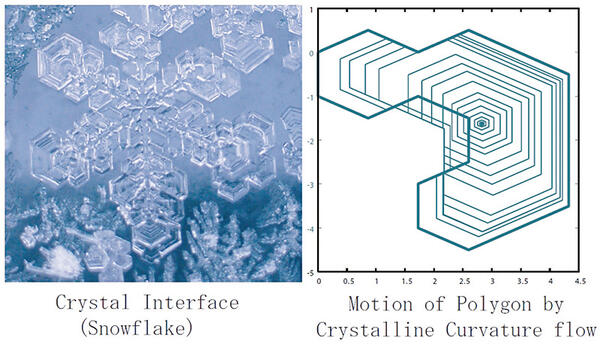

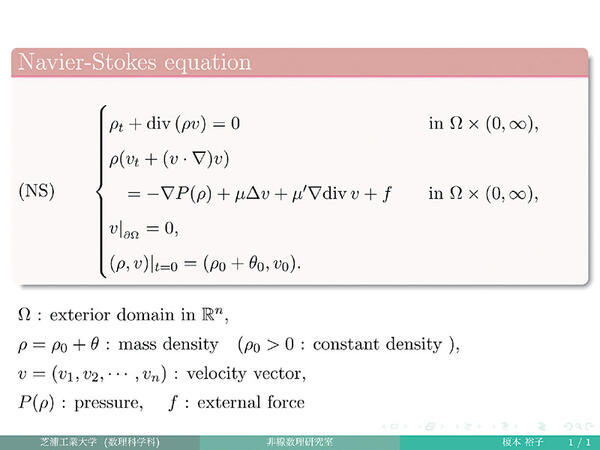

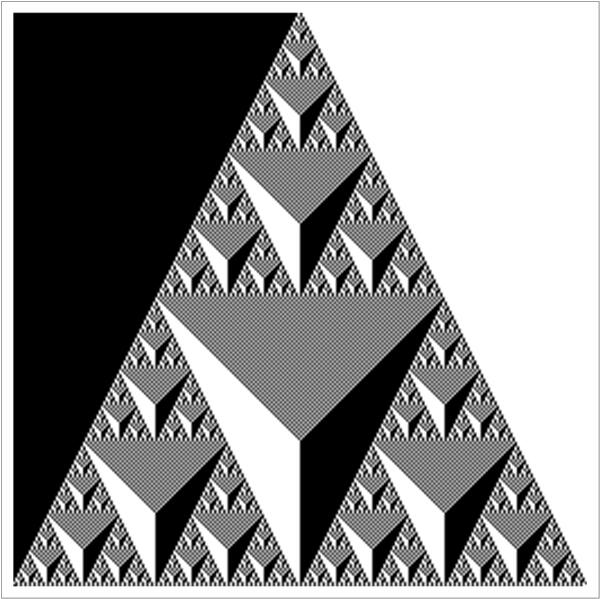

基礎

基礎

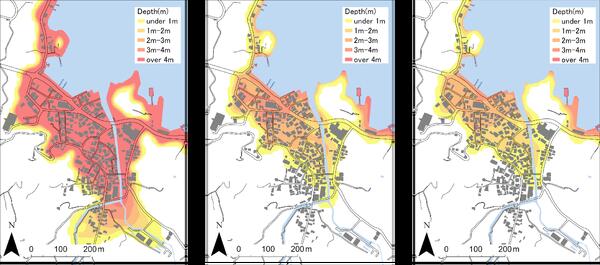

安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境 社会

社会

基礎

基礎

エネルギー

エネルギー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

基礎

基礎

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル マルチ

マルチ

エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

健康

健康

基礎

基礎

マルチ

マルチ

メカニカル

メカニカル

化学

化学 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

基礎

基礎

基礎

基礎 教養

教養

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル 情報デザイン

情報デザイン

教養

教養

社会

社会

基礎

基礎

教養

教養

コミュニケーション

コミュニケーション 健康

健康 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

基礎

基礎

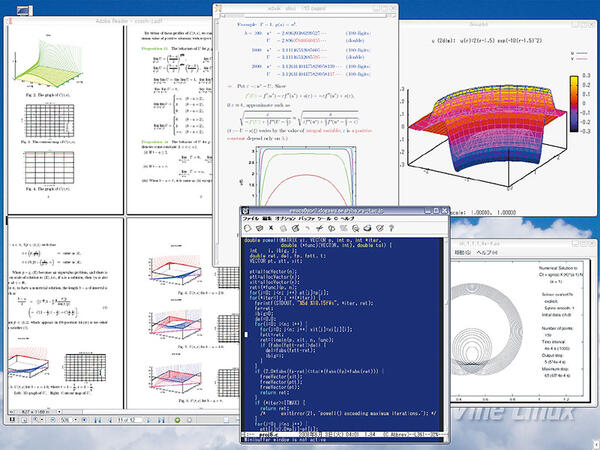

ソフトウェア

ソフトウェア

化学

化学 マテリアル

マテリアル メディカル

メディカル

エコロジー

エコロジー 都市・環境

都市・環境 社会

社会

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル メディカル

メディカル

ロボット

ロボット マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア

メディカル

メディカル ソフトウェア

ソフトウェア

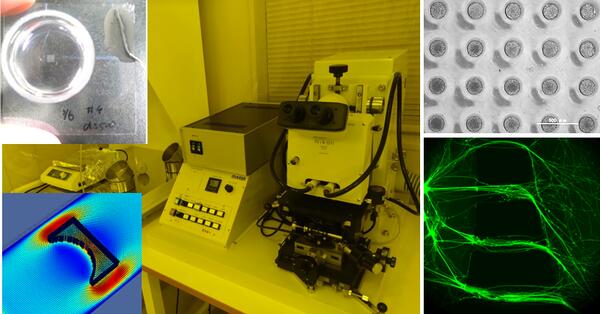

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル 健康

健康

基礎

基礎 教養

教養

メディカル

メディカル

マルチ

マルチ

基礎

基礎

ロボット

ロボット

基礎

基礎

マテリアル

マテリアル メディカル

メディカル 健康

健康

安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境 建築・設計

建築・設計

マルチ

マルチ

ソフトウェア

ソフトウェア 社会

社会

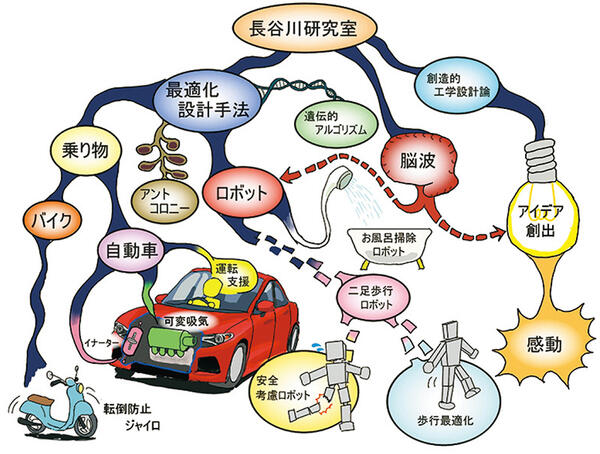

ロボット

ロボット ソフトウェア

ソフトウェア 自動車

自動車

基礎

基礎

化学

化学 メディカル

メディカル 健康

健康

化学

化学 メディカル

メディカル 健康

健康

社会

社会 マルチ

マルチ 基礎

基礎

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル プロダクトデザイン

プロダクトデザイン

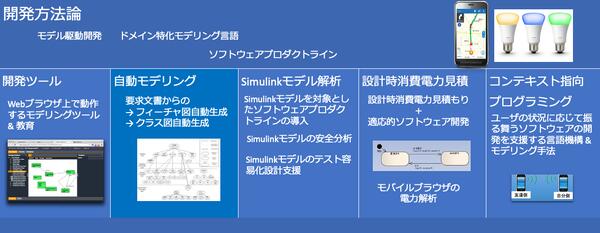

ソフトウェア

ソフトウェア バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル

社会

社会

基礎

基礎

マルチメディア

マルチメディア

社会

社会

コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会 情報デザイン

情報デザイン

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 社会

社会

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー メディカル

メディカル 健康

健康

ソフトウェア

ソフトウェア マルチ

マルチ

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

基礎

基礎

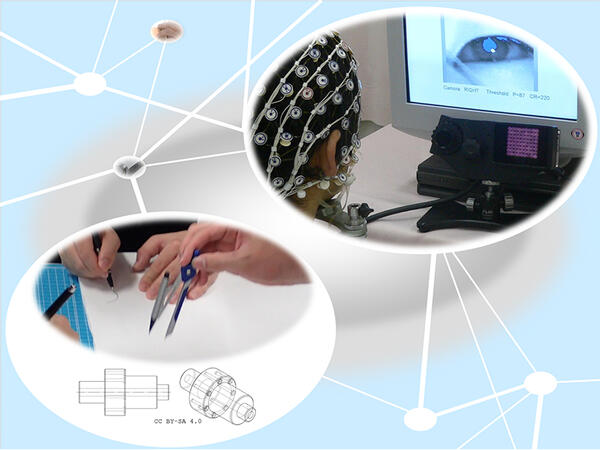

ロボット

ロボット メディカル

メディカル 健康

健康

基礎

基礎 教養

教養

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー

メカニカル

メカニカル

メカニカル

メカニカル メディカル

メディカル 健康

健康

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 144 | 147 | 129 | 168 | 199 |

| 男女比率 | 120:24 | 113:34 | 109:20 | 135:33 | 155:44 |