モータドライブシステム研究室

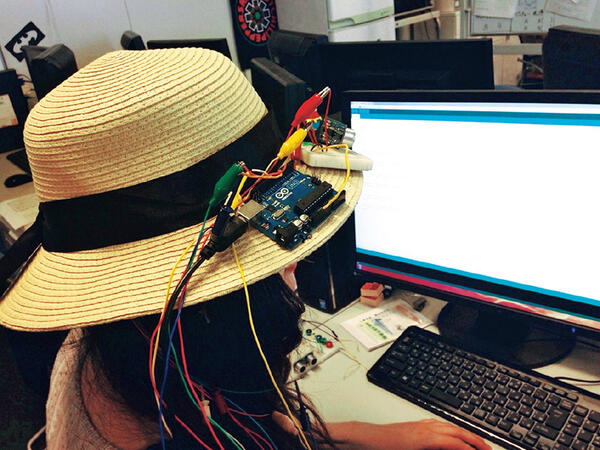

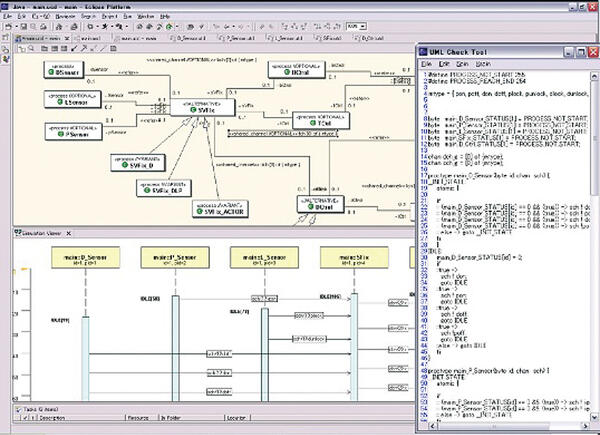

研究イメージ

自動車

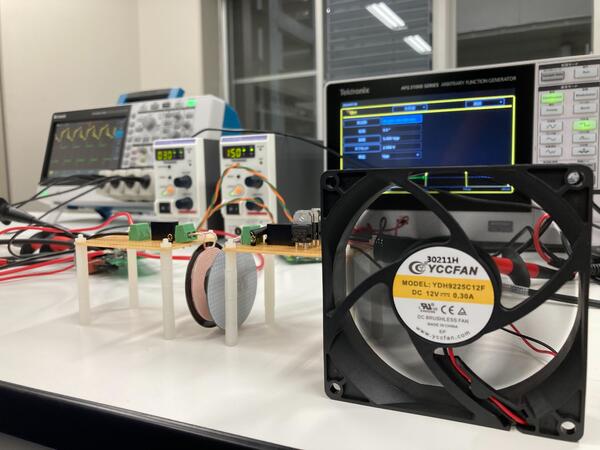

メカニカル

エネルギー

本専攻では、将来の進展が予測される斬新な分野に即応できるように、工学部の電気工学科、情報通信工学科、電子工学科、情報工学科とシステム理工学部 電子情報システム学科、デザイン工学部 デザイン工学科が一体となり専攻を形成しています。主要学科目としては、(1)材料・デバイス(2)回路・制御(3)電力・エネルギー (4)通信(5)情報(6)ロボティクス・メカトロニクスの6つの専門分野から成り、高度専門技術者・研究者の育成を行っています。

今日、エネルギー・環境・宇宙・ナノ物性・デバイス・情報・通信など電気系の技術を抜きにして持続可能かつ高度で豊かな社会システムの構築を行うことは不可能です。本専攻では、産業技術基盤でもあるこれらの電気・電子・情報・通信関連技術に対する社会の要求に応えるため、①高度な専門知識修得と応用力養成、②問題の発見・解決能力の開発・養成、③プレゼンテーション・コミュニケーション能力の養成、④協調性・倫理観の養成、を主な教育目標に定め、優れた専門技術者・研究者を育成することを目指しています。

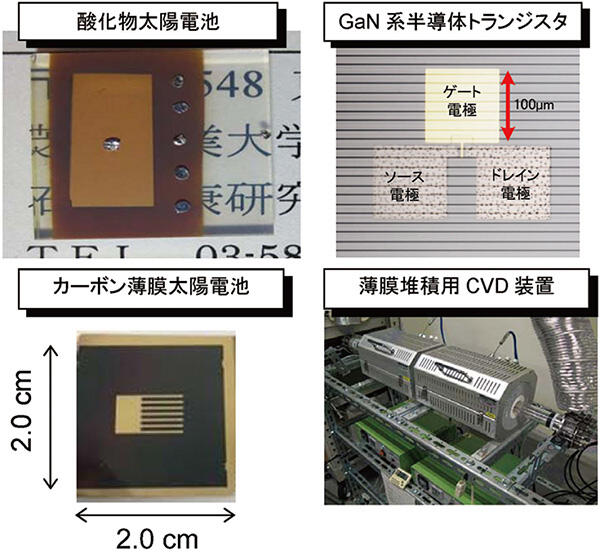

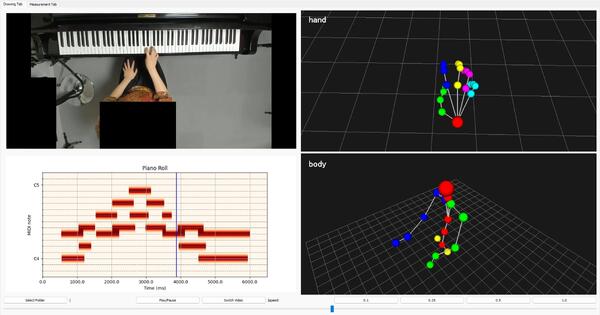

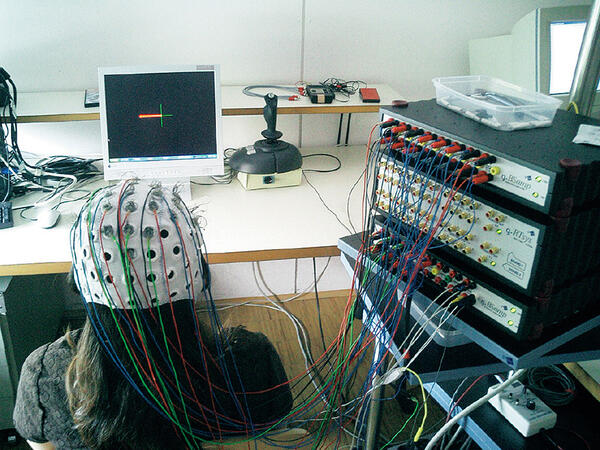

上記の目標達成のために、本専攻は、電気・情報系の学問・技術領域を広くカバーし、そのほとんどの課題・問題に対応できる体制になっています。また、将来の進展が期待される斬新かつオリジナルな研究テーマにも即応できるようにしています。具体的には、本学の電気系学科が一体となって専攻を形成し、学部・学科を超えた大学院教育を実現しています。さらに、教育研究指導を、(1) 材料・デバイス、(2) 回路・制御、(3) 電力・エネルギー、(4) 通信、(5) 情報、(6)情報科学、(7) ロボティクス・メカトロニクス、(8)バイオ・生体、の8つの専門分野に分け、学生の希望に沿える教育研究体制としています。

ますますICT化する社会からのニーズ、グリーンITに象徴される地球環境を考えるグローバルな視点に立った技術者、研究者への要請に応えるべく、本専攻は、身に付けた専門知識・技術を活用し、直面する問題の本質を見抜き、的確な解決策を見出し、具体的な実現を図れるまでの、高い能力を有する人材を育成することを目標とし、以下の項目について修得することを求めます。

次の基準を満たした人に修士(工学)の学位を授与します。

なお、修士論文合格の判定基準は以下の通りです。

「提出された修士論文について、学会において1件以上の発表*を実施した内容が盛り込まれている、若しくは同等の成果**が盛り込まれていること」

*:学会の大会・研究会、国際会議における発表、学会論文誌における論文、レターの掲載等

**:特許等学会以外での成果、若しくは上記学会での発表・掲載に相当する内容

本学の教育目的(建学の精神)である、「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」に基づき、電気電子情報工学専攻は、教育目標として、「総合的問題解決能力を備えた世界に貢献できる技術者育成」を掲げています。この教育目標を達成するための体系的カリキュラムと組織でのPDCAのために、2年間の体系的・組織的なアクティブラーニング改革、学修成果の可視化と学生の学修時間のPDCAサイクルによる保証、教育改革の推進体制の強化、教職学協働による学修の保証、を遂行しています。

電気電子情報工学専攻の求める人物像は、電気・電子・情報・通信・デザイン関連の研究開発や生産に従事する技術者として将来活躍することを希求する人です。また、育成する人材像は、高度な電気・電子・情報・通信システムの構築に従事する技術者です。

本専攻は、上記の目標達成のために、教育研究指導を、(1)材料・デバイス、(2)回路・制御、(3)電力・エネルギー、(4)通信、(5)情報、(6)情報科学、(7)ロボティクス・メカトロニクス、(8)バイオ・生体、に分け、学生の希望に沿える教育研究体制としています。さらに、それぞれの分野の履修モデルを提供しています。このモデルを参照して、研究指導(演習・実験)や、その他の授業科目を履修し、修了に必要な30単位を取得することで、研究の準備・実行が可能となっています。

教育目標に対する学生の学修成果は、次のように評価しています。

①「高度な専門知識修得と応用力養成」については、主に、授業科目のレポートや試験で評価します。②「問題の発見・解決能力の開発・養成」、③「プレゼンテーション・コミュニケーション能力の養成」、④「協調性・倫理観の養成」は、主に、研究指導(演習・実験)を通じて評価します。さらに、それらの総合的な能力を評価するために、内外の学会、会議などでの対外発表も修了要件の一つとしています。

今日、電子情報系の技術を抜きにして、高度な工学システムの構築を行うことは不可能です。電気電子情報工学専攻では、産業基盤としての電気・電子・情報・通信・デザイン・関連技術に対する社会の要求に応え、グローバルな視点と幅広い価値観、高度な教養を身に付け、技術立国としての再生に貢献できる優れた技術者・研究者の育成を目的としています。そこで、電気電子情報工学専攻では、以下に挙げる志を持つ人の入学を歓迎します。

自動車

自動車 メカニカル

メカニカル エネルギー

エネルギー

コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会 情報デザイン

情報デザイン

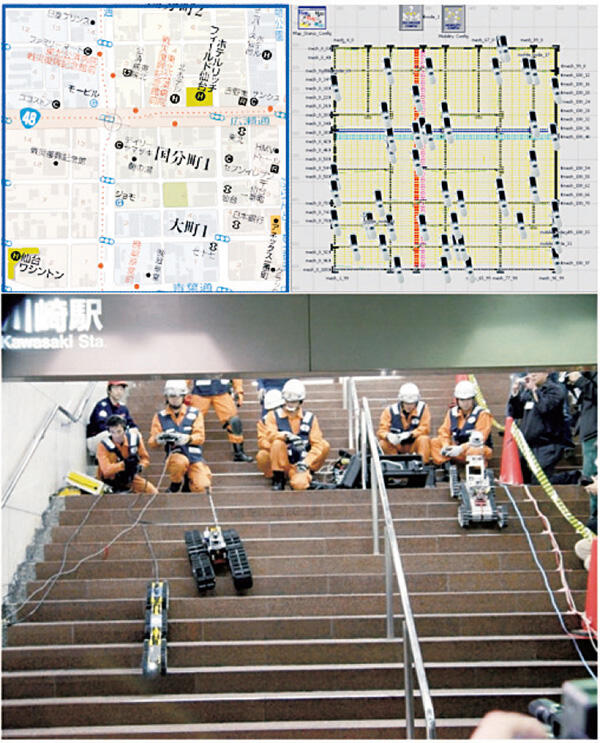

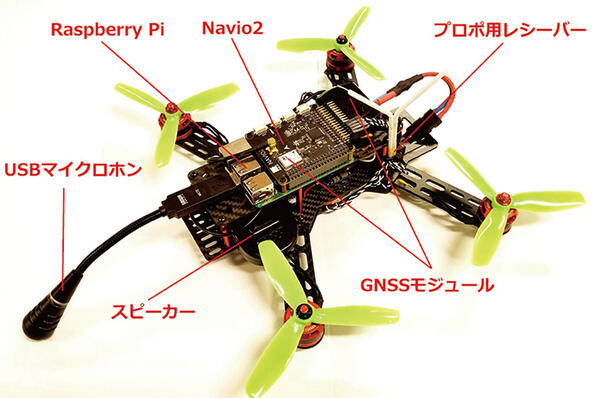

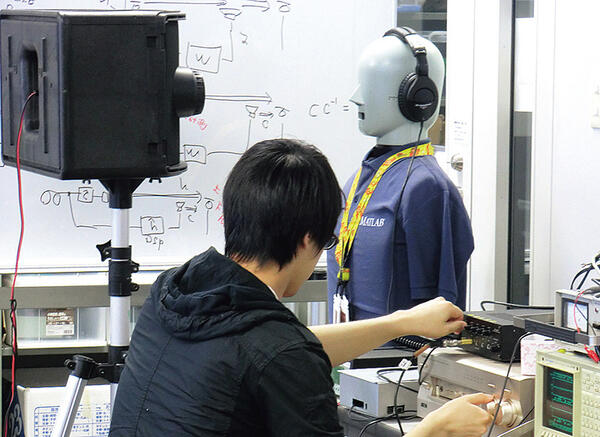

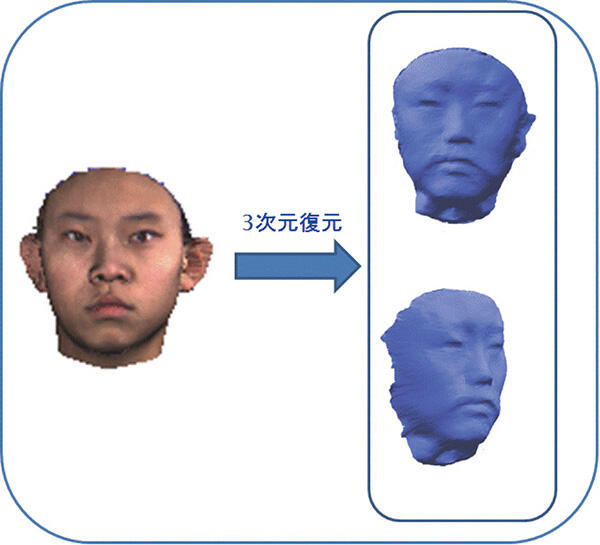

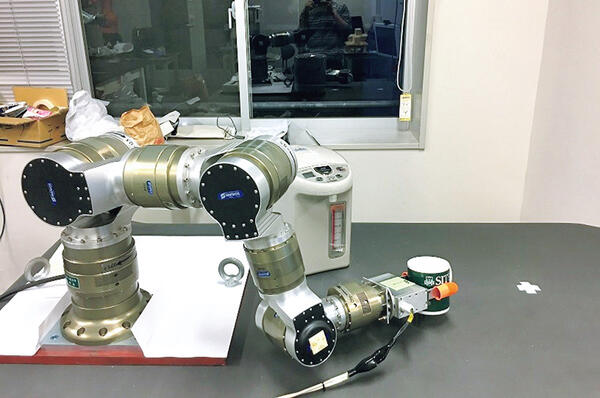

ロボット

ロボット

ロボット

ロボット

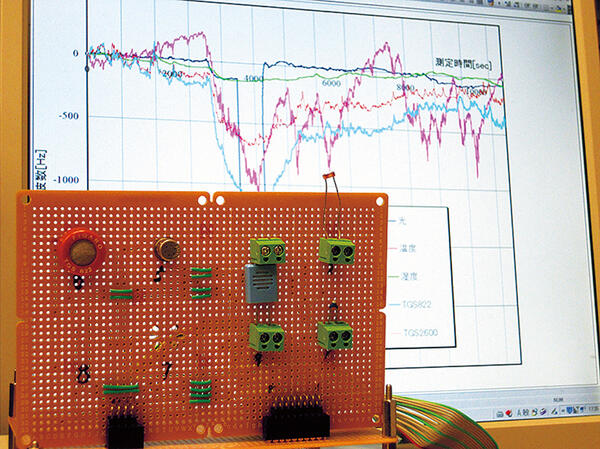

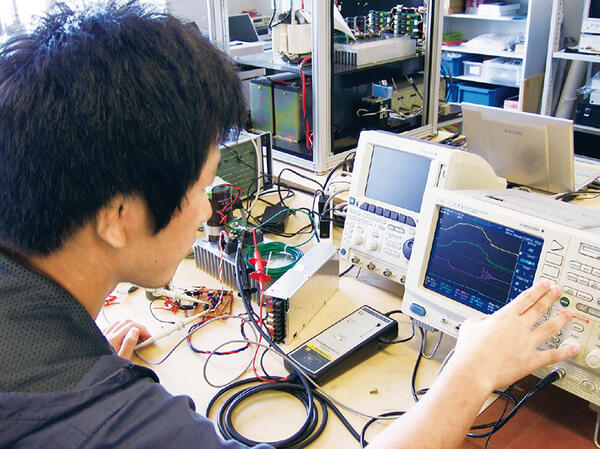

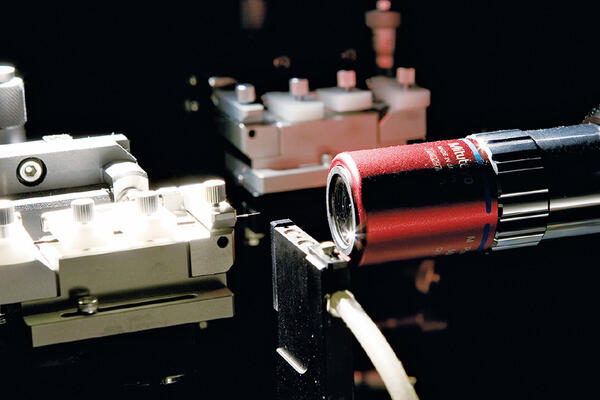

ハードウェア

ハードウェア 安全・防災

安全・防災 都市・環境

都市・環境

マテリアル

マテリアル

健康

健康

マルチメディア

マルチメディア

マルチメディア

マルチメディア 社会

社会 情報デザイン

情報デザイン

社会

社会 情報デザイン

情報デザイン コミュニケーション

コミュニケーション

マルチメディア

マルチメディア 健康

健康 情報デザイン

情報デザイン

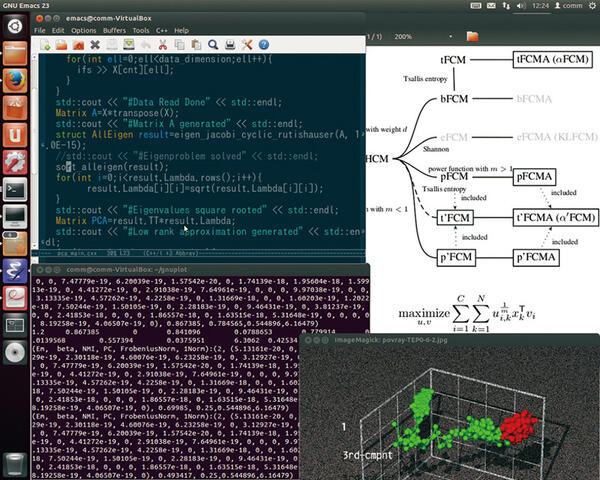

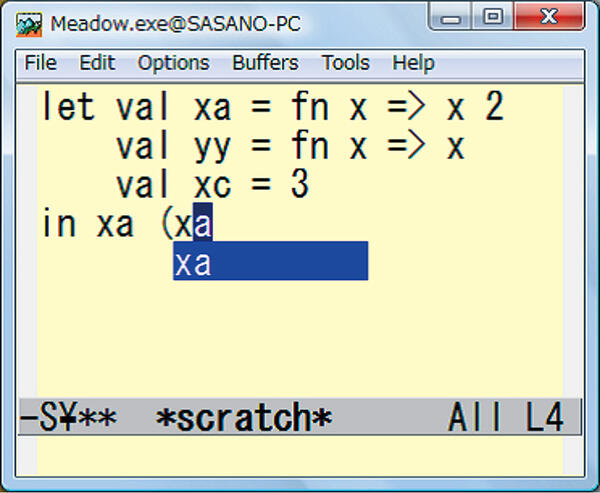

ソフトウェア

ソフトウェア ハードウェア

ハードウェア 基礎

基礎

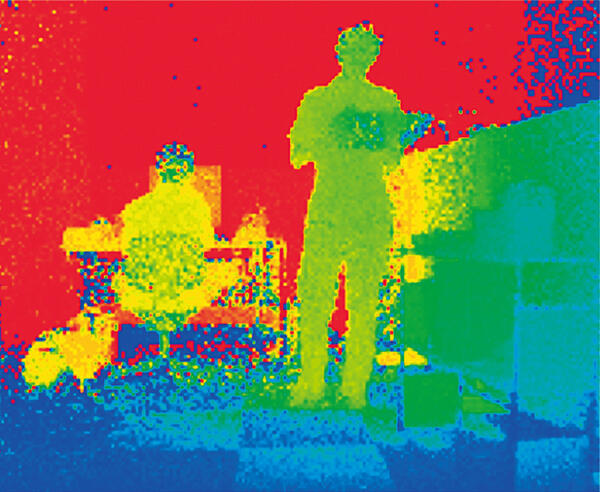

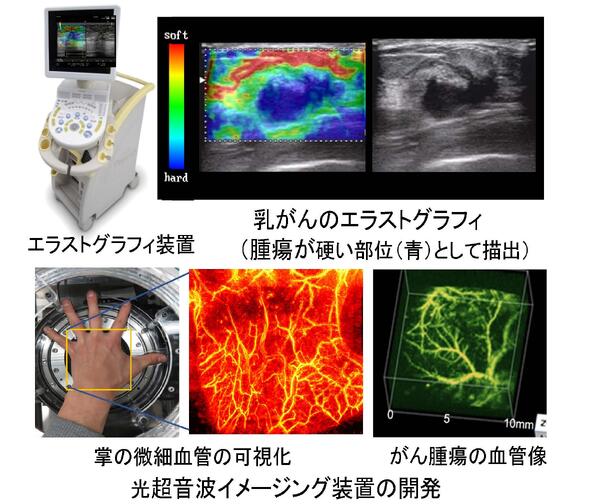

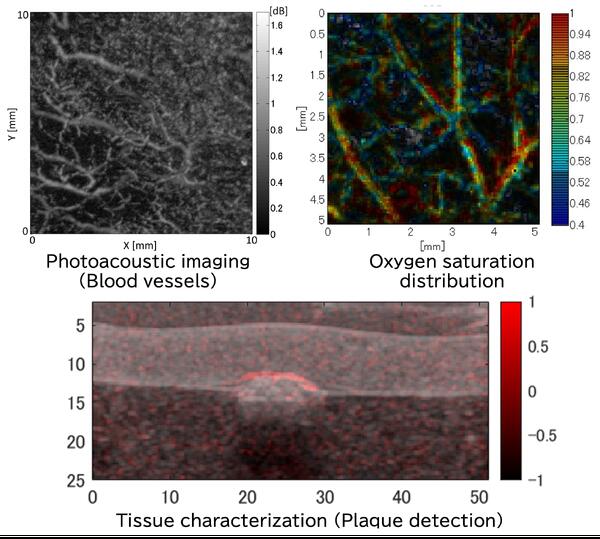

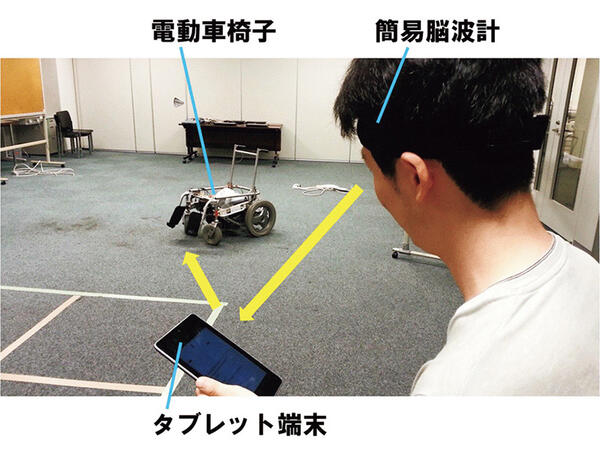

メディカル

メディカル

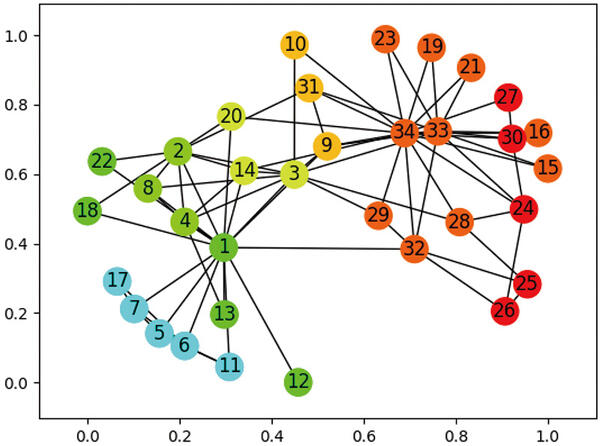

ネットワーク

ネットワーク マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア

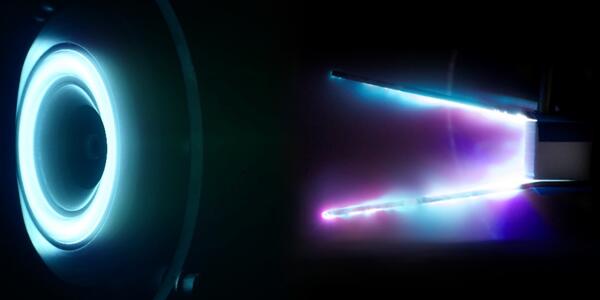

航空宇宙

航空宇宙 エネルギー

エネルギー

基礎

基礎

マルチメディア

マルチメディア コミュニケーション

コミュニケーション 情報デザイン

情報デザイン

マルチ

マルチ ソフトウェア

ソフトウェア 基礎

基礎

ネットワーク

ネットワーク

マルチ

マルチ

ハードウェア

ハードウェア

マルチ

マルチ

ロボット

ロボット マルチメディア

マルチメディア 情報デザイン

情報デザイン

ロボット

ロボット ハードウェア

ハードウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

メディカル

メディカル 健康

健康

社会

社会 プロダクトデザイン

プロダクトデザイン 情報デザイン

情報デザイン

ロボット

ロボット メカニカル

メカニカル マテリアル

マテリアル

ネットワーク

ネットワーク 情報デザイン

情報デザイン コミュニケーション

コミュニケーション

ネットワーク

ネットワーク マルチメディア

マルチメディア

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

ソフトウェア

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア 基礎

基礎

エコロジー

エコロジー

ハードウェア

ハードウェア

メディカル

メディカル 健康

健康 エコロジー

エコロジー

エネルギー

エネルギー マテリアル

マテリアル 基礎

基礎

メディカル

メディカル 健康

健康

マテリアル

マテリアル

基礎

基礎

ロボット

ロボット 自動車

自動車 ネットワーク

ネットワーク

自動車

自動車 エネルギー

エネルギー マルチ

マルチ

健康

健康

ソフトウェア

ソフトウェア

エネルギー

エネルギー

ロボット

ロボット

情報デザイン

情報デザイン

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア

マルチメディア

マルチメディア コミュニケーション

コミュニケーション 情報デザイン

情報デザイン

ネットワーク

ネットワーク 基礎

基礎

基礎

基礎

コミュニケーション

コミュニケーション 情報デザイン

情報デザイン マルチ

マルチ

マルチメディア

マルチメディア ハードウェア

ハードウェア 情報デザイン

情報デザイン

ネットワーク

ネットワーク 自動車

自動車 安全・防災

安全・防災

ソフトウェア

ソフトウェア

マテリアル

マテリアル

ソフトウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ハードウェア

コミュニケーション

コミュニケーション マルチ

マルチ 教養

教養

情報デザイン

情報デザイン

ロボット

ロボット

マルチメディア

マルチメディア ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

ソフトウェア

ソフトウェア マルチ

マルチ 基礎

基礎| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 88 | 175 | 166 | 216 | 206 |

| 男女比率 | 80:8 | 154:21 | 157:9 | 199:17 | 194:12 |