資源循環工学研究室

研究イメージ

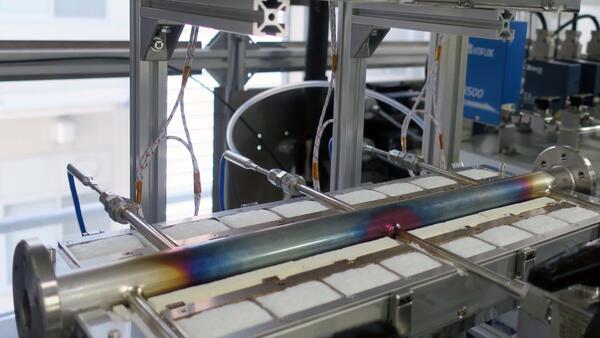

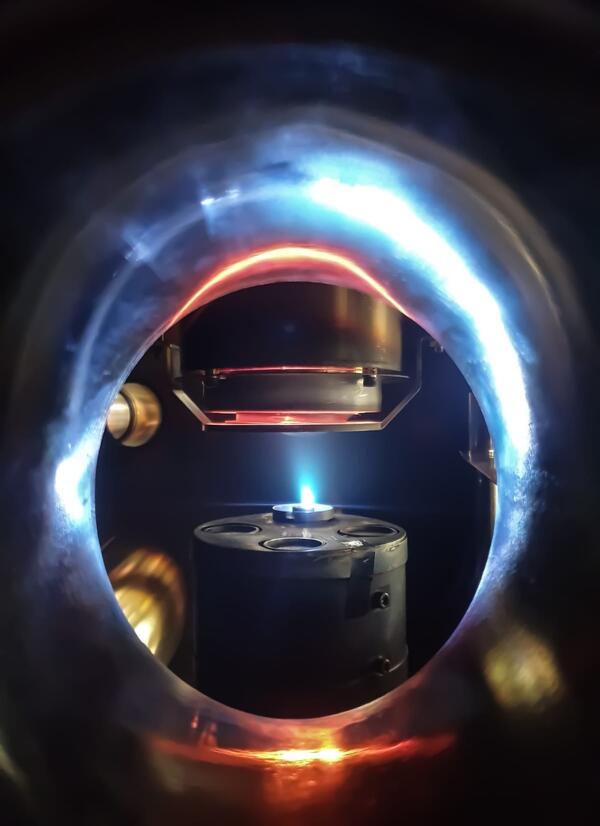

エネルギー

化学

エコロジー

社会や国家経済のグローバル化に伴い、知識を活用し地域社会及びグローバル社会全体のために貢献できる技術者の養成が求められています。国際理工学専攻は、英語を教授・学修媒体とする理工学系の修士課程です。多国籍な環境の中で横断的な教育を提供しています。

本専攻は、本学の人材育成目標である「世界に学び世界に貢献する理工系人材の育成」を大学院教育で具現化するものです。本専攻の使命は、世界から学び、地球規模の持続可能性に貢献する技術者・科学者を育成することです。

教育目標は、指導教員の専門分野における専門的な知識と実践力を持ち、世界中の専門家と英語でコミュニケーションをとり、工学的・社会経済的な問題を解決できる次世代の技術者・科学者を育成することにあります。

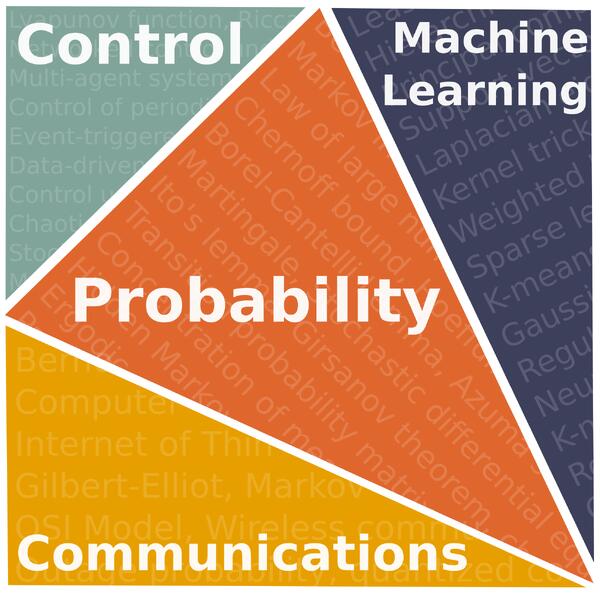

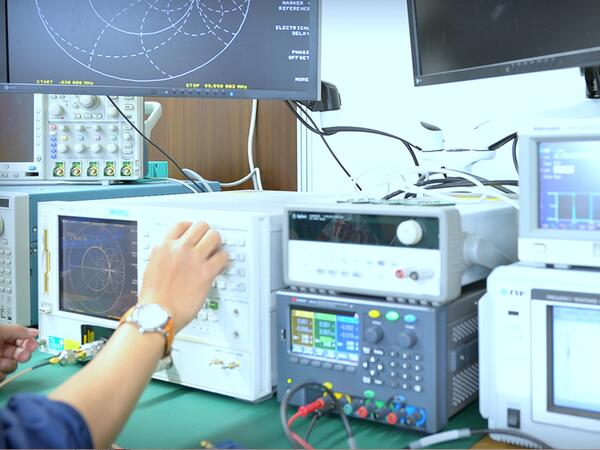

本専攻では上記目標達成のために、電気工学分野、電子情報工学分野、材料工学分野、応用化学分野などの主要な工学分野の専門科目と研究指導科目に加えて、共通科目やビジネス開発専門分野を含む副専攻科目を提供しています。

国際理工学専攻では、国際コミュニケーション能力およびグローバルな視点を持ち、多様性と国際的協働を理解し、主軸となる専門領域およびそれを超えた分野横断的背景知識に基づいた思考を用いた工学的・社会経済的な問題解決力を通じて、地球規模の持続可能性に貢献する技術者・科学者を育成することを目標としています。その目標達成のための修了要件を次のように定めます。

次の基準を満たした人に修士(理工学)の学位を授与します。

修士論文合格の判定基準は、「提出された修士論文について、1件以上の学会発表*を実施した内容が盛り込まれている、または領域横断型研究の成果である、もしくは学会での発表と同等の成果**が盛り込まれていること」とする。

*)学会発表とは、学会の講演会・大会・研究会・シンポジウム、国際会議における発表、学会論文誌における論文、レターの掲載等

**)学会発表と同等の成果とは、特許等学会以外での成果、学会での発表・掲載に相当する内容

国際理工学専攻では、学位授与方針で定めている知識・技術および心構えを身につけるために、以下を提供する。

国際理工学専攻では、国際的に活躍のできるグローバル理工系人材の育成のため、専門講義科目及び高度教養科目を全て英語で行うことを原則とする。また、修士論文等の作成、さらには、それらの発表も全て英語で行うことを基本とする。

グローバルマインド及びクリティカル・シンキング能力を備えた専門技術者・科学者を育成するため、国際理工学専攻に入学までに、以下の条件を満たしていることが望ましい。

エネルギー

エネルギー 化学

化学 エコロジー

エコロジー

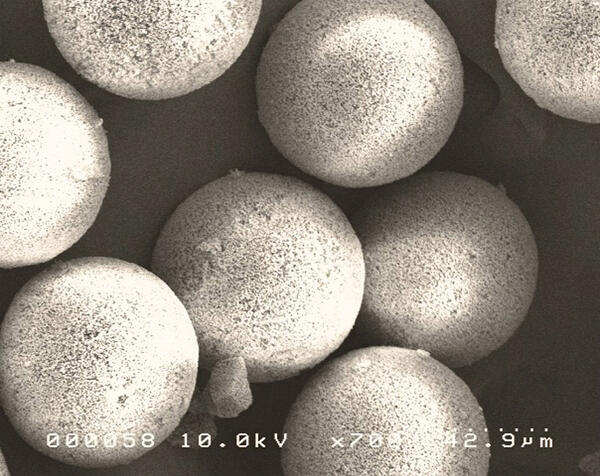

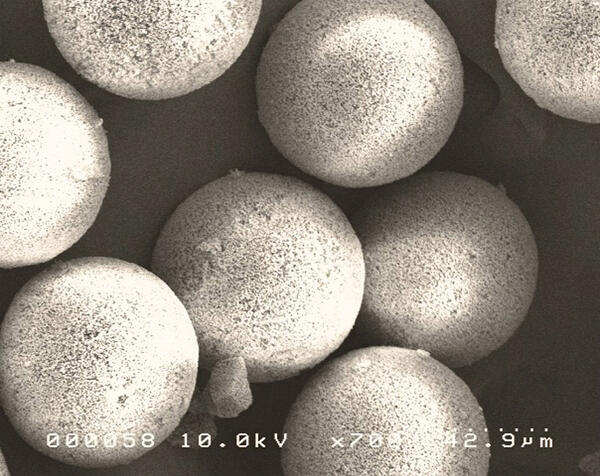

マテリアル

マテリアル

エネルギー

エネルギー

マルチ

マルチ ソフトウェア

ソフトウェア 基礎

基礎

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

化学

化学 マテリアル

マテリアル

ソフトウェア

ソフトウェア メディカル

メディカル 健康

健康

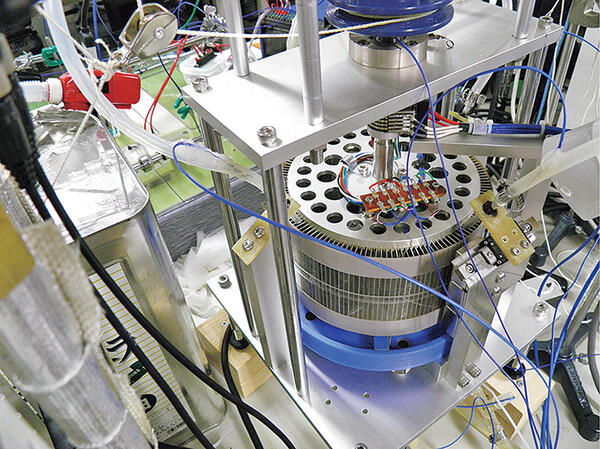

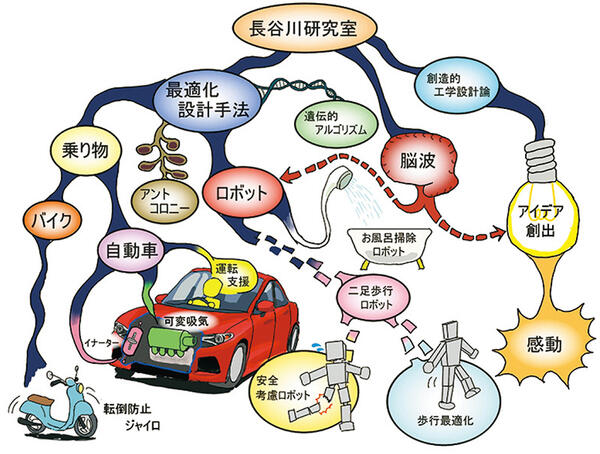

メカニカル

メカニカル エネルギー

エネルギー

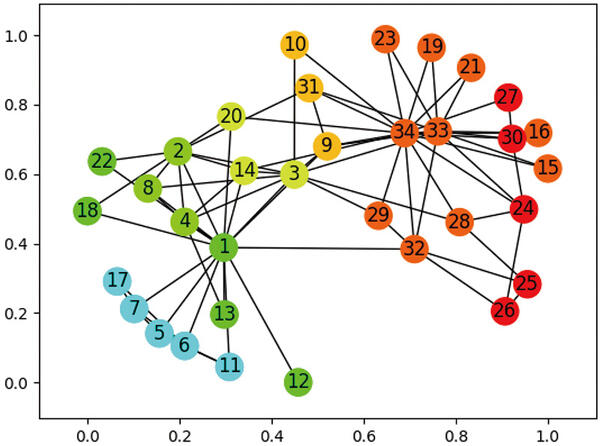

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

ロボット

ロボット プロダクトデザイン

プロダクトデザイン マルチ

マルチ

ハードウェア

ハードウェア 基礎

基礎

エコロジー

エコロジー

マルチ

マルチ

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル

ソフトウェア

ソフトウェア コミュニケーション

コミュニケーション 社会

社会

エネルギー

エネルギー

ネットワーク

ネットワーク ソフトウェア

ソフトウェア 情報デザイン

情報デザイン

エネルギー

エネルギー 化学

化学 マテリアル

マテリアル| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学者 | 7 | 20 | 19 | 21 | 19 |

| 男女比率 | 6:1 | 16:4 | 16:3 | 16:5 | 10:9 |