2025年度事業計画

2025年度 学校法人芝浦工業大学 事業計画

学校法人 芝浦工業大学

理事長 鈴見 健夫

はじめに

建学の精神『社会に学び、社会に貢献する技術者の育成』

教育の理念『世界に学び、世界に貢献するグローバル理工系人材の育成』

~日本・アジアを代表する私立理工系大学の雄をめざす~

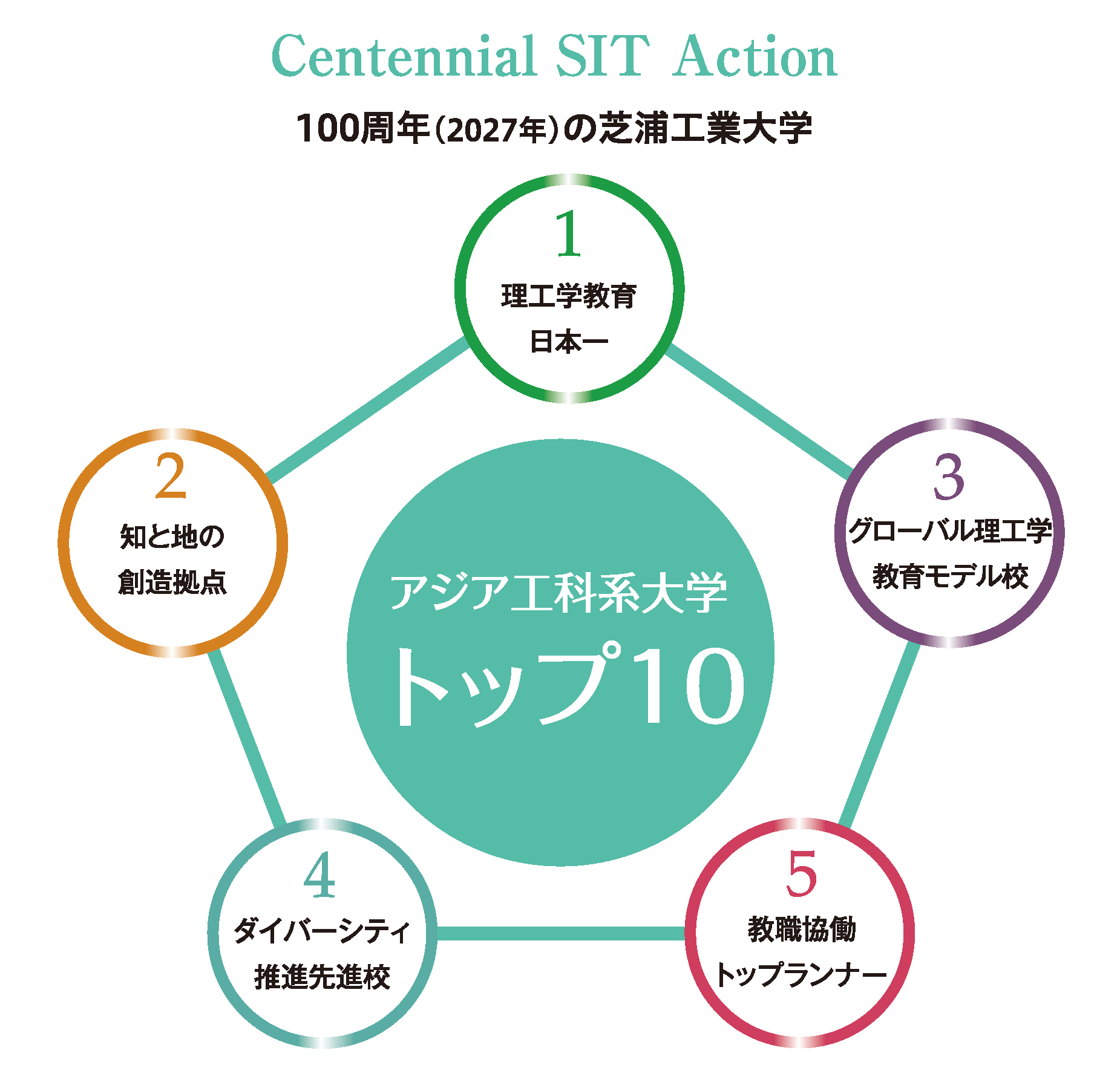

学校法人芝浦工業大学(以下、本法人)は、将来にわたり我が国の持続的発展を担う理工系人材の育成を責務として、設置校を代表する芝浦工業大学を中心に学生・生徒のための学校経営を堅持し、建学の精神に基づく教育研究活動の展開に努めます。具体的には長期ビジョンであるCentennial SIT Actionに基づき、創立100周年を迎える2027年には『我が国の理工系私学としてトップの社会的評価を得る』という本法人の長期目標の実現をめざし、教職員一丸となり、全力で取り組む所存です。

創立100周年を見据えた2025年度の重点施策テーマは、改革路線の継続による組織運営体制の見直し・強化、学校法人の発展を持続可能とする盤石な財政基盤の確立、各学部における改組・定員増等の実現に向けた具体的な実施の継続、教育研究改革及び学生支援、大宮キャンパス整備事業の遂行、更に駅伝プロジェクトに代表される創立100周年記念事業の推進などであり、これらの実現に向け経営資源の戦略的な選択と集中を進めます。

我が国の大学進学率において、近年は性別によるギャップが是正された反面、理学・工学分野における女子の進学率は依然として低水準に留まっています。芝浦工業大学の2024年度4月の学部女子入学者の比率が漸く26.6%まで上昇しましたが、創立100周年に向けての成長戦略の一環として、女子学生比率30%以上を目標に掲げております。2025年度は引き続き女子学生拡充強化に向けた入試広報の更なる強化を図ります。

日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラルの実現」を宣言しています。この地球規模の課題に芝浦工業大学は共同研究や公開講座、中高生への探求授業を実施しその実現に取り組んでまいりましたが、引き続き全学的な取組を実施します。特に大宮キャンパスでは脱炭素先行地域としてグリーンキャンパスの実現に向けた取組を行っており、更にはグリーントランスフォーメーション(GX)にも注目し、学生生徒の環境に対する教育研究のきっかけをつくる取り組みをすすめます。

将来ビジョン検討委員会では、現在の長期ビジョンであるCentennial SIT Actionが創立100周年の2027年までの目標であることから、2028年以降の125周年を目指した新たな長期ビジョンの策定の議論を進め、工業大学としての教育研究内容や学生規模も含めてナンバーワンを目指します。

理事会は、2025年度もこれまでに続き改革路線を継続し、創立100周年に向け新しい価値創造のための経営イノベーションに取り組みます。

創立100周年を見据えた2025年度の重点施策テーマは、改革路線の継続による組織運営体制の見直し・強化、学校法人の発展を持続可能とする盤石な財政基盤の確立、各学部における改組・定員増等の実現に向けた具体的な実施の継続、教育研究改革及び学生支援、大宮キャンパス整備事業の遂行、更に駅伝プロジェクトに代表される創立100周年記念事業の推進などであり、これらの実現に向け経営資源の戦略的な選択と集中を進めます。

我が国の大学進学率において、近年は性別によるギャップが是正された反面、理学・工学分野における女子の進学率は依然として低水準に留まっています。芝浦工業大学の2024年度4月の学部女子入学者の比率が漸く26.6%まで上昇しましたが、創立100周年に向けての成長戦略の一環として、女子学生比率30%以上を目標に掲げております。2025年度は引き続き女子学生拡充強化に向けた入試広報の更なる強化を図ります。

日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラルの実現」を宣言しています。この地球規模の課題に芝浦工業大学は共同研究や公開講座、中高生への探求授業を実施しその実現に取り組んでまいりましたが、引き続き全学的な取組を実施します。特に大宮キャンパスでは脱炭素先行地域としてグリーンキャンパスの実現に向けた取組を行っており、更にはグリーントランスフォーメーション(GX)にも注目し、学生生徒の環境に対する教育研究のきっかけをつくる取り組みをすすめます。

将来ビジョン検討委員会では、現在の長期ビジョンであるCentennial SIT Actionが創立100周年の2027年までの目標であることから、2028年以降の125周年を目指した新たな長期ビジョンの策定の議論を進め、工業大学としての教育研究内容や学生規模も含めてナンバーワンを目指します。

理事会は、2025年度もこれまでに続き改革路線を継続し、創立100周年に向け新しい価値創造のための経営イノベーションに取り組みます。

1. 改革路線の継続

本法人のガバナンス改革は、私立学校法に基づき、理事会が最終的な権限と責任を担う最高意思決定機関であることを明確化し、理事長が本法人の代表となり、その業務を総理することを規定しています。また、設置学校の中心である芝浦工業大学の学長については、リーダーシップの確立を目的に、学長候補者選考委員会が候補者を選考し、理事会で決定する仕組みを導入しています。2025年度より改正私立学校法が施行されますが、それに対応するために寄附行為を改定し、さらなるガバナンス強化を進めます。その一環として、代表業務執行理事を設置し、理事長を補佐し、学校法人の業務を掌理できるよう改定しました。また、理事の選任については、その職責を全うできる候補者を理事選考委員会で選考し、評議員会での意見聴取を経て、同委員会が選任する仕組みに改めました。

2023年に実施したガバナンス改革により、現在、理事長、学長、理事などの役員や各学校執行責任者の任期を3年から4年に変更しました。これにより、より長期的な視野に立ち、施策の方針決定から実施、さらなる改善までを含めた戦略の策定が可能となっています。選出された理事長、理事会、学長の連携のもと、大学改革を迅速かつ適切に展開できる環境が整っており、2025年度も引き続き、教職員と学生が協力してスピーディな改革を実現してまいります。

私立学校法改正は、「執行と監視・監督の役割の明確化・分離」を基本とし、理事・理事会、監事および評議員・評議員会の権限分配を整理し、「建設的な協働と相互けん制」の確立を目的としています。本法人は、2年後に控えた創立100周年に向け、さらなるガバナンス改革を推進してまいります。

さらに本学教職員のエンゲージメント向上につながるよう、人事評価・給与制度の改革、DXによる業務効率化など、働き方改革を一層推進してまいります。

2. 創立100周年記念事業

2027年の100周年まであと2年となります。芝浦工業大学にて実施する創立100周年記念式典に向けた具体的準備を進めてまいります。また「100周年WEBサイト」を通じて100周年に向けた各種事業を卒業生・保護者・学生等、広く社会に発信していきます。創立100周年事業として設置された「有元史郎MEMORIAL CORNER」では在学生と卒業生、地域住民を繋ぐ役目を果たし、芝浦工業大学の過去から現在、そして未来を共有いたします。寄付金等戦略では2021年度より開始した返礼品付き寄付制度は定着化しています。2025年度も本学オリジナル商品の開発や卒業生企業などのご協力を元に魅力的な返礼品商品拡充を展開してまいります。3. 盤石な財政基盤の確立

学校法人が持続的かつ健全性をもって発展するためには盤石な財政基盤の維持・向上を図ることが必要です。近年の物価上昇や将来の少子化を展望すると経営の環境は予断を許さず、本法人では各校舎の施設整備計画や学部・大学院の再編を踏まえた財政面の中長期計画やリスクを精緻化してまいります。そして、2025年度も経常収支差額比率と事業活動収支差額比率(旧帰属収支差額比率)の10%以上の達成と積立率100%を目指した財政運営を行い、戦略事業に対する積極的な支援と将来の投資に備えた内部留保の充実の両立に努めます。4. 教育研究改革

芝浦工業大学は「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」を建学の精神として設立され、これまで社会で活躍できる有為な人材を多く輩出してきました。こうした取り組みは高い評価を受け、大学の信頼性と認知度を高める一因となっています。しかし、現代の社会はグローバル化やデジタル化の影響を強く受けており、産業構造や社会のニーズは急速に変化しています。その中で、日本の大学における教育プログラムは依然として昭和時代から続く学問体系にとどまり、時代に対応した改革が必要とされています。

芝浦工業大学は、こうした変化に適応すべく、教育改革を積極的に進めています。その成果として、文部科学省の「私立大学等改革総合支援事業」において、12年連続で4タイプ採択されるなど、改革が着実に実を結んでいるといえます。今後も大学改革を継続し、教育の質の向上と保証を確立していく方針です。

具体的には、研究業績や教育、大学運営の観点より教員の人事評価制度を2024年度の冬季賞与より導入し、教員のモチベーション向上をはかっています。

工学部では2024年4月から学科制を廃止し、複数の専門分野を融合させた課程制を導入しています。さらに、デザイン工学部ではICTやデータサイエンスを基盤に、UXコース、プロダクトコース、社会情報システムコースへ転換し、社会課題に取り組む人材を育成します。またデザイン工学部では2028年度入学者より学生定員を増員すると同時に1、2年生の就学地を豊洲キャンパスに移し、都心一貫教育の実現に向けた施設整備(2024年度:ラーニングコモンズや多目的室、2025年度:研究室、オープンラボ等、順次整備)する計画が始まりました。また、システム理工学部では情報系を中心に、生命科学、スポーツ工学、医工学、建築・環境系などの分野を拡充し、学生定員の増員を目指しています。

これらの改革により、2024年5月時点で7,794人の学生数を最終的には1万人規模に増加させることを目指しています。さらに、教育におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、新しい教育スタイルを提案し実践することで、学生に最新の技術と知識を提供しています。

また、2014年に文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援(SGU)」に選定されて以来、国際的な教育環境の整備を進めています。その結果、学生の英語力や留学経験者数は大きく伸びており、国際社会で活躍するための基盤を築いています。ただし、技術者として国際的に活躍するためには、英語力や留学経験だけでは不十分であり、幅広い専門知識や柔軟な思考力が求められます。これらの能力は、大学院での研究活動を通じてさらに深められるものです。

大学院では、修士課程で学内外や海外との共同研究を積極的に推進するため、プログラム制を導入する予定です。大学院進学率も増加傾向にあり、60%という目標進学率に向けて、国際社会での活動を意識づけることを通じて、大学院進学を推奨しています。また、長期留学の支援も行っています。卒業研究や大学院での研究を通じて、学生は実践的なスキルを習得し、社会で求められる能力を備えることができます。

現代はVUCA(不確実性、不安定性、複雑性、曖昧性)の時代と言われていますが、芝浦工業大学はこの時代に適応できる人材の育成を進めています。2008年度からは、「シグマ型統合能力人材育成プログラム」を展開し、アカデミアの世界だけでなく産業界でも活躍できる博士人材の育成を推進してきました。今後は、次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)の助成を得て、国際連携や産学官民連携を強化し、学生が多様な職業選択をできるようにするためのキャリア開発にも力を入れていきます。

芝浦工業大学は、これらの取り組みを通じて、社会に貢献するグローバルな技術者や研究者を育成し、産業界や社会の変革に貢献することを目指しています。今後も教育の質を高め、社会の変化に柔軟に対応できる人材を輩出していくために、改革を進めてまいります。

5. グローバル・DE&I推進

芝浦工業大学が私立理工系大学として唯一採択された「スーパーグローバル大学創成支援」(SGU)に対する国からの助成金は2023年度をもって終了しましたが、今後も国際化に関心を持つ学生から選ばれる大学を目指し、引き続き学生が世界に通用するグローバル理工系人材としてのスキルを身につけられるよう、さらなるグローバル化を推進してまいります。その主な柱として、芝浦工業大学最大の特徴であるグローバルPBLを中心とした多文化共修の推進ならびに学生の中長期海外派遣にフォーカスし取り組んでまいります。

一方で、正規留学生の受け入れ拡充にも注力するために、東南アジアの協定大学をターゲットに2024年度から専任職員をタイのSIT ASEANサテライトオフィス(バンコク)へ駐在させ、正規留学生のリクルート強化を進めています。また、スーパーグローバル大学創成支援事業で培った経験を活かし、グローバル化政策にかかわる競争的資金の獲得にもチャレンジします。今後もスーパーグローバル大学創成支援事業採択校として、これまでの成果を広く国内を中心とする高等教育機関に還元するべく取り組んでまいります。

DE&I推進では、多様性、公正性、包摂性(Diversity, Equity & Inclusion: DE&I)の保障を軸とする意識啓発や制度整備を促進することを宣言~1.SDGs宣言、2.多様性の保障、3.公正性の保障、4.包摂性の保障~し、この4つの宣言を全教職員の共通認識としてDE&Iを進めます。

そして従前からの目標である性別構成の多様化に向けて創立100周年である2027年度には女性教員の割合・女子学生の割合を30%以上、職員の管理職に占める女性の割合を50%にする目標を掲げています。女性教員の確保は大学の戦略として学長を中心に取り組んでいますが、他大学でも強化されており、2020年度に20.8%となった以降は19%前後での推移となっています。女性研究者数の底上げにつなげるため女子学生の博士課程進学支援として、校友会援助による奨学金制度を設け、また女子大学生比率の向上については、入試・広報連携推進部による女子高校生向けのイベントを多数取り組む等、今後も獲得強化対策を講じます。女性職員の管理職登用については、ワークライフバランス確保のための支援策に取り組みます。今後も本学における性別構成の多様化の実現を目指した取り組みを推進します。

6. 産学官連携の推進

芝浦工業大学では、建学の精神「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」に基づき、共同研究、受託研究、技術指導、及び技術移転など、社会実装に向けた産業界との連携に積極的に対応しています。企業に対しても技術指導から始め、共同研究へ展開する等、積極的な共同研究の取り組みを進めており、首都圏の大学の中にあって産学共同研究における中小企業比率が比較的高いことが特徴で、「寄り添い型の共同研究」を展開しています。芝浦工業大学の産学官民連携活動は教員の対外連携活動に加え、産学連携コーディネーターの配置によって産業界からのニーズをきめ細かく把握する体制となっています。共同研究講座制度や戦略的産学連携経費の仕組みを通じて、ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレータ(URA)が教員と共同研究先の連携に積極的にコミットし、組織的な共同研究への取り組みと研究の大型化を推進してまいります。また、今年度は研究の成果である知財の権利化を進めるため、専門人材を配置し体制を強化、社会実装、新規事業創出に貢献するための知財の活用を促進します。芝浦工業大学の産学連携・共同研究の強化や大学発ベンチャーなどを通じたオープンイノベーション創出に取り組むベイエリア・オープンイノベーションセンター(BOiCE)ではインキュベーションマネージャーやコーディネーター・URAによる伴走支援に取り組んでおり、東京圏における世界を変える大学スタートアップを育てるプラットフォーム、Greater Tokyo Innovation Ecosystem (GTIE)(主幹3機関:東京大学、東京科学大学、早稲田大学)による2024年度GAPファンド公募では、本学の研究テーマが支援を獲得するに至りました。引き続き2025年度も起業支援人材を拡充するなど、オープンイノベーション創出のための体制強化に取り組んでまいります。併せてBOiCEの施設面についても、利用を希望する共同研究やベンチャーが増加傾向にある産学官民連携ラボや、在学生のアントレプレナーシップ醸成の場でもあるインキュベーションスクエアの効果的な運用を進めるとともに、2026年度初に大宮キャンパスに完成する新校舎内に設置予定のオープンイノベーションセンター開設に向け必要な整備を進めて参ります。

また芝浦工業大学の学生をはじめ、他大学生や附属併設を含めた中高生にも門戸を開く本学のアントレプレナーシップ取り組みである芝浦ビジネスモデルコンペティション(SBMC)が2025年度で10年目を迎えることから、この節目を利用して学生・教職員の一層の意識向上および研究室の技術による起業の呼び水となる新規企画の実施に取り組みます。起業に関心を持つ学生で構成するイノベーション・スチューデント・スタッフ(ISS)との教職学協働も継続しながら、様々な人や企業との交流を通じて、産学共創の発展拡大を目指して参ります。

7. 戦略的広報活動

創立100周年(2027年)に向け、芝浦工業大学の長期ビジョン『Centennial SIT Action』の認知度を更に拡大するために、各施策における活動や成果を広報し、芝浦工業大学のブランドの確固たる定着を進めてまいります。その中でも重要と位置付けているのは、女子学生比率の向上です。女子高校生向けのイベント実施や媒体掲載、高校訪問等を通じて、「女子学生の多い工科系大学」というイメージを醸成し、女子学生比率30%以上という目標達成に向けて取り組んでまいります。

もう一つの重要施策として、地方(一都六県外)出身の学生比率を25%以上とすることを目標として掲げています。地方の高校とのコミュニケーションを通じて、本学の認知度を高め、出願・入学につなげていきます。特に地方から東京に進学することへの経済的課題について、寮や奨学金などの情報をまとめ、安心して進学できる環境があることを積極的にPRしてまいります。

そのほかにも「就職に強い大学」「グローバル理工系人材を輩出する大学」といった芝浦工業大学のイメージをより強固にするため、有名企業400社実就職率ランキングなどメディアが発表するインパクトのある情報を交えて提供します。

また、2026年度システム理工学部の改組に際し、すでに進められている工学部の課程制とあわせて、これからの新しい工学の学び方を提示する先進的な大学であることを伝えていくとともに、SDGs推進活動の発信、研究成果の積極的な発信、駅伝プロジェクトをはじめとする学生活動広報にも注力してまいります。

これらの情報について、ウエブサイトのほか、SNSも駆使し、動画なども交えながら立体的な広報活動を精力的に進めてまいります。

8. DXの推進

芝浦工業大学におけるDXの推進として、「日本の理工学教育を先導する」「教育と教学マネジメントを支える教育環境」「ICTシステムを整備する」を目標とし、CBTや動画を活用したコンテンツを授業で利用可能な環境整備と新しい教育を試行可能なICTシステムを整備します。また、教職員のITリテラシーの向上とDX推進人材の育成のために、生成AIの活用に向けてのFDSD研修やCBTの実施に向けた環境整備などを実施します。学内事務システムでは、Notionを使った事務効率化の一環で依頼・提出資料等の情報を一元化し、教職員の新たな時間創出を目指しており、これを支える既存のデータベースと連携するシステムを開発しています。課程制に対応した分野横断型の学びに対応する新たな教務システムを開発し2025年度中にリリースを予定しています。

教室環境としては、豊洲、大宮PC教室を刷新しCBTにも対応可能な環境を整備します。一般教室においても、老朽化したプロジェクターやAVシステムを順次更新していく予定です。

図書館における取り組みとして、図書館内のすべての書籍に装備されているタトルテープ(磁気)をRFIDに変更し、書籍管理方法を一新します。これにより、芝浦工業大学の資産である蔵書を、より正確かつ効率的に管理できる環境を構築します。同時に、RFID対応の自動図書貸出装置(ABC)を導入することで、書籍貸出にかかる時間を短縮し、利用者にとって快適な図書館サービスを提供します。また、既存の機関リポジトリで管理する文献を拡大し、オープンアクセス加速化事業で導入された新規システムとの連携運用を行います。これにより、芝浦工業大学のすべての研究者に対して、論文をオープンアクセス化するための環境を提供します。

9. 学生募集・女子学生の拡充

創立100周年に向けた成長戦略の一環として、女子学生比率30%以上を目標とし、奨学金制度の整備や女子校との連携協定、女子高校生対象のインターンシップやイベントを実施してきました。その成果として、2024年度には女子入学者比率が26.6%となりました。また同時に全国型大学の復活を目指し地方(一都六県外)出身学生比率25%以上を目標として掲げ、奨学金の創設や各県を代表する新進高校や工業高校などの特別指定校との連携を通じて強化を図っています。引き続き、女子学生比率30%以上および出身学生比率25%以上を達成すべく、様々な施策を展開していきます。このような芝浦工業大学独自の努力を継続しても今後の学生数確保が厳しさを増すのは、我が国の出生率の急速な低下です。2023年の出生数は72.7万人、更に2024年の出生数は70万人を切るとの推測がなされています(2025年1月24日現在の速報値に基づく)。文部科学省「令和6年度学校基本調査」によると、2024年度入試の主対象となる18歳人口は約106万人で、大学(学部)進学者は約59.1%の約62.8万人となっています。少子化が進み、18年後には、18歳人口の8割が大学に進学したとしても現状の進学者数には達しません。このような状況が目前に迫っており、大学間競争は益々激化することが予想できます。入学者確保は芝浦工業大学にとって最大の課題の一つです。年度内入試や国外から幅広い入学者を確保することも重要となります。

以上から、法人広報と一体となって各学部の特色や教育内容が正しくかつ魅力的に伝わる新たな発信法を積極的に取り入れ、高校生およびその保護者、または国外の高校生等へ効果的な広報を展開することで、安定的に4万人以上の志願者が確保できる体制の構築を目指します。

10. キャリア教育

創立100周年を迎えるにあたり、「就職率100%」「有名企業400社への実就職率40%」という高い目標を掲げ、より質の高い就職支援を推進しています。2025年3月現在、有名企業400社への内定率は41.1%(対前年同月比+6.2P)と目標を達成し、更なる向上を目指しています。2025年度においても、更により高い目標を掲げ、質の高い就職支援を一層強化してまいります。芝浦工業大学では、入学時から将来を見据えた支援を行い、各学年に応じたキャリア指導で学生の成長をサポートしています。就職活動支援では、専門スタッフや卒業生の企業役員等が個別進路指導やエントリーシートの添削に加えて、面接練習など実践的な支援を行っています。また芝浦工業大学独自の就職支援システム「CAST」を活用し、求人情報、企業セミナーや卒業生の就職活動報告書などを提供し、ミスマッチのない就職活動を広く支援しています。

さらに単なる就職内定を目的とするのではなく、学生が将来に向けて継続的に取り組みたいことを明確にし、より高い目標を設定して志望企業および官公庁等、幅広く挑戦できるよう支援しています。そのため、各課程・学科の就職担当教員だけでなく、研究室で日々学生を指導する教員とも連携しながら支援を行います。

留学生への就職支援として、国内企業への就職を促進するために、留学生向け企業説明会やセミナーなどを開催し、企業との接点を増やす機会を設けています。また、大学院の留学生に対しては、日本企業の中で開発・設計・研究をチームで推進できる能力を身に付けるプログラムの構築を予定しています。博士後期課程の学生に対しては、「JST次世代研究者挑戦的研究プログラム」の採択を活かし、企業への就職機会の創出にも取り組んでいます。こうした多面的な支援を通じて、国内外で活躍できる人材の育成を目指します。

加えて、学生目線に立った支援・指導を適宜行えるよう、芝浦工業大学校友会、同後援会との連携を強化し、支援体制の充実に努めてまいります。今後も「就職に強い大学」として、学生一人ひとりが自分に最適なキャリアを築けるよう全力で支援してまいります。

11. 学生支援の充実強化

芝浦工業大学は、学生支援を重要な施策の一環として位置づけ、学びの環境を充実させるためにさまざまなサポート体制を整えています。各キャンパスには、「学生課」、「大学院課」、「キャリアサポート課」、「ヘルス&ウェルビーイング・トータルサポート室」を設置し、修学支援や課外活動の支援、就職・進路、健康相談等に関するサポートなど、学生のニーズに応じたサービスを提供しています。2023年3月には、豊洲キャンパスで学ぶ学生のために、西葛西に提携寮を契約し、運用を開始しました。これにより、学生がより便利に、快適に学業に専念できる環境が整備されました。さらに、2024年4月には、大宮キャンパスの雑木林がナラ枯れによって荒れていた部分を整備し、芝生広場として供用を開始しました。この広場は学生の憩いの場として利用され、学びの場だけでなく、学生生活全般における充実感を高めています。

また、2024年3月にオープンした熱海セミナーハウスは、授業や課外活動の場として活用されるだけでなく、友人との交流を深めるための場所としても利用できる施設です。このように、芝浦工業大学は、学生満足度の向上を目指して、各キャンパスの整備や施設の充実を進めています。

学生支援の一環として、教学執行部および学生センターは、年に一回、学生からの要望を聞く機会を設けています。これにより、正課や課外活動に関わらず、全学関連機関と意見交換を行い、組織的な学生支援を実施しています。この取り組みによって、学生の声が反映され、より良い学びの環境が提供されています。

また、学生の就学、海外留学や大学院進学を支援するためのプログラムも提供しています。特に、女子学生や地方学生への財政的支援、TOEICスコアの向上を目指した英語力強化支援も継続的に行い、留学生に対する日本語教育も充実させています。そして課外活動で優秀な成績を収めた学生には、SIT賞や課外活動奨励金、学生プロジェクトの支援など、さまざまな形で評価と支援が行われています。さらに、校友会や後援会との連携を強化し、学生の就職・進路支援や修学支援、課外活動支援をより一層充実させています。このような支援体制を通じて、学生が学業だけでなく、社会での活躍に向けたスキルや経験を積むことができる環境を提供し続けています。

今後も、学生支援を中心に、より充実した大学生活が送れるように、芝浦工業大学は努力を続けていきます。

12. 附属・併設学校の強化、中高大連携と理系女子の育成

大学と併設校による更なる中高大連携は喫緊の課題です。そうした観点から経営戦略室をハブとした法人と両併設校との連携は重要性を増しています。附属、柏両校の校長と密接に連絡を取り、各種共通課題の解決や新規プロジェクト等の策定を図りながら、さまざまな事業を推進していきます。

急激な社会情勢の変化の中、首都圏の数多の私立中高の中で、創立の理念などの基軸は堅持しつつ変化に対応できる学校作り、校務運営が求められています。附属校は都心に、柏校は郊外に立地し、それぞれの特徴を生かしながら学校の独自性をより鮮明に打ち出していく必要があります。併設校同士の連携を深め、新しい学力観を基軸にした授業研究と授業実践を推進し、併せてキャリア教育の充実を図ってまいります。

(附属中学高等学校)

附属中学高等学校では、これまで一貫して芝浦工業大学の附属校である強みを活かし、「理工系人材の育成」を教育の根幹に据えてきました。そして、「わくわくする学校」「オンリーワンの魅力ある学校」の実現を目指しています。

2025年度も、全教科においてICT教育を基盤とし、理工学の楽しさを教えることを念頭に授業を展開します。2024年に全教室のプロジェクターをワイドモデルに刷新し、充実した教育環境を整備したことを活かし、さらなる興味を引き出すための授業の改良や研究を継続していきます。探究型授業では、「理工系の知識で社会課題を解決する」ことを目標に授業を展開し、2025年度は、中学校(SHIBAURA探究)から高等学校(工学探究)まで一貫した学習内容と指導体制の確立を目指します。

グローバル教育においては、海外からの短期留学生の受け入れを増やし、学校にいながら異文化体験ができる機会を提供し、充実させていきます。また、海外への短期留学については、高校1・2年生においては学校が斡旋するプログラムの参加者を増やし、高校3年生では、芝浦工業大学進学を目指す生徒を対象に短期留学の機会を増やすことで、さらなる充実を図っていきます。

2017年度に高等学校を共学化し、附属高校からも女子生徒が芝浦工業大学に進学するようになりました。さらに、2021年度の中学校共学化により、今後は女子生徒の進学増が見込まれます。その実現に向け、大学との連携を強化し、進学者の増加を図るとともに、女子生徒の入学者を増やすことも重要です。そのため、学校説明会の運営方法を見直し、より多くの女子生徒が入学できるよう取り組みます。

(柏中学高等学校)

柏中学高等学校は創立50周年を迎える2030年を目指し、創立の理念である「創造性の開発と個性の発揮」をハード面で具現化する新校舎建設構想や基本計画について柏中高建設計画委員会にて検討を進めており、プロジェクト全体の具体的なスケジュールが固まりつつあります。2024年度は本プロジェクトの先行事業ともいえる形で、老朽化が目立つ本部棟エントランス部分のLED化や壁面などの塗り替え工事を進めたほか、傷みが目立つ第一グラウンドの人工芝張り替え工事を実施するなど、在校生のための教育環境を改善するための施策も行っています。

教育面では2024年度から5年間の予定で文部科学省スーパーサイエンスハイスクール(SSH)第Ⅲ期に指定されました。それに伴いカリキュラムを刷新し、全校を挙げての課題研究の実施と、生徒の知的好奇心を育むために「探究科」を設置しました。また、外部教育機関の支援も得て放課後学習支援を制度化することで生徒の基礎学力の定着にも注力しながら、芝浦工業大学を中心にしながら千葉大学、金沢工業大学、叡啓大学、三条市立大学などとの中高大連携にも取り組んでいます。

2025年度は、新カリキュラム定着に向けた課題の洗い出しをしながら、中高大連携活動を更に推進し、芝浦工業大学の海外協定校との相互交流やPBL等を推進していきます。また、千葉大学などとの連携をさらに推進し、探究学習に絡めた教育イベントを開催するなど教育力向上と魅力ある学校風土の醸成に努めます。特に、芝浦工業大学をはじめとする理系学部に進学したOGを招いた「リケジョ講演会」などを開催することで、理系女子の育成と中学や高校入試で理系を目指す優秀な女子受験生の獲得にも力を入れていきます。

13. キャンパスや諸設備の整備

2022年度から始まった大宮キャンパスの再整備計画の一環として、O-CAMP2027計画の下、2024年3月よりシステム理工学部の定員増を伴う課程制導入のための新たな校舎建設が進められています。2022年度に環境省により「脱炭素先行地域」に選定され、さいたま市、埼玉大学、東京電力パワーグリッド株式会社と共に2030年度に向けて「先進的かつサステナブルなグリーン成長モデル」の創出の一翼を担う学校法人として、脱炭素、ZEBといった環境に配慮した施設が2026年3月に完成します。柏中学高等学校の再整備計画においては、創立50周年事業として2030年までに新校舎の建設と既存棟の改修を予定しています。

14. リスクマネジメント体制の強化

2024年1月1日発災の能登半島地震をはじめ、各地で頻発する災害に際し、芝浦工業大学キャンパス所在の首都圏での大震災に対して一層の対策が必要と考えています。2024年度末には防災専門のコンサルティングの協力のもと、教職員の意識調査、理事長、学長によるトップインタビュー、災害対策本部員を中心とした研修を行いました。2025年度も引き続き適切な対応の準備を進める予定です。また豊洲キャンパスでは、本部棟工事期間以降、休止をしていた江東区との「帰宅困難者受け入れのための協力協定」の内容を施設状況に応じて見直して再締結しました。芝浦工業大学学生教職員の避難場所とは別に、外部者エリアとして「体育館」を選定し、プライバシーを守る株式会社坂茂建築設計発案の「パーテションシステム」を導入する予定です。また備蓄品については学生教職員分のほか、外部者向けについても東京都の補助金を得て購入保管することとしています。

15. 地域貢献・社会貢献

芝浦工業大学は社会貢献・地域貢献として教育・研究成果を広く社会・地域に還元するため、「開かれた大学づくり」の取り組みとして、学びの場を提供しています。地域と共にある大学として、これまで進めてきた地域や自治体と連携した教育・研究・社会貢献を一層進め、地域社会、また産学官連携の中核的存在となるよう取り組んでいきます。

高校生の化学への探究心の醸成及びリーダーシップの育成を目的として、大阪公立大学から引き継いだ高校化学グランドコンテストが、2025年度に通算20回目を迎えます。メモリアル大会にふさわしい内容を企画し、昨年の応募チーム数(国内99件、海外3件)を超えるエントリーとなるように努めます。

大学における公開講座は、大学の第3の機能である「社会貢献」の役割を担っています。大学が持てる専門知識を広く社会・地域に還元することは大学の使命であると捉え、「芝浦工業大学らしさ」を前面に打ち出した公開講座を積極的に開講していきます。一般向けのオープンカレッジや小中学生等を対象としたSTEAM 教育プログラムの拡充や、リカレント教育プログラム・履修証明プログラムといった、企業に勤務する社会人を対象としたプログラムの拡大にも取り組みます。 地域との交流としては、開催3年目となる小学生絵画コンクールへの作品応募を授業に組み込む小学校を増やすなどの連携を進めています。また、豊洲キャンパスではフラワーガーデン、シバウラキッズパーク、レストラン・カフェ、有元史郎MEMORIALCORNER、ストリートピアノなどが地域との交流の場となり、大宮キャンパスでも「だんだん広場」の活用をはじめキャンパス整備を実施し、地域に開かれたキャンパスを目指しています。更に熱海セミナーハウスでは昨年度に続き熱海市や社会福祉協議会などと連携した講座の開催などを通じて、熱海市や市民の皆さんとの交流に取り組みます。

以上