【学生インタビュー】現場で学ぶ「地方創生×デザイン」――愛知・蒲郡での実践型プロジェクト

- 学び

- 連携・貢献

- 在学生

- 教育

- 研究

デザイン工学部・動態デザイン研究室(担当:蘆澤雄亮教授)は、愛知県蒲郡市にある温泉旅館「平野屋」と共同研究プロジェクトとして、「平野屋をそして地域を盛り上げるプロジェクト」を実施しています。

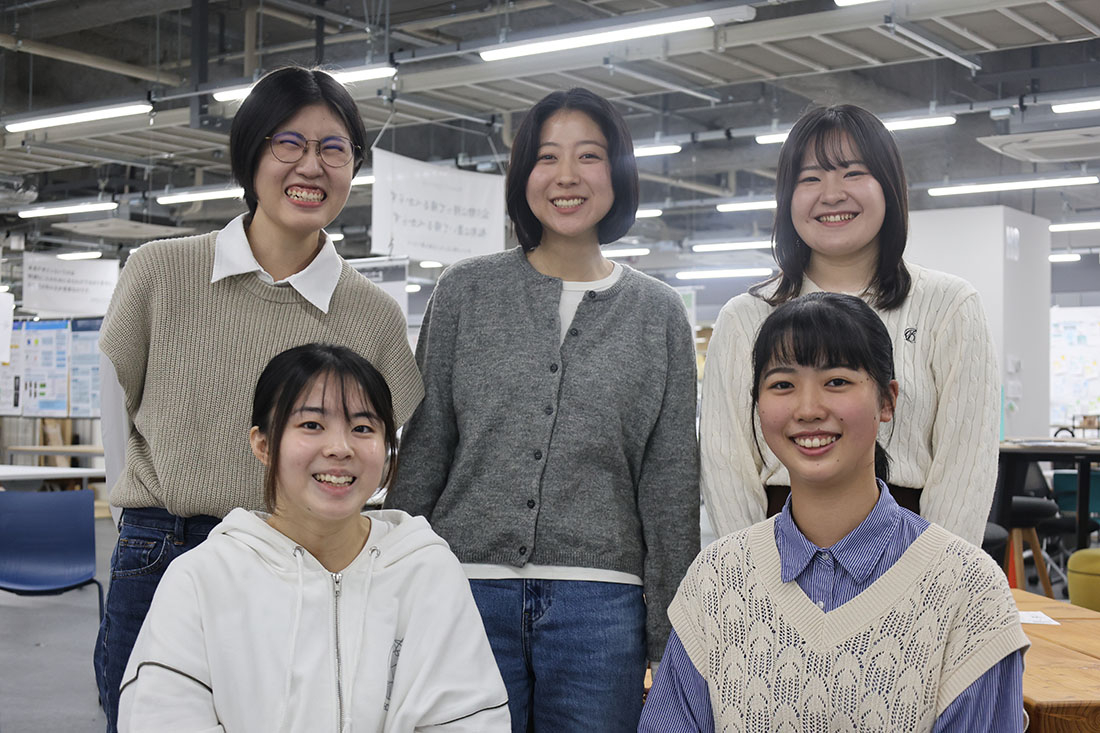

現在主に活動しているのは、大学院理工学研究科1年の下地はるかさん、西村夢加さん、箸方向日葵さんとデザイン工学部デザイン工学科4年の鹿毛瑞希さん、武正紬希さんの5人。平野屋の関係者へヒアリングを行いながら、旅館のコンセプトである「サバティカル」を具現化するためのコンテンツ開発や空間デザイン提案に日々取り組んでいます。

本プロジェクトのきっかけは、2024年4月、蒲郡市・株式会社イノベーションパートナーズ・芝浦工業大学の産学官連携による1年間の地域創生プロジェクトです。初期メンバーである下地さん、西村さん、箸方さんと今年3月に卒業した染谷萌菜さんは、卒業研究の一環として、このプロジェクトに参加。4人は約1年間蒲郡市内にある旅館「銀波荘」の空いている客室に住み込みで滞在しながら、地域の方との関係構築やヒアリングを行い、課題を解決するコンテンツ作成に尽力しました。

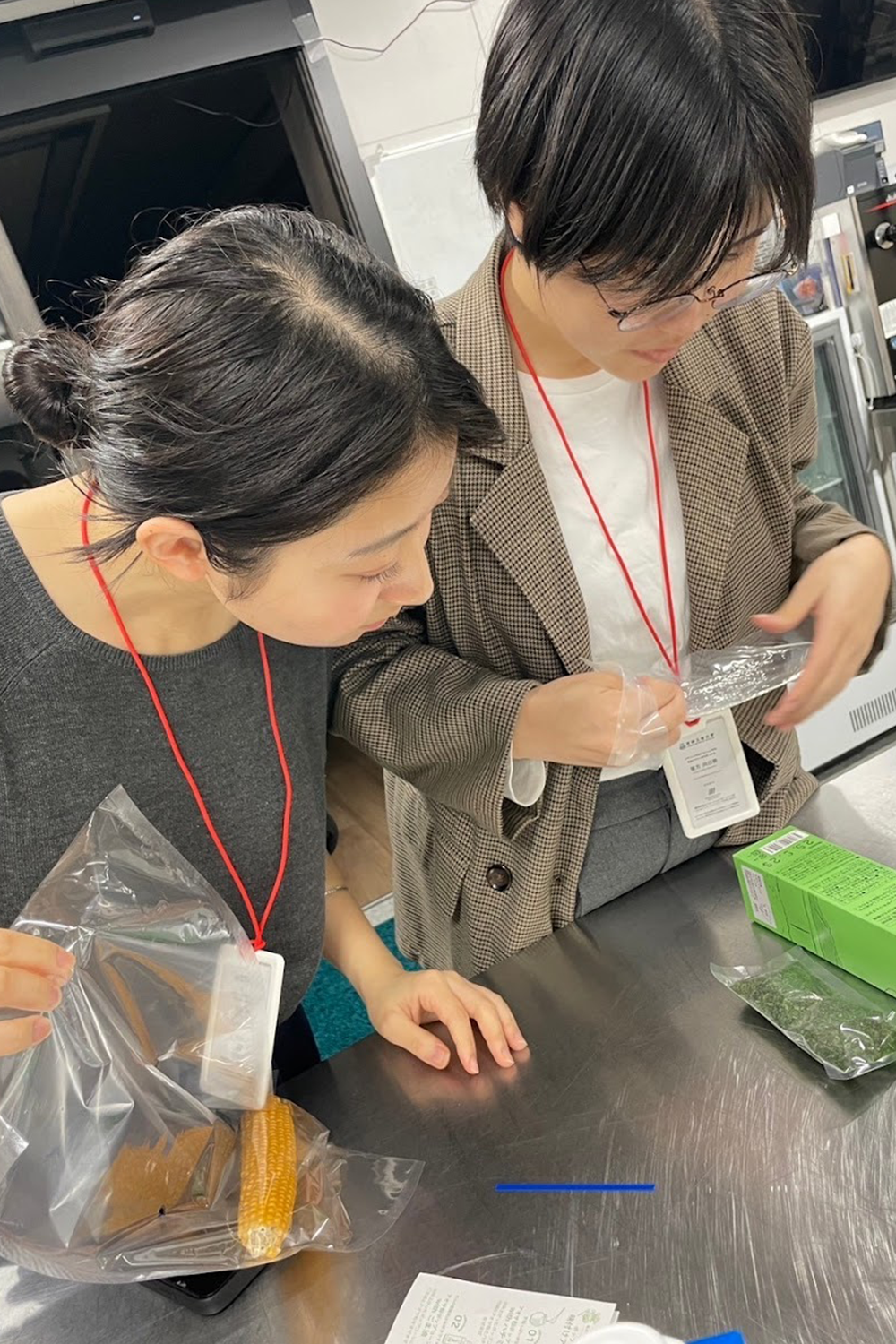

なお、西村さんと箸方さんは銀波荘売店のリニューアルにも取り組みました。

平野屋の沁み方

旅館のコンセプトを確立させる・旅館内を回遊してもらうという目的でパンフレットを作成

銀波荘 売店

気軽に「通える」旅館を目指して、売店から地域の産品を集めたセレクトショップへとリニューアル

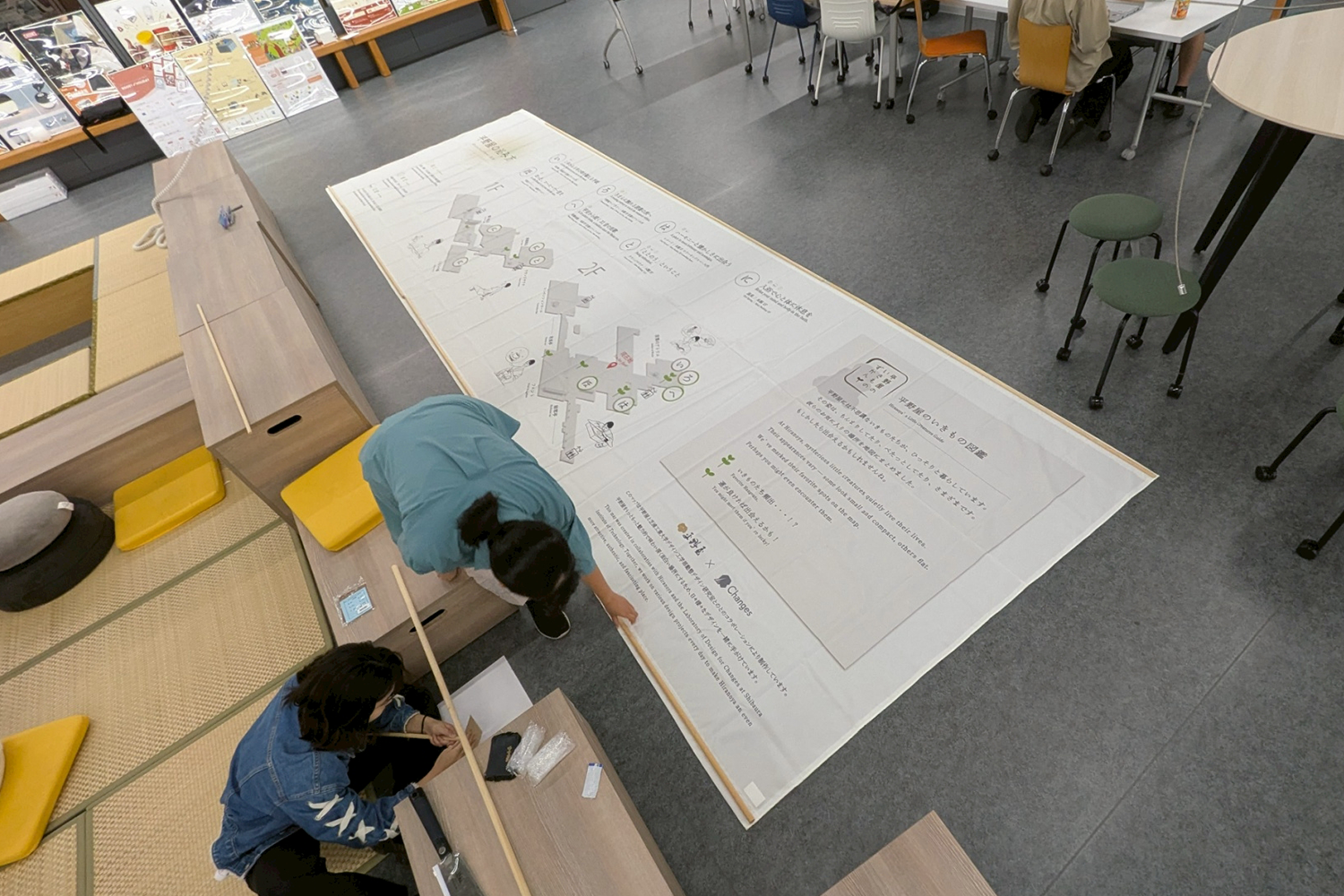

武正さんは2025年2月から、鹿毛さんは同年5月からプロジェクトに参加。客室冊子や瞑想ルームの提案などに携っており、10月には2人が中心になって制作した「平野屋の沁み方マップ(横断幕)」「平野屋のいきもの図鑑」が完成し、平野屋にて設置されました。

継続してプロジェクトに参加する初期メンバーの3人も、現在の「平野屋をそして地域を盛り上げるプロジェクト」では自らの経験をもとに後輩2人をサポートしながら、各自の担当企画に取り組んでいます。

平野屋の沁み方マップ(横断幕)

平野屋で楽しめる体験をまとめた大規模マップを設置

平野屋のいきもの図鑑

売店で販売されていた置物を売り出すため、「平野屋のいきもの」と位置づけ、旅館内各所に設置

参加のきっかけも取り組む内容もさまざまな彼女たちに、話を聞きました。

学生インタビュー

上段左から)箸方向日葵さん、西村夢加さん、下地はるかさん(大学院理工学研究科1年)

下段左から)鹿毛瑞希さん、武正紬希さん(デザイン工学部デザイン工学科4年)

ーー数ある卒業研究のテーマから、愛知県蒲郡市の地域創生プロジェクトを選んだ理由を教えてください

下地さん:授業でのデザイン提案では、どうしても事前調査がパソコン上でのデスクリサーチばかりなってしまい、実際の現場を見て課題を見つけることが難しいと感じていました。そんなときに蘆澤先生から「地域創生で住んじゃえば?」と話を聞き、すごく面白そうだなと。自分が抱えていた「現場をきちんと見たい」という思いとぴったり重なり、「やります!」と即答しました。

武正さん:私は就職活動でオフィス空間の業界を見ており、色々調べるなかで瞑想ルームの利用されにくいという課題感に関心を持っていました。蘆澤先生にその話をしていたところ、先生から「平野屋で瞑想ルームを作ってみないか」と声をかけていただき、参加をすることになりました。

ーー地域の方々と関係を築く中で、印象に残っていることを教えてください

箸方さん:関係構築については地元の食堂などを訪ねて「こういう活動をしています」と自己紹介を重ね、顔を覚えてもらうところから活動を始めました。プロジェクト開始から最初の2か月は、現地調査と関係構築にひたすら取り組みましたが、この期間が最も大切だったと感じています。お話を伺う中で、「地域をもっと盛り上げたい」という熱い思いを持つ方が多く、地元の人々の温かさと人柄の魅力を強く感じました。

西村さん:知り合った地域の方から「新しく立ち上げる企業のロゴや名刺を考えてほしい」と依頼をいただき、一緒に制作に取り組んだことが印象に残っています。「蒲郡はみかんが有名」と聞き、お話を伺いに行ったミカン農家さんで、その後参加した農業関係のセミナーの場で再会したことがきっかけになりました。

ーーデザイン工学部での学びが活きたと感じた場面はありましたか?

鹿毛さん:「まず手を動かすこと」は活きたと思います。「平野屋のいきもの図鑑」のいきものを載せる土台を作る際にも、いくつものプロトタイプを試し、その中から最適な形を見つけるというプロセスを重ねました。頭の中だけで考えるのではなく、実際に作って試すことで、より良いデザインにつなげることができました。

下地さん:最初に作成した「平野屋の沁み方」について、平野屋オーナーの平野さんからは、従業員に自分のやりたいことや表現したいことが何となく伝わり、社内の雰囲気が少し変わったとのお言葉をいただきました。地域の方と関わる中で、良いものがあっても価値が十分に伝わっていない場面が多くありました。伝えることを勉強してきた私たちだからこそ、プロジェクトを通して力になれたのではないかと感じています。また、この経験を通して、モヤモヤとしたものをわかりやすく伝えるのが、私たちの学んできたことだと再認識できました。

ーープロジェクトの中で大変だったこと、そしてそれをどのように乗り越えましたか?

箸方さん:銀波荘の売店リニューアルにあたって、私たちデザイナーは、お客さまの目に触れるプライス表示や什器なども含めて空間全体をデザインすべきだと考えていましたが、旅館側からは「そこに費用をかけて数字として効果が出るのか」という疑問の声がありました。この数字の壁を前に、どうすれば理解・納得してもらえるか、また、相手の視点を理解した折衷案を探るのはとても大変でした。

西村さん:経営者や企業の方に納得していただける提案をするためにはデザインの良さだけでなく、根拠をもって説明する必要がありました。提案の際は画面上のデータだけでなく、実際に現物を作成して見せるなどの工夫を行いました。プライスカードやPOP、アクリル板を使ったサンプルも用意して、「これだと素敵だと思いませんか」と実物ベースで提案することが多かったです。

ーープロジェクトを通して、得た成長を教えてください。

武正さん:瞑想ルームの提案を3回行う中で、相手の思いや目的を汲み取る難しさに直面しました。オーナーの平野さんの考えを理解することに苦戦し、また、自分自身は瞑想を楽しむタイプではなかったため、「自分が欲しいもの」ではなく、「相手が求めるもの」を考えることが大きな挑戦でした。これまでの授業では自分の視点で提案してきましたが、今回は全く異なる立場に立つ経験ができましたし、実際に提案を重ね、試作品を見せながら意見をもらうことで、相手と対話を通じてより良い形を探る力が身についたと感じています。

鹿毛さん:デザインするにあたり、これまであまり人に意見を求めることを意識していませんでしたが、横断幕(平野屋の沁み方マップ)や瞑想ルームの企画を進める中で、友人や先輩に積極的に相談するようになりました。人によって視点や感じ方が異なり、自分では気づけなかった改善点や発想をもらえることが多くありました。周囲の意見を取り入れ、より良いものができることを実感し、視野が広がったと思います。

箸方さん:精神的に大きく成長した1年でした。未知の場所に行くこと自体には抵抗はなかったのですが、現地に着くと「何から始めればいいの?」という手探りの状態でした。蘆澤先生から一歩の踏み出し方を教えてもらい、日々の中で気づきを得る力を磨くことができました。また、目上の方と接する機会も多く、言葉遣いや立ち居振る舞いなど社会人としてのマナーにも気づかされ、人としても成長できたと感じています。

ーー今後のキャリアについてはどのように考えていますか?この経験を通して変化などあれば教えてください。

鹿毛さん:漠然とですが、「見向きされなかったものを人を惹きつけるようにする」という自身の研究を活かせるような場所に興味を持っています。

武正さん:空間デザイン系の仕事に興味を持っていましたが、実際に取り組んでみると、想像以上に大変な部分も多いことに気づきました。そうした経験から、今後は魅力だけで職業を選ぶのではなく、その仕事の大変さや現実的な側面も含めて、自分が本当に続けていけるかどうかをしっかり見極めたいと考えるようになりました。

下地さん:これまで民間企業で働くことしか考えていませんでしたが、このプロジェクトでは市役所の方と関わる機会が多く、公務員という選択肢にも興味を持つようになりました。もともと地域創生に強い関心があったわけではありませんが、活動を通して「自分のやりたいこと」よりも「社会や地域がより良くなること」に興味がシフトしていっています。

箸方さん:このプロジェクトを通して、地域創生そのものに強く興味を持つようになり、就職もその分野で考えるようになりました。ただ、実際に活動してみて、地域創生には財政的に厳しい面があることも知ったので、インフラや街づくりなど別の事業を主軸に持ちながら地域創生に取り組む企業に興味を持っています。

西村さん:もともと地域創生に強い関心があり、このプロジェクトに参加しました。取り組む中で大変なことも多くありましたが、乗り越えて形になったものを実際に使っていただけたときの喜びはとても大きく、「大変でも楽しさを見出せたら、何でもできるんじゃないか」とむしろ興味の幅が広がりました。

デザイン工学部 教授 蘆澤雄亮教授 コメント

昨今、デザインの分野では、今回のように「現場に出る」活動が増えてきています。これも時代の要請だと思いますし、「協創」を掲げるデザイン工学部としても、今後さらにこうした取り組みを広げていきたいと考えています。

彼女たちのインタビューにもありましたが、このような実践的な活動では、「費用対効果」という考え方が大きなウエイトを占めてきます。少し世知辛く感じる面もありますが、「社会に貢献する」ということを真剣に考える以上、この視点を外すことはできません。実際、社会に出れば必ずその観点が求められます。

そうした意味でも、学生たちにとって今回のプロジェクトに参画し、その中で試行錯誤を重ねることは、非常に大きな学びになったと感じています。貴重な機会をくださった平野屋さんに感謝するとともに、このプロジェクトは今後も継続していく予定ですので、その展開に大いに期待しつつ、私たちも引き続き尽力していきたいと思います。

■活動中の様子

■関連リンク