マテリアルズインフォマティクスにより巨大誘電率材料の合成に成功 ~積層セラミックスコンデンサの新材料開発に道~

- プレスリリース

- 研究

- 連携・貢献

一般財団法人ファインセラミックスセンター(愛知県名古屋市/理事長 伊勢清貴)と芝浦工業大学(東京都江東区/学長 山田純)山本文子教授(工学部・高圧科学研究室)、村瀬公俊さん(大学院理工学研究科博士(後期)課程地域環境システム専攻1年))の共同研究により、第一原理計算とマテリアルズインフォマティクスを駆使した新たな探索手法を通じて、チタン酸バリウム(BaTiO₃)を凌駕する可能性を持つ準安定なペロブスカイト型RbNbO₃の合成に成功しました。この結果は、第一原理計算に基づくフォノン計算を活用したマテリアルズインフォマティクスによる巨大誘電率材料の探索の有効性を示しており、BaTiO3を凌駕する巨大誘電率材料開発の可能性が示唆されます。

マテリアルズインフォマティクスにより巨大誘電率材料の探索に成功~積層セラミックスコンデンサの新材料開発に道~

概要

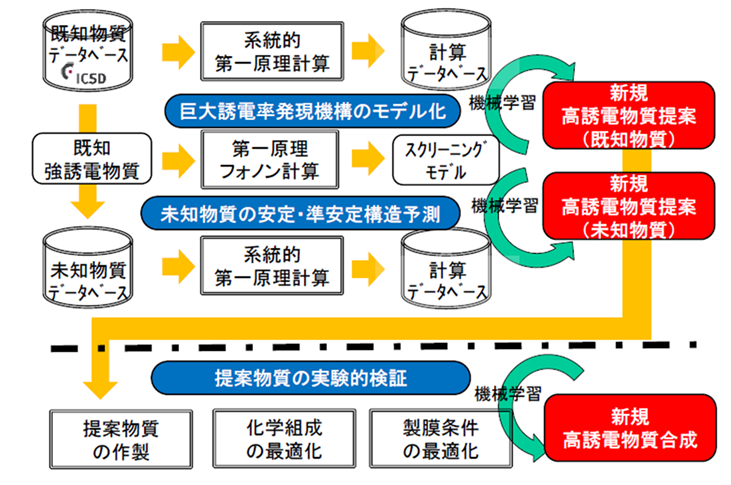

現在、スマートフォンやパソコンなど多くの電子機器に積層セラミックスコンデンサ(MLCC)*1が用いられている。このMLCCの誘電体材料にはペロブスカイト型結晶構造を有するチタン酸バリウム(BaTiO3)*2が用いられている。このBaTiO3は室温付近で4000程度の巨大な誘電率を有しており、この巨大な誘電率を活用しMLCCの小型大容量を実現している。BaTiO3は発見からすでに80年が経過しており、これまで多くの材料探索実験の努力にも関わらず、このBaTiO3を凌駕する巨大誘電率材料は見出されていなかった。著者らは、材料探索が通常の合成プロセスを用いた網羅的な材料合成実験によるものであったため、通常の合成プロセスでは合成できない、準安定な材料*3などは探索できなかったことも原因の一つであると考えていた。そこで本研究では、JFCC、芝浦工業大学との共同研究により、従来の実験主体の材料探索では合成できない準安定な材料を含めた広大な材料空間をくまなく探索するために、図1に示すような巨大誘電率材料探索スキームを考案した。第一原理計算*4に基づくフォノン計算を活用してマテリアルズインフォマティクス*5による巨大誘電率材料の探索を実施し、複数の候補を導出に成功した。これらの候補材料について非平衡合成プロセス*6を用いた合成検討を行い、非平衡合成プロセスの一種である高圧合成*7により準安定なペロブスカイト型RbNbO3の合成に成功した。合成した単結晶の品質はまだ充分ではないものの室温にて1000~800程度の巨大誘電率を確認した。この結果は第一原理計算に基づくフォノン計算を活用したマテリアルズインフォマティクスによる巨大誘電率材料の探索の有効性を示しており、BaTiO3を凌駕する巨大誘電率材料開発の可能性が示唆される結果である。

図1 本研究における巨大誘電率材料探索スキーム。

結晶構造データベースから第一原理計算により計算データベースを作成し機械学習などを活用したマテリアルズインフォマティクスにより、巨大誘電率候補材料を導出。

導出した候補材料を非平衡プロセス等を活用して、巨大誘電率候補材料を合成・開発する。

本研究の詳細

①現状と課題

現在、スマートフォンやパソコンなど多くの電子機器に積層セラミックスコンデンサ(MLCC)が用いられている。このMLCCの誘電体材料にはペロブスカイト型結晶構造を有するチタン酸バリウム(BaTiO3)が用いられている。このBaTiO3は室温付近で4000程度の巨大な誘電率を有しており、この巨大な誘電率を活用しMLCCの小型大容量を実現している。BaTiO3は発見からすでに80年が経過しており、これまで多くの材料探索実験の努力にも関わらず、このBaTiO3を凌駕する巨大誘電率材料は見出されていなかった。従来の材料探索は通常の合成プロセスを用いた網羅的な材料合成実験による材料探索であったため、その探索範囲は平衡状態での安定相に限られる。著者らは通常の合成プロセスでは合成できない、準安定な材料などは探索できなかったことがBaTiO3を凌駕する巨大誘電率材料は見出せなかった原因の一つであると考えていた。- ②研究内容

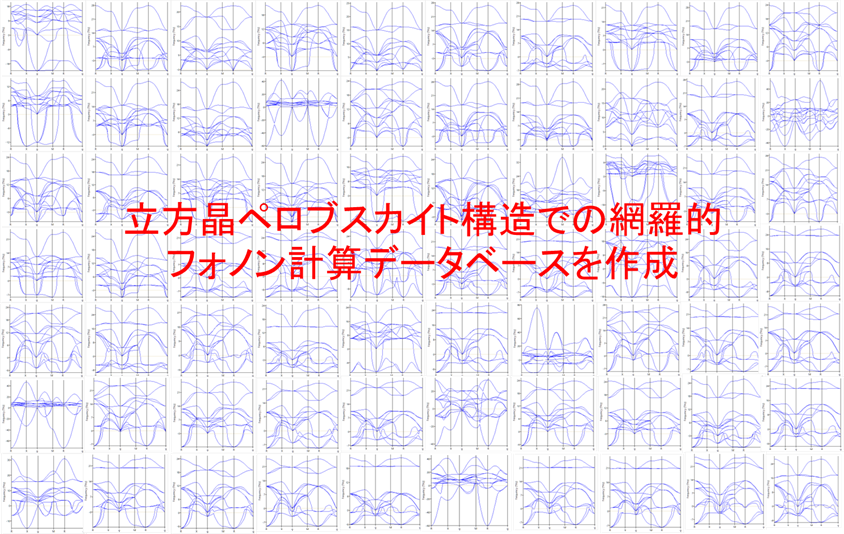

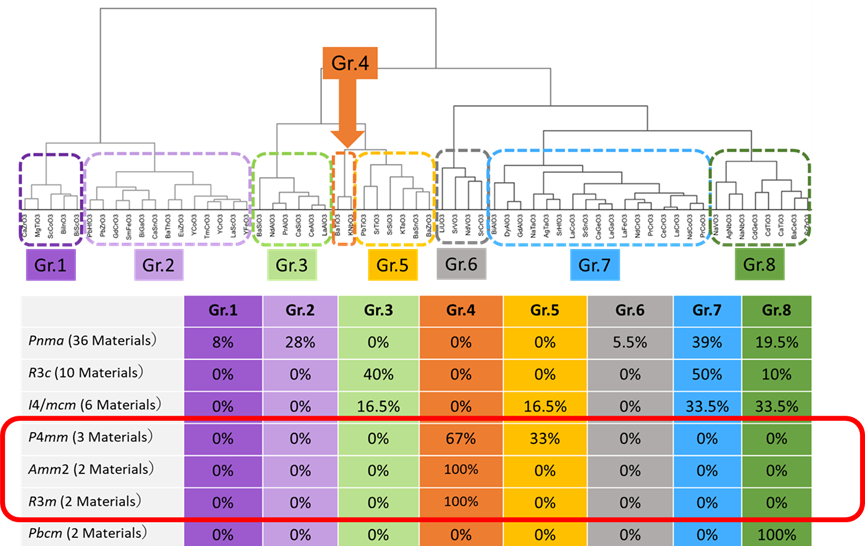

- 本研究では、ファインセラミックスセンター(森分博紀、設樂一希、横井里江、加藤丈晴)、芝浦工業大学(山本文子(工学部教授)、村瀬公俊(大学院理工学研究科博士(後期)課程地域環境システム専攻1年))との共同研究により、これまでの合成実験を主体とする材料探索では探索することのできない、準安定な材料を含めた広大な材料空間をくまなく探索するために、第一原理計算に基づくフォノン計算を活用してマテリアルズインフォマティクスによる巨大誘電率材料の探索スキームを開発、実施し、複数の候補材料の導出に成功した。具体的には図2に示すように、第一原理計算に基づくフォノン計算を用いたマテリアルズインフォマティクスを開発した。テストとしてICSDデータベースにペロブスカイト型結晶構造化合物として登録されている61材料に対して網羅的な第一原理計算に基づくフォノン計算を行い、階層型クラスタリングにより分類することにより、巨大誘電率を示すBaTiO3と類似のフォノン分散を有する材料を明確に分類できていることを確認した。この方法を合成されていない仮想的な材料も含め525種類に拡大適用して、RbNbO3など複数の巨大誘電率候補材料の導出に成功した。

- これらの候補材料について非平衡プロセスを用いた合成検討を行い、非平衡合成性プロセスの一種である高圧合成によりペロブスカイト型RbNbO3の合成に成功した。合成したペロブスカイト型RbNbO3の結晶構造を詳細に分析したところ第一原理計算から予想された強誘電体相転移が確認された。また、ペロブスカイト型RbNbO3の単結晶サンプルを合成し誘電率を測定したところ、図3に示すように、室温において1000~800程度の巨大な誘電率を確認した。これは第一原理計算から予測した巨大誘電率発現機構がペロブスカイト型RbNbO3に作りこむことに成功したことを明確に示している。この単結晶サンプルを高分解能透過型電子顕微鏡(TEM)にて微構造解析を実施したところ非常に高密度な積層欠陥等が確認された。これらの構造欠陥は材料の誘電特性を著しく低下させることが知られており、これら構造欠陥を低減することができれば、さらに高い誘電率を有している可能性が高く、BaTiO3を凌駕する巨大誘電率材料である可能性がある。現在、著者らはペロブスカイト型RbNbO3の真の誘電率を決定すべく、サンプルの高品質化に取り組んでいる。

- ③成果の意義および今後の展望

- これまでMLCCの誘電体材料のとしてはペロブスカイト型BaTiO3が主に用いられており、これを代替する材料は存在しなかった。本研究により準安定化合物の一種であるペロブスカイト型RbNbO3により巨大誘電率が実現していることが確認された。現在合成されている結晶の内部には多数の積層欠陥等が存在しているためにペロブスカイト型RbNbO3の本来の誘電率が発現されていない可能性が高い。これらの積層欠陥等を低減できれば、この材料の完全結晶での真の誘電率を決定できる。今後、本研究により、ペロブスカイト型BaTiO3を凌駕する全く新しいMLCC材料が開発できる可能性を示した。また、本研究の材料探索に用いたマテリアルズインフォマティクスは近年、材料探索手法として注目されており、リチウムイオン電池や触媒材料等様々なデバイスの性能向上をもたらす材料開発戦略として、研究開発が活発になっている。本研究で得られた知見は準安定相材料を含めた材料探索範囲の拡大に寄与するものと考えられる。

図2 第一原理計算に基づくフォノン計算を用いたマテリアルズインフォマティクスのテストとしてICSDデータベースにペロブスカイト型として登録されている61材料に対して網羅的な第一原理計算に基づくフォノン計算を行った。その結果を階層型クラスタリングにより分類することにより、巨大誘電率を示すBaTiO3と類似のフォノン分散を有する材料を明確に分類できていることを確認した。この方法を合成されていない仮想的な材料も含め525種類に拡大適用して、RbNbO3など複数の巨大誘電率候補材料の導出に成功した。

図3 巨大誘電率候補材料ペロブスカイト型RbNbO3の単結晶サンプルを合成し誘電率を測定したところ、室温において1000~800程度の巨大な誘電率を確認した。これは第一原理計算から予測した巨大誘電率発現機構がペロブスカイト型RbNbO3に作りこむことに成功したことを明確に示している。

論文情報

本成果は2025年9月29日に国際科学雑誌「Advanced Intelligent Discovery」(Wiley社)オンライン版に掲載されました。

タイトル:Discovery of Novel Materials with Giant Dielectric Constants via First-Principles Phonon Calculations and Machine Learning

著者:Hiroki Moriwake, Kazuki Shitara, Rie Yokoi, Takeharu Kato, Isao Tanaka, Ayako, Yamamoto, Kimitoshi Murase, Yosuke Hamasaiki, Yoshitaka Ehara, Mitsuru Itoh

掲載誌: Advanced Intelligent Discovery

DOI:10.1002/aidi.202500141

謝辞

本研究は、防衛装備庁安全保障技術研究推進制度JPJ004596の支援を受けて実施された。

用語説明

- ※1 積層セラミックスコンデンサ(MLCC)

誘電体と内部電極を交互に積層して構成される小型のチップ型コンデンサ。電子機器の回路中で電気の安定化・ノイズ除去・電荷蓄積などに広く使われており、スマートフォン、車載機器、家電、産業用機器、医療機器など、あらゆる電子製品に不可欠な部品。全世界で約100〜150億ドルの大きな市場規模がある。ペロブスカイト型BaTiO3が誘電体材料として主に用いられている。 - ※2 チタン酸バリウム(BaTiO3)

チタン酸バリウム(BaTiO3)はペロブスカイト型結晶構造を有するペロブスカイト型構造(ABO₃型)を持つ代表的な強誘電体・高誘電率材料。1940年代に初めて強誘電性が発見されて以来、MLCC(多層セラミックコンデンサ)やピエゾ素子、アクチュエーター、光学デバイスなど幅広い分野で利用されている。 - ※3 準安定な材料

準安定材料とは、熱力学的に最も安定な状態ではないが、外部からの強い刺激(温度、圧力、照射など)がない限り、長時間にわたって崩壊せずに存在しうる材料状態を指します。このような材料は、高機能性(強誘電性、超伝導性、高圧特性など)を持つことが多く、革新的な材料開発において非常に重要な対象となる。 - ※4 第一原理計算

第一原理計算とは、実験データや経験パラメータに依存せず、量子力学の基本原理(first principles)だけに基づいて物質の性質を予測・解析する手法の総称。特に、電子構造、格子構造、フォノン、磁性、バンド構造などの物理特性を高精度に導出できるため、材料科学・固体物理・化学・ナノテクノロジーなどの分野で広く利用されている。 - ※5 マテリアルズインフォマティクス

材料科学と情報科学(AI・機械学習・統計解析など)を融合し、材料開発を加速・高度化するための新しい研究手法・設計思想。従来の材料開発が「経験と試行錯誤」に依存していたのに対し、マテリアルズインフォマティクスでは実験データや第一原理計算データなどのビッグデータを活用し、効率的かつ網羅的に有望な材料候補を探索する。 - ※6 非平衡合成プロセス

- 非平衡合成プロセスとは、熱力学的な平衡条件(最低エネルギー構造)では得られない物質や相を、急冷、外場(圧力、電場、プラズマなど)、高エネルギー状態などを利用して合成するプロセスを指す。平衡状態では存在し得ない構造や物性を人工的に実現する手段であり、準安定相や新規機能性材料を得る上で極めて重要な技術。

- ※7 高圧合成