温暖化進行時の洪水リスク変化予測をより精緻に ――将来の社会経済シナリオに依存しない、より使いやすい情報を提供――

- プレスリリース

- 研究

東京大学生産技術研究所の山崎 大 准教授、MS&ADインターリスク総研の木村 雄貴 主任スペシャリスト(兼:東京大学 民間等共同研究員)、芝浦工業大学の平林 由希子 教授らの研究チームは、気候変動による将来の洪水リスク予測に関する不確実性を大幅に低減する新しい解析手法を開発しました。本成果は、国際学術誌 Scientific Reports に掲載されます。

地球温暖化が進行すると、豪雨や洪水などの極端現象が増加する可能性が高まります。しかし、100年に一度の洪水のような極端現象を評価するには多数の気候シミュレーションが必要であり、CMIP6(第6期結合モデル比較計画)(注1)のシナリオ実験のような標準的な気候モデルデータベースでは十分なサンプル数を得られず、不確実性が大きいという課題がありました。

本研究では、将来の社会経済シナリオ(SSP-RCPシナリオ)(注2)が異なっても、同じ気温上昇幅における洪水リスクの地理的変化傾向は類似することを示しました(図1)。さらに、この特徴を活かし、異なるシナリオのシミュレーション結果を統合してサンプル数を増やす新手法を提案しました。これにより、極端現象の統計解析を安定化させ、従来よりも信頼性の高い将来洪水リスク評価を可能にしました。

シナリオ統合(注3)を用いた解析では、世界の約70%の地域で洪水リスク予測の不確実性が低減されました。また、「気温2℃上昇時」、「気温3℃上昇時」といった温暖化レベルごとに整理できるため、従来のように社会経済シナリオの選択に左右されず、よりシンプルで使いやすいリスク情報を提供できるようになりました。

本成果は、自治体や企業の防災・減災計画、国際的な気候変動適応政策の科学的根拠に、さらには、金融分野での気候関連リスク評価に活用されることが期待されます。

【芝浦工業大学ニュース】温暖化進行時の洪水リスク変化予測をより精緻に――将来の社会経済シナリオに依存しない、より使いやすい情報を提供――

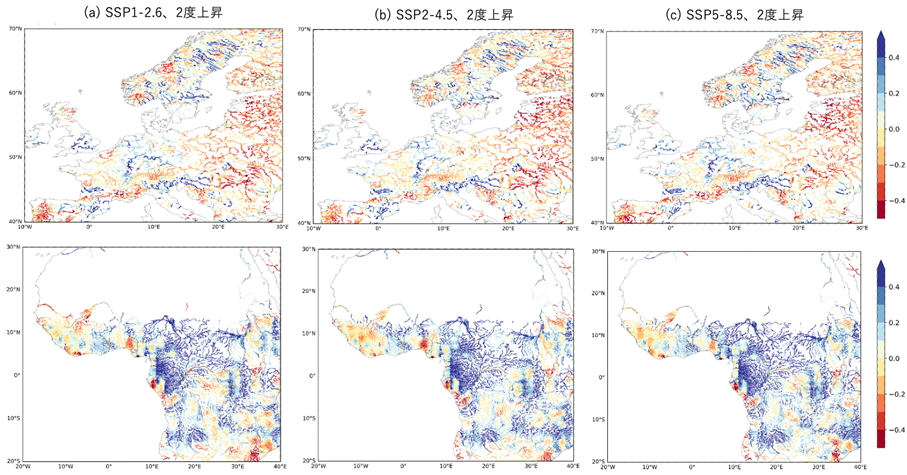

図1 気温2度上昇時の100年確率洪水流量(注4)の変化率を異なる社会経済シナリオで比較

上段:ヨーロッパ、下段:アフリカ。3つのSSP社会経済シナリオ(a: SSP1-2.6, b: SSP2-4.5, c: SSP5-8.5)を比較し、気温上昇幅が同じであれば洪水リスク変化の地理的パターンが類似することを確認した。

<ポイント>

◆グローバル洪水モデルと気候予測データによる大規模シミュレーションで、これまでは将来の社会経済シナリオごとに異なると考えられていた洪水リスク変化の地理的分布が、実際には同じ気温上昇幅であればほぼ共通の傾向を示すことを明らかにした。

◆この発見を活用し、複数の社会経済シナリオに基づく洪水シミュレーション結果を統合して統計的なサンプル数を増やすことで、将来の洪水リスク変化を世界の約70%の地域でこれまでより精度よく評価できるようになった。

◆シナリオ選択に左右されず、「気温2℃上昇時」「気温3℃上昇時」といった温暖化レベルごとに、信頼性と実用性の高い洪水リスク情報を提供できるようになった。

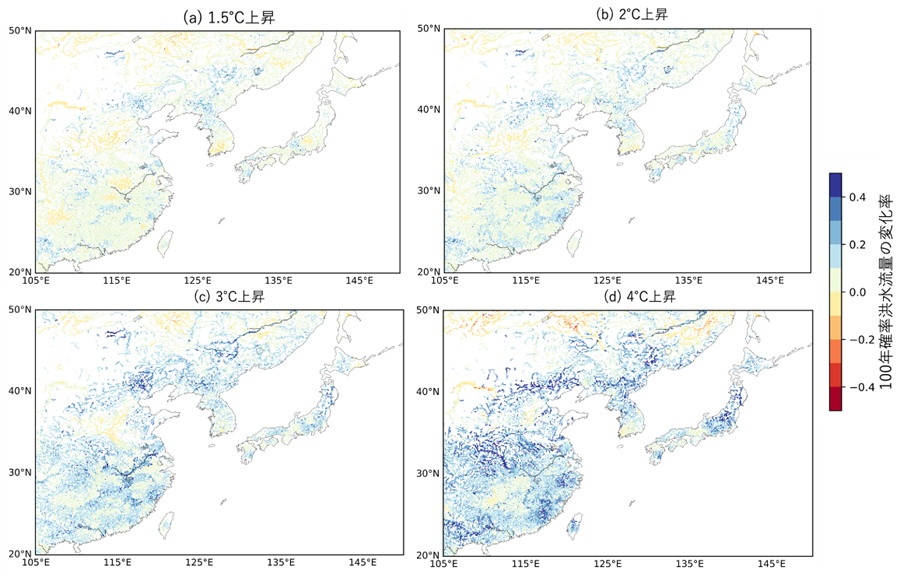

将来の100年確率洪水流量の変化率。気候予測データの複数のシナリオを統合して、

気温が1.5度、2度、3度、4度上昇した場合の流量変化率をより精密に求めた。

※100年確率洪水流量の変化率:100年に一度の確率で発生する河川流量が現在を基準として将来どの程度大きくなるかの比率を示す。青色は100年確率洪水流量が大きくなる地域を示す。

■ 研究背景

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や洪水といった極端現象の増加が懸念されています。こうした洪水リスクを定量的に把握することは、防災・減災対策や国際的な気候変動適応策の立案に不可欠です。特に「100年に一度の洪水」のような極端現象を評価するには、多数の気候予測データを用いた統計解析が必要ですが、標準的な気候モデルデータベースである CMIP6 に含まれるシナリオ比較実験だけでは、十分なサンプル数を確保することが困難でした。さらに、CMIP6のシナリオ比較実験では、将来の社会経済シナリオごとに温室効果ガスの濃度、土地利用、排出経路などが異なります。そのため、異なるシナリオに基づく気候予測データを用いた洪水シミュレーション結果を単純に統合してサンプル数を増やすというアプローチが妥当かどうかは明らかではありませんでした。なぜなら、気温上昇に対する洪水リスク変化の地理的な分布が、シナリオごとに異なる可能性があるためです。このように、将来の洪水リスク評価においては「サンプル数不足による不確実性」と「シナリオごとの結果のばらつき」という二重の課題が存在していました。

■ 研究成果

本研究チームは、将来の洪水リスク評価に伴う不確実性を低減するための新しいアプローチを検討しました。その出発点は、「社会経済シナリオが異なっても、同じ気温上昇幅であれば洪水リスクの地理的分布は似た傾向を示すのではないか」という仮説です。これまでの気候変動影響評価では、シナリオごとに異なる洪水リスクマップを用意し、それらを比較しながらリスクを評価するのが一般的でした。しかし、この方法では、シナリオが増えるごとに評価作業が複雑化し、また、サンプル数が不足するために統計的なばらつきが大きくなってしまうという課題がありました。今回の研究は、異なるシナリオ間に存在する「共通性」に注目することで、この問題に取り組みました。

〇仮説の検証:シナリオ間の空間パターン比較

本研究チームは、まず、国際的な気候モデル比較実験である CMIP6 に含まれる複数の社会経済シナリオを対象に、洪水リスクの将来変化をシミュレーションしました。具体的には、温室効果ガスの濃度や土地利用の変化などが異なる複数のシナリオ(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5など)について解析を行い、それぞれのシナリオが示す将来洪水リスクの空間分布を比較しました。着目したのは、「同じ温度上昇幅(注5)(たとえば2℃上昇時、3℃上昇時)において、洪水リスク変化の地理的な分布はシナリオ間でどの程度似ているのか」という点です。

その結果、シナリオごとに予測される洪水リスク変化の地理的パターンは、温度上昇幅の違いによって生じる変化に比べれば十分に小さいことが分かりました(図1)。つまり、SSP1-2.6のような低排出シナリオと、SSP5-8.5のような高排出シナリオを比べても、同じ温度上昇水準に達した時点での洪水リスク変化の空間的な傾向は、ほぼ一致していたのです。

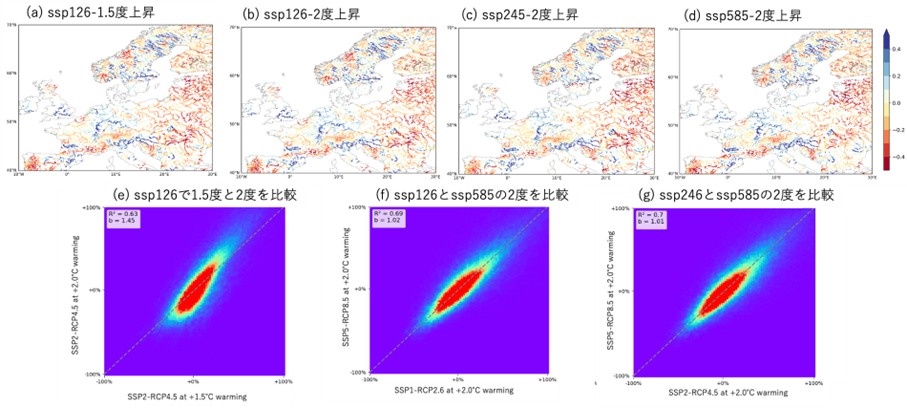

さらに、詳細な統計解析を行ったところ、シナリオ間で見られるわずかな違いの大部分は、シナリオ固有の前提条件(排出経路や土地利用の違い)によるものではなく、気候システムに本来備わっている「内部変動」に起因するランダム性であることが示されました(図2)。この内部変動には、エルニーニョや数十年規模の気候振動といった自然変動だけでなく、大気のカオス的な挙動も含まれています。言い換えれば、異なるシナリオ間で現れる差異の多くは、温暖化の進行そのものよりも、気候システムの持つ不規則な揺らぎに由来していることが確認されたのです。

この知見は、将来洪水リスクを評価するうえで極めて重要です。なぜなら、これまで「シナリオが異なればリスク分布も大きく異なるかもしれない」と考えられてきたため、異なるシナリオの結果を単純に統合することには慎重であるべきだとされてきました。しかし、今回の解析により、同じ温度上昇水準であれば、シナリオ間の違いのほとんどは気候内部変動(注6)のランダムな変動として説明でき、統合することに統計的な妥当性があることが初めて明確に示されました。

この成果によって、異なる社会経済シナリオに基づく複数のシミュレーション結果を一つにまとめ、サンプル数を大幅に増やすことで、極端現象に関する統計解析をより安定させられる道が開かれました。これは従来の「シナリオごとに個別のリスク評価を行う」という方法に比べて、格段に効率的かつ信頼性の高い洪水リスク評価を可能にするものです。

図2 社会経済シナリオと温度上昇幅ごとに、グリッド単位で洪水流量変化率の比較

上段(a-d):各シナリオ・温度上昇幅における100年確率洪水流量の変化率の空間パターン。

下段(e-g):グリッド単位で変化率を比較。

同じシナリオでも気温上昇幅が異なれば各グリッドの洪水流量変化率が異なるので、1:1直線からずれるが、異なるシナリオでも同じ気温上昇幅であればおよそ1:1直線に乗ることを確認できる。

〇シナリオ統合による新しい解析アプローチ

シナリオ間の洪水リスク変化の分布が類似していること、そして、違いの大部分が気候内部変動に起因することが確認されたのを受けて、本研究チームは、次のステップとして、複数の社会経済シナリオに基づくシミュレーション結果を統合的に扱う解析を試みました。具体的には、同じ温度上昇幅に達するタイミングで、それぞれのシナリオから得られる洪水リスク変化のデータをひとつの集合にまとめ、統計的な極値解析を行いました。

この統合によって、従来の「シナリオごとに30年間のシミュレーション結果だけを使う」場合に比べ、サンプル数を2倍から3倍程度に増やすことが可能となりました。サンプル数が増えれば、極端現象の統計解析における不確実性が小さくなるため、100年に一度規模の洪水といったまれな事象についても、より安定した評価が可能になります。

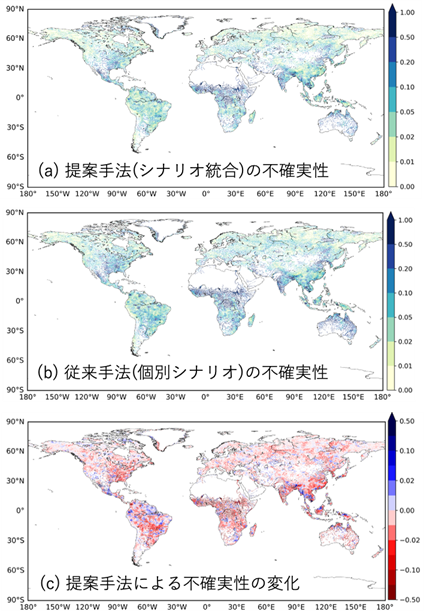

実際に統合後のデータを用いて再計算を行った結果、ランダムな気候内部変動(大気のカオス性を含む自然なゆらぎ)による予測のばらつきが効果的に相殺されることが確認されました。その成果として、地球上の陸域のおよそ70%において、将来洪水リスク変化の不確実性を従来手法に比べて明確に低減することに成功しました(図3)。特に、ヨーロッパ、アジア、アフリカの主要流域など、洪水被害リスクの高い地域で改善が顕著に見られました。

この結果は、従来の「各シナリオを個別に扱い、その都度結果を比較・評価する」という煩雑な方法では得られなかったものです。シナリオ統合手法によって初めて、温暖化水準ごとに統一された洪水リスク情報を、より精度高く、かつ実用的な形で提示できる道が開かれたといえます。これにより、科学的な信頼性だけでなく、防災・減災や政策決定の場での利便性も大きく向上することが期待されます。

図3 提案手法(シナリオ統合)による将来洪水流量の不確実性の評価

異なる気候モデルの予測データを用いて、気候モデル間での洪水流量変化率のばらつき(不偏分散)を求めた。

(a)提案手法(シナリオ統合)での気候モデル間のばらつき。

(b)従来手法(個別シナリオ)での気候モデル間のばらつき。

(c)提案手法による不確実性の変化。赤色がシナリオ統合によりモデル間のばらつきが減少したことを示す。

〇 従来手法との比較と新手法の利点

従来の洪水リスク評価では、たとえば「気温2℃上昇時の洪水リスク」を知りたい場合、SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5といった複数のシナリオに基づくシミュレーション結果をすべて参照し、それらを比較・突き合わせて検討する必要がありました。この方法は、評価作業そのものを煩雑にするだけでなく、「異なるシナリオ間の違いをどのように解釈するか」という難しい判断を、研究者や政策立案者など利用者の側に委ねることになっていました。つまり、同じ「気温2℃上昇時」という条件を評価するにも、シナリオの選び方によって結果がばらつくため、リスク評価の信頼性や一貫性に課題があったのです。

これに対し、本研究で提案した新手法では、複数のシナリオの結果を統合し、温度上昇幅ごとに一つの統一的な洪水リスク情報として整理できるようになりました。これにより、利用者は「気温2℃上昇時」、「気温3℃上昇時」といった温暖化水準を直接基準にしてリスクを参照できるため、従来のように複数のシナリオを都度見比べる必要がなくなります。さらに、統合によりサンプル数が増加しているため、得られる情報は単純化されるだけでなく、不確実性が減り、統計的により信頼できるものとなっています。

この利点は、科学的な洪水リスク評価の効率化だけにとどまりません。防災・減災計画や都市計画、さらには金融や保険分野での気候リスク評価といった幅広い応用において、「シナリオに依存しない」、「温度上昇幅で統一された」リスク情報は、意思決定を大きく後押しします。従来手法が持っていた「煩雑さ」と「利用者任せの解釈」を克服し、よりシンプルで使いやすく、かつ実用的なリスク情報を社会に提供できる点が、本手法の最大の特徴です。

〇社会的意義

本研究によって開発された手法は、これまでシナリオごとの結果のばらつきやサンプル数不足に悩まされてきた洪水リスク予測を、より信頼性の高いものへと変える大きな前進です。従来は複数シナリオの結果を個別に参照しなければならず、評価作業は煩雑で、政策決定や防災計画への活用に制約がありました。しかし、本手法により「気温2℃上昇時」、「気温3℃上昇時」といった温暖化水準ごとに統一的な洪水リスク情報を得られるようになり、リスク評価のシンプルさと実用性が大きく向上しました。

こうして得られる将来洪水リスク情報は、自治体や国の防災・減災施策の立案をはじめ、国際的な気候変動適応策の科学的根拠、さらには金融・保険分野における気候関連リスク評価に幅広く活用できます。特に、社会経済シナリオに依存せずに温暖化水準ごとの洪水リスクを明示できることは、世界共通のリスクコミュニケーションを可能にし、気候変動時代のレジリエントな社会づくりに大きく貢献すると期待されます。

■ 今後の予定

本研究で提案したシナリオ統合手法により、将来洪水リスク予測の不確実性を大幅に低減できることが示されましたが、依然として気候内部変動や極端現象のサンプル数不足といった課題は残されています。今後は、より長期的かつ大規模な気候モデル実験や高解像度の地形データを活用し、局所的な洪水リスクの予測精度を一層高めていく必要があります。

また、本研究では、全球を対象とした解析を行いましたが、今後は地域ごとの詳細なリスク評価に展開し、防災・減災計画や都市計画への具体的な応用を目指します。さらに、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)(注7)による気候関連開示基準など国際的な枠組みとの連携を強化し、保険・金融分野での活用や社会全体の気候変動適応策の推進に資する研究を進めていきます。

◇発表者

東京大学 生産技術研究所 山崎 大 准教授

MS&ADインターリスク総研 木村 雄貴 主任スペシャリスト(兼:東京大学 生産技術研究所 民間等共同研究員)

芝浦工業大学 工学部 平林 由希子 教授

◇発表者コメント(東京大学 山崎 大 准教授)

気候変動リスクを伝える際、シナリオごとに情報が分かれて煩雑だと感じ、統合の可能性を探り始めました。従来は洪水リスク評価でのシナリオ統合は「タブー」のように避けられてきましたが、詳細な分析によって、シナリオ統合はむしろ精度向上に有効であることを示せました。今後は、より使いやすい気候リスク情報を創出し、未来予測を活用したレジリエントな社会の実現に貢献していきます。

◇論文情報

〈雑誌〉Scientific Reports

〈題名〉Reduction of the uncertainty of flood projection under future climate by focusing on similarities among multiple SSP-RCP scenarios

〈著者〉Yuki Kimura, Yukiko Hirabayashi, Dai Yamazaki

〈DOI〉10.1038/s41598-025-16327-4

〈URL〉https://www.nature.com/articles/10.1038/s41598-025-16327-4

◇研究助成

本研究は、東京大学・芝浦工業大学・MS&ADインシュアランス グループによる気候変動による洪水リスク分析に関する共同研究「LaRC-Floodプロジェクト」の成果です。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」(JP21500379)の助成を受けて実施されました。