未来の科学技術を支える青少年の育成に資する教育プログラム「豊洲みらいプロジェクト」が開催されました

- お知らせ

- 連携・貢献

- 学び

3月1日、豊洲キャンパスにて「豊洲みらいプロジェクト」が開催されました。本イベントは、芝浦工業大学と豊洲エリアに本社を置く企業が2019年から共同開催し、「未来の科学技術を支える青少年の育成に資する教育プログラム」として地域の子どもたち向けに講座を開講しています。

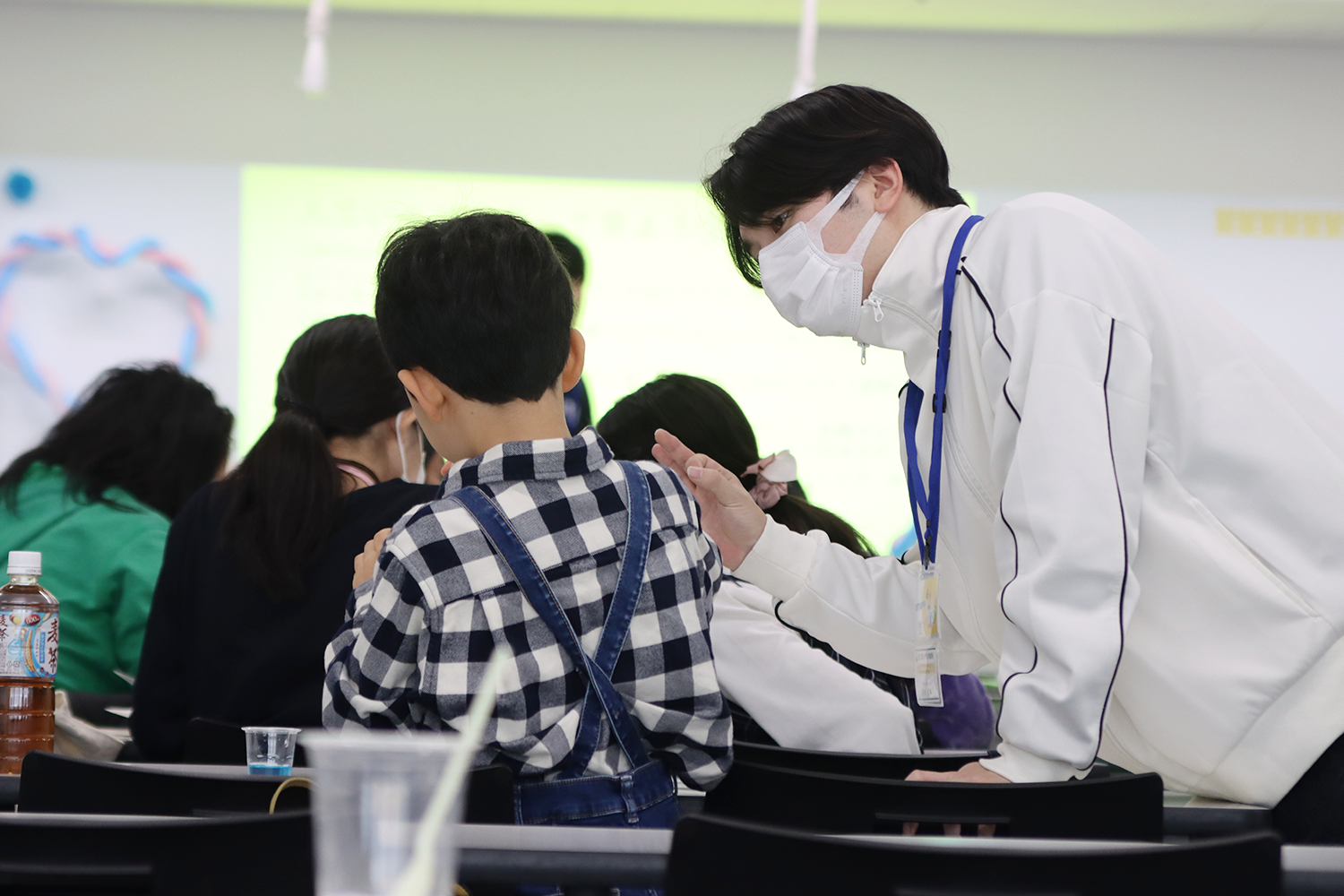

本学のほか、株式会社IHI、SCSK株式会社、マルハニチロ株式会社がそれぞれの企業の特色を生かしたワークショップを実施。本学からは工学部・幡野明彦教授の生体分子化学研究室が参加し、「人工イクラを作ってみよう~本物と偽物の見分け方は?~」をテーマに科学の楽しさを伝えました。参加者たちは「イクラ」という身近な題材をもとに実験に取り組み、「知らないことをたくさん知ることができて良かった」、「子どもに人工・天然と言葉で説明することは難しいが、目で見て感じて学ぶことができた」などの感想が寄せられました。また、会場ではデザイン工学部・山本創太教授もブースを出展し、バルーンアートを通して参加者と交流しました。

各企業のスタッフ、学生含め総勢400名が参加した本イベントは、楽しむ子どもたちの声で包まれ、盛況のうちに終了しました。

■開講講座

「人工いくらを作ってみよう ~本物と偽物の見分け方は?~」(芝浦工業大学・幡野明彦研究室)

人工いくらの作成を通して、科学の楽しさを学ぶワークショップ。

計量したり、かき混ぜたりといった体験に真剣な眼差しで取り組みながら、発生する化学反応を楽しむ様子が見られました。

「IHIものづくり教室」(株式会社IHI)

バスボムやハンドスピナーの製作体験を通して、ものづくりの楽しさを学ぶワークショップ。

バスボムが発泡する仕組みやハンドスピナーの回転の不思議を学びながら、熱を入れて作品作りに取り組む子どもたちの様子が印象的でした。

「CAMP みんなでつくろう!くうそう・しょくぶツリー」(SCSK株式会社)

いろいろな形をした「ふしぎなタネ」からどんな花が咲くのか、自由に想像して、「くうそうの花」を作るワークショップ。

自由に使える多様な材料に目を輝かせ、自分の考えを口にしながら楽しそうに作成する姿が見られました。

「自分だけの水族館を作ろう!」(マルハニチロ株式会社)

海の生き物の写真を自由に切り貼りして、紙の上に自分だけの水族館を作るワークショップ。

自ら工夫して作り上げた作品を見る子どもたちの表情は達成感に満ちていました。

■コメント

地域連携・生涯学習センター長 山本創太教授(デザイン工学部)

参加してくれたお子さんたちは、特にモノづくりが好きな子たちが多いのだなと感じました。今回私が担当したバルーンアートも、完成品をプレゼントとして受け取ったときよりも、やり方を教わりながら自身の手で作り上げた作品を見たときの方が喜んでいる様子でした。

本イベントの目的の1つは、豊洲地区に住む子どもたちに科学技術に触れる機会を提供することです。豊洲には本学のほかにも科学技術を活用して事業を行う様々な会社がありますので、近所にいる大人たちが普段どういうことをしているのか知ってもらうきっかけになればと思っています。そしてそれは、「どこか(知らないところ)から来た先生」ではなく、「豊洲の身近にいる人」であることが子どもたちにとっても刺激になるのではないでしょうか。また、参加いただいた企業様にとっても、本学のキャンパスを会場に豊洲地区としての一体感が生まれていることかと思います。

近年、地域連携・生涯学習センターとして「STEAM(Science,Technology,Engineering ,Art,Mathematics) プログラム」に力を注いでいます。また、昨年ごろからはMathematicsのプログラムを拡充していますので、今回も保護者の皆様含め多くの方に参加いただき、改めてそのニーズや反響を感じることができました。

生体分子化学研究室 幡野昭彦教授(工学部)

実際に多くの子供たちと接してみて、大学生よりもリアクションが良いなと第一に感じました。とても素直で、自分が嬉しい、楽しいと感じたことに対してストレートに気持ちを返してくれました。

今回の企画として「人工イクラを作ってみよう~本物と偽物の見分け方は?」を選んだ理由は、以前も同様の企画で子供たちのリアクションが良かったためです。子どもたちには、はじめは自由に作業してもらうように意識しました。たとえ失敗したとしてもそこから何か気づきが得られ、「次はこうした方が良い」という発問を促して、彼らの中から正解を導き出せるようにサポートしました。また、協力してくれた学生を含め、講座中はこちらから声掛けをしてあげて、目線を低くしてコミュニケーションすることも心がけました。

子どもたちの反応が新鮮だったので、今後機会があれば「光」など視覚的な変化がより分かるようなテーマを扱ってみたいです。

生体分子化学研究室ワークショップにアシスタントとして参加

三村究さん(工学部 応用化学科4年)

子どもたちは科学のことについてまだ詳しく分かっていないながらも、純粋に講座を楽しんでくれていた点が印象的でした。大学生になると、何かの現象に対してどうしても勉強の意識が向いてしまいますが、子どもたちと触れ合って、「楽しむこと」が何より一番大切なんだという学びの原点に返ることができた気がします。彼らは感性も豊かなので人によって感想も異なり、色々な観点が見えて気づきがありました。

また、説明の際には小学生にも分かるように言葉を嚙み砕いて伝えるように意識しました。難しい理系用語や概念など、自分の中では理解していた気になっていましたが、実際に誰かに説明するとなると、難しい言葉でごまかしていたのだなと実感しました。今回、それを分かりやすい言葉に起こす点に学びがありました。