【学生インタビュー】研恒社と共同開発した新商品を文具女子博2024で先行販売しました

- 学び

- 連携・貢献

- 在学生

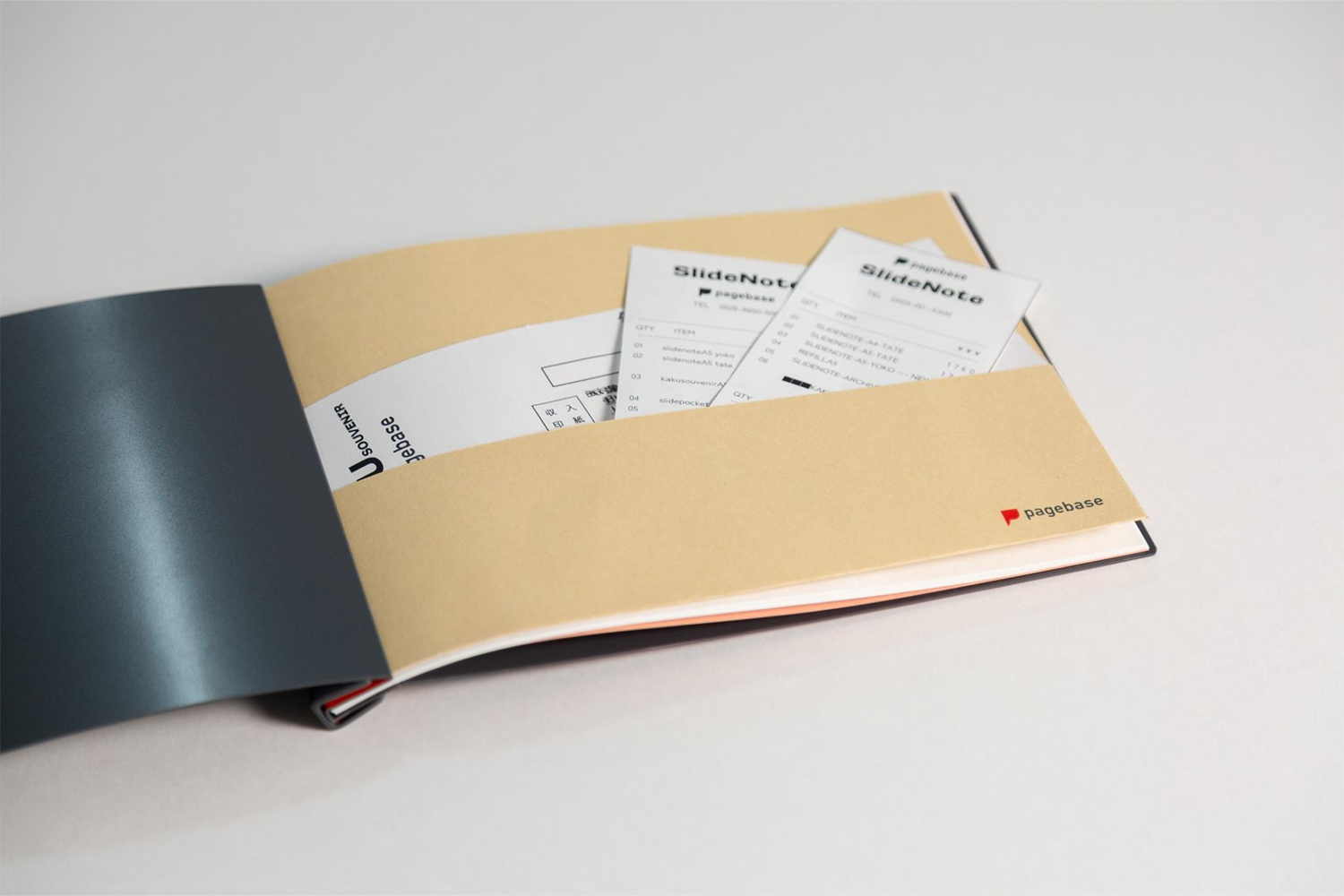

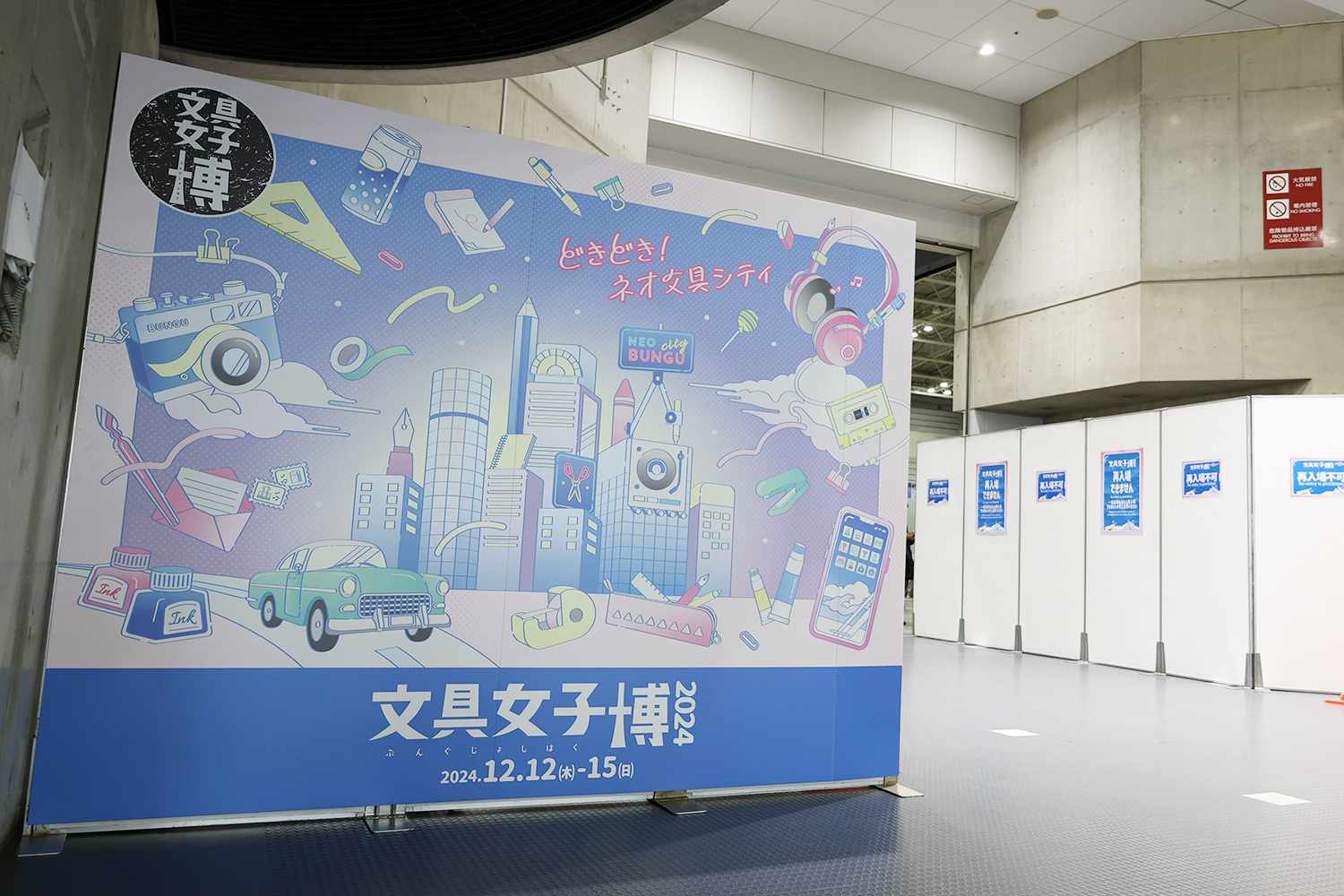

2024年12月12日から12月15日までパシフィコ横浜で開催された「文具女子博2024」にて、株式会社研恒社とデザイン工学科が共同開発した新商品「SlideNote A5 ヨコ」「SlideNote ポケット」「SlideNote アーカイブ」が発売されました。文具女子博2024は、170社以上の出店、4日間で52,000名が来場した、日本最大級の文具の祭典です。共同開発には主にデザイン工学科・蘆澤雄亮教授とデザイン工学科4年生2名(保坂裕太さん・宇田桐真さん)が携わり、うち保坂さんは文具女子博2024にて株式会社研恒社による「SlideNote&kaku souvenir」のブースに販売員として参加しました。

今回共同で開発した新商品

SlideNote A5 ヨコ

SlideNote Pocket

SlideNote Archive

共同開発のきっかけは、SlideNoteの材料について本学にご相談いただいていた株式会社研恒社に対し、研究推進課が「蘆澤先生を紹介したら何か面白いことが起こるかもしれない」という直感から蘆澤教授を紹介したことでした。蘆澤教授がこれを受けて、SlideNoteを購入し自ら使ってみることで浮かんだ「こうしたらもっと素敵になるかもしれない」というアイデアを初回ミーティングで提案したところ、共同開発の実施が決定。保坂さんと宇田さんは7月頃から隔週ミーティングに参加し、新商品についての話し合いや店舗の什器・パネルの作成に取り組みました。今回は、代表して保坂さんにお話を伺いました。

学生インタビュー

デザイン工学科4年生 保坂 裕太さん

ーー文具女子博に出て、実際に販売してみていかがですか。

まずは安心しました。「全く売れなかったらどうしよう」と不安だったのですが、ちらほら持って行って下さるお客様がいるので、「ああ、よかった」と嬉しかったです。

ーーこのプロジェクトへの参加の経緯を教えてください。

僕たちは蘆澤研ではなく、中島研(感性価値デザイン研究室)の学生なんですが、蘆澤先生が、たまたまオープンラボで暇そうにしていた僕たちに、「暇ならこういうのあるからやる?」と声をかけてくださって、このプロジェクトへの参加が決まりました。

ーー保坂さん発案という「SlideNote アーカイブ」ですが、アイデアはどのように生まれましたか。

スライドノートのプロジェクトに参加が決まったとき、蘆澤先生から「とりあえずずっと使って」とスライドノートを渡されました。「スライドノートアーカイブ」のアイデアは、こうしてスライドノートを使う中で生じた自分自身の「ほしい」がきっかけです。

僕はこのプロジェクト、研究、花壇のデザインプロジェクトの3つに取り組んでいたのですが、1冊2000円程するスライドノートは自分にとっては高価であり、取り組んでいるプロジェクトごとに新しいものを購入するのは難しいと感じていました。そこで、1冊で3つのプロジェクトを同時に管理できるようなものがほしくなり、作ってみたんです。市販の透明ファイルをスライドノートサイズに切って留め具部分の穴をあけて挟めるようにして使っていたのをミーティングのときに発表したら、「それいいじゃん」と好評をもらって、このアイデアで開発を進めていくことになりました。

SlideNote アーカイブ

SlideNoteに挟んでいた紙を自宅やオフィスの書棚に保管しておくための紙製バインダー。

持ち運びたいときにはSlideNoteにそのまま挟むことも、クリアファイルのように書類の整理でも活用できる。

ーー共同開発に活かすことのできた、デザイン工学部での学びを教えてください。

1~3年生の間に、紙を切ったり、発泡スチロールを削ったりと手を動かす授業がたくさんあったことが活かされたと思います。これらのおかげで、ほしいものをひとまず自分で作ってみることへのハードルが低くなっていました。このハードルの低さが、自分の使っているものを自ら改良しようというモチベーションにつながったのではないかと思います。

ーー共同開発を行う中で、どんな苦労がありましたか?

もう少しブラッシュアップするよう指示が出たときに迷走して、「そういうことじゃない」と言われるくらい全然違う方向に行ってしまったことがありました。アーカイブは「自分が欲しい」というところから始まったので、最初形にしたときは完全に自分の中だけで作ったんです。その後、金沢での文具女子博に参加させていただいて、実際に色んなお客様の声を聞くことができたのは良かったのですが、どうブラッシュアップするかを考えるうちに自分の意見とお客様の意見が混ざってよくわからないものが出来上がってしまって、「そういうことじゃないよ」と。

自分がやりたいこととお客様が求めていることが違う方向に向かっているのだとしたら、どちらかを選択しないとどうしようもないことになってしまうんだなと感じました。お客様から頂いた声だから実現させたいという思いももちろんあるので、どこで諦めをつけるかというのが難しかったです。

ーー普段の大学での学びとはどういう点で違いましたか?

売るからこその責任を感じました。安全性や耐久性などに対する責任感が、大学の授業で作るのとは全く違いました。実際売るとなると、「留め具の穴を何ミリの場所に開けるか」「角を丸くするかどうか」など細かく決めなければならないことが想像以上に多くて、ものづくりの大変さを実感しました。

また、実際にお客様がいるというのが普段の大学での学びと違いました。金沢と京都での文具女子博に参加させていただいたので、お客様と近い距離でお話する機会があったのですが、熱意のあるお客様が多く、「こうしてほしい」だったり「ここがいいよ」だったり、沢山コメントを頂けました。大学で作っていても結局は机上の空論で終わってしまうので、お客様とコミュニケーションができて良かったですし、デザインを使う人が見えるという体験がとても嬉しかったです。企業さんと共同開発できて良かったと思います。

ーー来年は大学院に進学する予定とのことですが、現在その後のキャリアについてはどう考えていますか?

もともと、ものを作る仕事につきたいと考えていました。今回もの作りの大変さも実感しましたが、嫌になることなどありませんでした。もの作りをしたいという気持ちは変わっていません。

デザイン工学科 蘆澤雄亮教授 コメント

今回のプロジェクトは個人的に興味深い点がいくつかありました。

まずは「教職協働」という点です。共同開発が始まるきっかけが研究推進課から紹介だったのですが、日々、我々の活動をよく把握してくれていて、さらには密にコミュニケーションを取る体制があったからこそ、こうした紹介が成り立ったんだろうなぁと感じています。元々は材料開発の相談だったので、普通であれば私を紹介するというのは考えにくい話かと思います。そこで私を起用しようとなるのは教職協働の体制でなければできない話なのかなぁと理解しています。

次に興味深かったのは「研究室の垣根を超えた」という点です。実際にプロジェクトの話をいただいたのは5月ぐらいだったかと思うのですが、研究室の学生たちは既に他のプロジェクトにアサイン済みで、さらにはプロダクト開発に携わっている学生がほとんどいませんでした。「さて、どうしたものか?」と考えながらオープンラボを歩いている時にすれ違ったのが、今回プロジェクトに参画してくれた学生たちです。オープンラボでよく見かけていたので、彼らがプロダクトデザインに高い関心を持っていたことは知っていました。ということで、立ち話的に「こんなプロジェクトが始まるかもしれないけど、興味ある?」と話をしたことがきっかけで参画してもらうことになりました。こうした「偶然すれ違った際に立ち話をしてプロジェクト参画が決まる」というのもオープンラボという環境ならではの話かなぁと理解しています。

総じて考えてみると「教職協働」「オープンラボ」という状況・環境は、デザイン工学部が豊洲キャンパスに移転してから活性化したと感じていて、そういったものの効果がいよいよ目に見えるカタチで現れてきたと実感するようなプロジェクトでした。

■関連リンク