高次のデジタルツイン技術によりすべてのモビリティを安全に!

- 連携・貢献

- 大学

- 研究

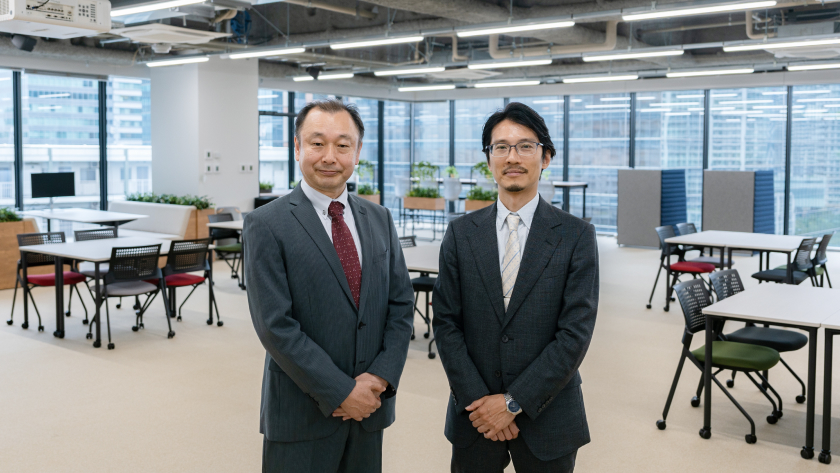

伊東 敏夫 (左)

株式会社ハイパーデジタルツイン CEO (2023年3月芝浦工業大学システム理工学部教授を定年退職)

新熊 亮一(右)

株式会社ハイパーデジタルツイン CTO 芝浦工業大学工学部情報工学科教授

自動運転の発想を転換し、ブレイクスルーを目指す

―はじめに、「デジタルツイン技術」とはどのようなものでしょうか。

伊東 デジタルツイン技術とは現実世界をデジタル空間に再現する技術です。私はもともと自動車メーカーのエンジニアで、LiDAR(レーザ光や赤外線などを利用し、距離や方向を測定するセンサ)をクルマに装着し、自動走行させる研究を続けてきました。一方、新熊先生はモビリティ側ではなくインフラ側にセンサを設置し、デジタルツイン空間を再現する研究をされています。

新熊 例えば、Wi-Fiのアクセスポイントが、分かりやすいインフラ事例です。普段は気づきませんが、Wi-Fiインフラが天井や壁に設置されていることで、私たちはWi-Fiサービスを利用することができます。これをクルマに置き換えると、インフラ側にセンサを複数設置することで視野が広がり、死角がなくなる利点があります。死角がなくなると出会いがしらの事故を防げるようになりますし、結果としてスピード向上にもつながって効率化が図れ、それにより経済性も上がります。

―社名に「ハイパー」と付けられていることには、どんな意味がありますか。

新熊 「ハイパー」には「高次」という意味があります。デジタルツイン空間は現実空間のコピーですが、現実空間が分かるだけでは事故はなくなりません。見えないけれど、急に車が現れるかもしれない。突然、人が飛び出してくるかもしれない。こうした「もしかしたら起きるかもしれない」ことを把握してこそ、初めて事故をなくすことができます。私たちはそんな潜在情報を高次情報と捉えて、「ハイパー」と名付けました。

―株式会社ハイパーデジタルツインの強みや独自技術について、お聞かせください。

伊東 私たちのミッションのひとつに、「すべてのモビリティを安全にしたい」というものがあります。自動運転技術は広く社会に知られるようになってきましたが、「完全にぶつからない制御」というのは実は非常に難しく、技術のブレイクスルーが必要です。現状はクルマにセンサがついていて判断しますが、天候が悪化したり、想定しない経路に入ったりすると、判断が不完全になることもあります。しかし、ハイパーデジタルツイン技術ではエッジ側(周辺インフラに設置されたコンピュータ端末)で判断し、クルマのセンサが作動していなくても安全な方向へ導くことができます。私たちの技術を用いれば、クルマ単独のセンシングより、はるかに高いセンシング制御ができ、「完全にぶつからない制御」が可能になります。

新熊 自動運転技術は原理的には可能ですが、一般の方々が期待されているほど実用的にはなっていないということですね。

伊東 さらにセンサやコンピュータは高価なので、すべての一般車に装着するとクルマ自体の価格も上がってしまいます。その点、ハイパーデジタルツイン技術を使えば、モビリティのセンサやコンピュータをなくすことができる。視点を変えれば、全く自動運転ができなかったものができるようになる。ここがポイントです。

新熊 加えて、ハイパーデジタルツイン技術は自動運転モビリティだけに限定しているわけではありません。手動のモビリティや歩行者でも事故は起きますが、空間情報を提供することで安全支援に利用することができます。例えば人が運転するクルマと歩行者がぶつかりそうなとき、両方にアラートを出すことができる。検知してリスクを予測し、最終的にクルマにも人にも知らせ、衝突などを未然に防げる。つまり、自動運転時代にならないと使えない技術ではないのです。すぐに使える技術であることを強調したいです。

大学発ベンチャーのファーストペンギンに

―ビジネスモデルについても教えていただけますか。

新熊 私たち2人は技術担当で、事業に関しては事業チームが事業戦略を練り、計画的に進めています。インフラ型なので当然インフラコストがかかりますが、自動運転モビリティが増えてくればインフラ設置の方が低コストになり、ビジネスチャンスが拡がります。先日、米国で開催される世界最大規模の電子機器展示会「CES」でブース展示と調査を行ってきたのですが、インフラ型で自動運転という事業は非常にレアでした。国内には例がなく、海外でも数社程度しか存在しません。それほど尖がったアプローチなんです。

―大学発ベンチャーの意義について、どのようにお考えですか。

新熊 私は大学発ベンチャーにとても期待していて、大学から生まれる技術シーズや研究成果がもっと社会で活用されて欲しいという強い想いがあります。大学で素晴らしい研究をされている方はたくさんいますし、その研究成果はもっと社会で活用されるべきです。そのためには研究者自身が自分たちの研究成果がどれほど実用性があり、事業につながるのか、指し示すべきだと考えました。いわば、私たちはファーストペンギン。勇気を出して海に飛び込んでみたら、おいしい魚がいっぱいいるかもしれない。その様子を見て、後に続く方が増えて欲しい。さらには、そこに学生が関わることで、教育や将来の研究にもつながっていきます。もちろん、社内にはAI技術者やエジニア、知財担当などのプロもいるわけですが、特にプロトタイピング(試作品づくり)など勢いが大切な分野で学生が果たす役割は大きいですね。

伊東 そもそも芝浦工大はPBL(課題解決型学習)に力を入れています。現実社会にある課題をチームで解決するプロジェクト授業ですが、芝浦の学生はみな生き生きと課題に取り組みます。プロジェクト自体は目的が明確ですし、中身は企業活動とほとんど変わりません。ただし、長くても1年程度で終わってしまうので、その後も活かしていけるものがないかと私は考えていました。今、学生にベンチャーの仕事を手伝ってもらっていますが、とてもいい循環が生み出せていますね。

新熊 優秀な院生に開発リーダーや研究リーダーを担当してもらうことで、学部生もいい刺激を受けていますね。PBLの取り組みが活かされる⇒学生がベンチャーで育つ⇒育った学生を欲しがる企業が増える⇒それを見て、いい学生が入学してくる。大学発ベンチャーはそんな正のスパイラルを生み出せるものだと思います。

芝浦工業大学発ベンチャー

第一号認定に際して

複合領域産学官民連携推進本部副本部長

ベイエリア・オープンイノベーションセンター長

芝浦工業大学発 ベンチャー認定とは

認定によって大学保有特許の実施権を得られるなど、大学からの各種支援により、設立の初期費用を抑えることができます。また大学発として社会的信用を得られ、円滑に事業が展開されることが期待できます。

「芝浦工業大学発ベンチャー」認定による支援例

・大学が保有する特許の実施権を付与

・学内外有識者から経営・財務・人材・販路・知財などのアドバイス

・「芝浦工業大学発ベンチャー」の称号付与による認知度アップ

・研究室などの貸与

・研究室などの住所を登記住所にできる

「やってみなければ分からないじゃないか!」

これは、日本のベンチャー企業がアメリカのインキュベータへ入居審査の際、アメリカのインキュベーション・マネージャーから私に言われた言葉です。失敗しないように事前に詰めていくやり方では、ベンチャー支援では通用しないことに気づかされた瞬間でした。日本のベンチャーの課題として、経営者不足、失敗を許さないカルチャーなどさまざまなことが指摘されていますが、この一言に凝縮されているのではないでしょうか。

国は、「スタートアップ5か年計画」という野心的な計画を2022年11月に発表するなど、ベンチャーを巡る環境は格段と改善され充実してきています。芝浦ビジネスモデルコンテスト(SBMC)も今年で8回を重ね、大学の研究シーズを元にベンチャー設立して事業化を目指そうという教員も少なからず出てきました。こうした動きを後押しするため、産学官民連携ラボやシェアオフィス/コワーキングスペースを備えた「ベイエリア・オープンイノベーションセンター(BOiCE)」を豊洲キャンパスに開設しました。

今回の大学発ベンチャー認定支援制度は、称号だけでなく、大学保有特許の実施権付与、BOiCEラボへの入居、本社登記、役員兼務などの各種恩典があります。

ベンチャー・ビジネスは“千三つ”の世界といわれ、研究から得られた成果が事業化に成功するためには、「魔の川」、「死の谷」、「ダーウィンの海」と言われる研究から開発、開発から事業化、事業化から産業化、それぞれに立ちふさがる困難を乗り越える必要があります。それに対して、安全柵の内側にいるような支援策では、スポーツ観戦の応援と変わりません。

“やってみなければ分からない”としても、ベンチャーとともに新事業の海に飛び込んで、苦楽を共にする決意です。今までの常識や前例に囚われることなく、“芝浦ならでは”の施策を展開して、「これも芝浦工業大学発ベンチャーですか!」と言われるよう、BOiCEを核としてベンチャー企業の成長支援を展開していきます。

皆様から「芝浦工業大学発ベンチャー」への応援をよろしくお願いいたします。